Propalästina-Proteste an deutschen Unis: Wo endet die Meinungsfreiheit?

Der Nahostkrieg spaltet die Uni-Landschaft. Jüdische Studierende fühlen sich bedroht, propalästinensische Aktivist:innen beklagen, sie würden nicht gehört.

D ie letzten werden herausgezerrt. Zwei Polizisten in schwerer Montur schieben eine junge Frau über die Straße, sie lächelt unbeirrt, den Kopf in eine Kūfīya gehüllt, den sogenannten Palästinenserschal. Als sie ins Blickfeld der Unterstützer*innen gerät, die sich hinter einer Polizeikette versammelt haben, reckt die junge Frau beide Arme, die Hände formt sie zu Peace-Zeichen. Großer Jubel. Dann wird sie aus dem Sichtfeld gezogen.

Knapp zehn Meter über ihr, im dritten Stockwerk des Sozialwissenschaftsgebäudes der Humboldt-Universität zu Berlin (HU), beugen sich Polizisten aus dem Fenster und holen ein großes Banner ein, das an der Fassade herunterhängt. „Free Palestine„ steht darauf. Kurz verhakt sich der Stoff im Fensterrahmen, die Unterstützer*innen skandieren: „Ganz Berlin hasst die Polizei.“ Mit einem letzten Ruck verschwindet das Banner hinter dem Fenstersims.

Mit diesen Szenen endete am letzten Donnerstag die Besetzung des Sozialwissenschaftsgebäudes der HU durch propalästinensische Aktivist*innen, zu denen auch die Frau mit dem Palästinenserschal gehört. Ihre Forderungen: Die Uni solle sich für einen Waffenstillstand in Gaza einsetzen, weil Israel nach den bestialischen Angriffen der Hamas vom 7. Oktober einen zunehmend aussichts- und kopflos scheinenden Krieg gegen die Islamisten führt. Zehntausende palästinensische Zivilist*innen seien diesem zum Opfer gefallen. Außerdem fordern die Berliner Besetzer*innen von ihrer Uni, alle Kontakte zu Israel abzubrechen und die „Repression“ gegen propalästinensische Aktivist*innen zu beenden.

Auf der Straße vor dem Gebäude steht die Präsidentin der HU, Julia von Blumenthal. Sie wirkt unglücklich mit dem Vorgehen der Polizei, dabei hat sie den Räumungsantrag gestellt. Blumenthal sagt, sie sei „angewiesen worden“, das zu tun, „von oben“. Erst auf Nachfrage spricht sie klar aus, dass es der Berliner Senat war, der die Entscheidung für die Räumung traf.

Propalästinensischer Flyer

Nicht nur die HU Berlin sondern auch viele andere Unis in Deutschland stehen durch propalästinensische Proteste auf dem Campus gewaltig unter Druck. Die Politik fordert von den Unis, hart durchzugreifen. Der Räumung des HU-Gebäudes stimmten nicht nur zahlreiche Berliner Landespolitiker*innen zu, sogar Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) befürwortete das Vorgehen und warnte vor Antisemitismus. Den Zeitungen der Funkegruppe sagte er: „Universitäten sind besondere Orte – aber sie stehen nicht außerhalb des Rechts.“

Auch jüdische Verbände äußern sich unmissverständlich. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagte etwa: „Der Israel-Hass und der antizionistische sowie antisemitische Hintergrund der Aktion ist offensichtlich und gehört zur DNA dieser Leute.“ Hanna Veiler, Präsidentin der jüdischen Studierendenunion sagte der Welt: „Hartes Durchgreifen ist wichtig.“

wird das Streben nach einem jüdischen Staat bezeichnet. Antizionismus richtet sich gegen dieses Bestreben und damit auch gegen den jüdischen Staat Israel. Begründet wird er teils religiös, etwa bei Islamist*innen, teils säkular. Wann Antizionismus antisemitisch wird, ist umstritten.

Sie erinnern immer wieder daran, dass Anfang Februar ein jüdischer Student in Berlin von einem propalästinensischen Kommilitonen so massiv zusammengeschlagen wurde, dass er mit mehreren Brüchen im Gesicht im Krankenhaus behandelt werden musste. In Hamburg griff eine 26-Jährige Anfang Mai die Besucherin einer Vorlesung zu antijüdischer Gewalt an, vorangegangen war ein Streit über die Lage in Nahost.

wird der moderne Judenhass bezeichnet. Er greift teils Motive aus dem Antijudaismus auf, argumentiert aber meist auf Basis von pseudowissenschaftlichen Konzepten und Verschwörungstheorien. Seinen Höhepunkt fand er im Holocaust, der gezielten Ermordung von rund sechs Millionen Juden*Jüdinnen durch Nazi-Deutschland. Seit der israelischen Staatsgründung 1948 richtet sich Antisemitismus auch gegen Israel.

Aus den Unibesetzungen heraus gab es bisher aber keine Vorfälle antisemitischer körperlicher Gewalt. Und die propalästinensischen Demonstrierenden weisen solche Vorwürfe auch von sich. Sie sehen sich als Friedensaktivist*innen. Dazu kommt: Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut, ein essenzielles Grundrecht in einer Demokratie.

Es gibt also durchaus Gründe warum es von Blumenthal nicht behagt, wenn Polizist*innen ihre Studierenden mit Gewalt aus Hörsälen zerren. Bei der Räumung gingen die Polizist*innen teils äußerst rabiat vor, schlugen einen Reporter der Berliner Zeitung und nahmen einen Mann fest, der in seiner Funktion als Anwalt dort war.

Ein einheitliches Vorgehen der Unis gibt es nicht. Die Freie Universität Berlin (FU) ließ ein Protestcamp räumen, genauso geschah es in Bremen und nun eben an der HU Berlin. Auf dem Gelände der Technischen Universität Berlin (TU) dagegen blieben Aktivist*innen unbehelligt, genauso vor der Ludwig-Maximilian-Universität (LMU) in München. Und auch ein Camp an der Frankfurter Goethe-Uni wurde nicht geräumt.

Dort, vor dem berühmten Gebäude für Psychologie, Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften, campieren am vergangenen Freitag rund 80 Studierende auf einer Grünfläche. Hier ist alles für die nächsten Tage vorbereitet: Essen, Zelte, Infoblätter. Geplant sind Plenen, Musikbeiträge, Diskussionsrunden. Einige Meter weiter stehen mehrere Polizeiautos, dahinter ist laute Musik zu hören. Hier stehen die rund 200 Gegendemonstrant*innen – organisiert von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Zwischen Transparenten, Fahnen und Musik geht der Uni-Alltag indessen weiter.

Uni stellt Räume auch für Polizei bereit

Die Goethe-Universität hat der Polizei Räume im nahegelegenen Institut für Humangeografie zur Verfügung gestellt, damit sie die Studierenden im Camp überwachen kann. Das bestätigte die Universität auch der taz. Man habe der Polizei als Amtshilfe Räume zur Verfügung gestellt, damit sie mögliche Straftaten verfolgen könne. Dies sei „auch im Interesse der Universität“.

Das Camp sei aus der Not entstanden, sagt dessen Leiter Moaad, ein Politikwissenschaftsstudent, der nur mit Vornamen in der Zeitung stehen möchte. Es gebe an der Universität keine akademische Auseinandersetzung mit dem Nahostkonflikt, und darüber hinaus habe es von Seiten der Universitätsleitung bisher keine Empathie für die Palästinenser*innen gegeben. „Wir haben jetzt nach über einem halben Jahr nicht einmal ein Statement, das sich an die Palästinenser hier an der Universität richtet, wie es bei den Israelis der Fall ist.“ Sie hätten das Camp unter anderem initiiert, weil sie nicht wollten, dass Kinder in Gaza „ermordet“ würden.

Antisemitismusvorwürfe weisen die Aktivist*innen weit von sich, sie sehen sich falsch dargestellt. „Sie, die Unileitung, betreiben eine aktive Diffamierung von Stimmen, die sich mit Palästina solidarisch zeigen und gegen den Krieg in Gaza protestieren“, schreiben die Aktivist*innen auf einem Flyer. „Daher fordern wir den sofortigen Stopp der Kriminalisierung und Diffamierung des Camps und palästinasolidarischer Stimmen“. Hier fühle man sich als arabische, muslimische und palästinasolidarische Studierende diskriminiert.

bezeichnet religiöse Judenfeindlichkeit, wie sie insbesondere im Christentum lange zu finden war und teils immer noch ist.

Was sagen die Aktivist*innen zum Vorwurf, die Proteste verharmlosen die Hamas? Offenbar sprach auch ein Redner mit Verbindungen zur islamistischen Muslimbruderschaft im Camp. Eine Distanzierung zu den islamistischen Terrorist*innen gibt es jedenfalls nicht. „Wir haben das nicht thematisiert, weil wir es erst mal nicht für wichtig gehalten haben“, sagt Campleiter Moaad im Gespräch mit der taz. „Der Sinn des Camps war, zunächst auf die Schieflage des aktuellen Diskurses aufmerksam zu machen.“ Immer wieder sind Parolen zu hören wie „Huriya, huriya, Falastin Arabia“ („Freiheit, Freiheit, Palästina ist arabisch“) sowie die verbotene Parole „From the river to the sea – Palestine will be free“, die Israel das Existenzrecht abspricht.

Auf solche Sprechchöre angesprochen sagen die Initiatoren des Camps, man habe keine Kontrolle darüber, welche Parolen die Teilnehmenden rufen, da es sich um eine sehr heterogene Gruppe von Menschen handele. Sie argumentieren, dass antizionistische, also gegen Israel gerichtete Parolen nicht antisemitisch seien.

Offener Brief befürwortet friedlichen Protest

Anruf bei Julia Bernstein. Die Soziologieprofessorin forscht an der Frankfurter University of Applied Sciences zu Inklusion, Diskriminierung und Antisemitismus in Deutschland. Sie nennt den antisemitischen Charakter der Proteste „unsäglich“. Der Antisemitismus sei versteckt in Codes, statt von Juden würde nun eben von Zionisten gesprochen. Das ändere aber nichts an der Botschaft, die dabei gesendet werde. Es würde gegen Juden weltweit gehetzt und beliebig gelegentlich verbal oder physisch angegriffen.

Die Proteste kritisiert Bernstein insbesondere vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte: „Gerade an den Unis waren Juden und Jüdinnen früh ganz massiv vom Antisemitismus im NS betroffen.“ Das sei „Nicht irgendwo“ geschehen, „sondern genau hier, an den Orten, an denen nun gegen Juden gehetzt wird.“

Also konsequent räumen? Bernstein findet, dass Universitäten erst das Hausrecht und andere Maßnahmen einsetzen müssen, wenn es um Antisemitismus geht. Die Uni solle Protestierende mit diskriminierender Haltung intern intervenieren, pädagogisch über Antisemitismus im politischen Aktivismus aufklären und wenn nötig sanktionieren. Sobald es um jegliche Formen der Gewalt, Volksverhetzung und physische Bedrohung geht, müsse die Polizei einschreiten, findet sie. Und: „Für den Fall einer Eskalation ist es gut, dass Polizei vor Ort ist, um Juden zu schützen.“

Nicht alle Professor*innen und Dozierenden blicken so kritisch auf die Proteste. 200 Lehrende von Berliner Unis unterschrieben Anfang Mai einen offenen Brief, in dem sie das Recht der Studierenden auf friedlichen Protest bekräftigten.

An einem Dienstag Mitte Mai sind einige der Unterzeichner*innen in die Bundespressekonferenz gekommen. Mit dabei ist auch Miriam Rürup, die Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Sie hat den Brief nicht unterschrieben, sorgt sich aber auch vor einem zu autoritären Umgang mit den Protestierenden. „Der Ruf nach Repression hilft Juden und Jüdinnen nicht.“ In den Protestcamps erkennt sie „Zeichen einer gelebten Debattenkultur“. Immer wieder betont Rürup aber auch schlicht die Bedeutung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, es gehe um das „Einfordern von Grundrechten“.

Tatsächlich lässt sich nicht jeder Protest auf dem Uni-Gelände einfach beenden, selbst wenn die Uni-Leitung das möchte. Dass in Frankfurt die Räumung ausblieb, hat vor allem rechtliche Gründe. Die Uni hatte beim Frankfurter Verwaltungsgericht einen Eilantrag gestellt, um den Camper*innen die Übernachtung zu verbieten. Das Verwaltungsgericht hat am Mittwoch den Antrag der Universität auf Beschränkungen aber abgelehnt: Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung sei nicht zu erwarten. Das Camp blieb, erst am Sonntag zogen die Aktivist*innen freiwillig ab.

Peer Stolle, Vorstand beim Republikanischen Anwaltsverein, sagt: „Beim Uni-Gelände im Freien gilt: Wenn Institutionen ihre Orte für den öffentlichen Austausch freigeben, dann gelten dort auch die Grundrechte der Versammlungs- und Meinungsfreiheit.“ Universitäten mit ihrem Campusareal seien geradezu der Ort „par excellence“ für öffentliche Diskussion. „Das begrenzt das Hausrecht.“ Dies gilt grundsätzlich auch für etwaige Versammlungen in den Gebäuden. „Dort gilt aber im stärkeren Maße das Hausrecht.“ Eingriffe in die Versammlung seien nur gerechtfertigt, wenn sie insgesamt unfriedlich sei oder von ihr Gefahren ausgehen. Antisemitische Parolen könnten dies rechtfertigen, wenn sie strafbar sind, etwa weil sie den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen.

Mit der Begründung, die Sicherheit jüdischer Studierender müsse geschützt werden, ließ die FU Berlin vor einigen Wochen ein Protestcamp auf ihrem Campus räumen. Stolle erklärt: „Wenn Tatsachen vorliegen, dass von der Versammlung Bedrohungen für Dritte ausgehen oder solche zu erwarten sind, können Eingriffe in die Versammlung vorgenommen werden.“

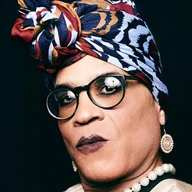

Student aus Israel an der FU Berlin

Am Sozialwissenschaftsgebäude der HU Berlin ist die Stimmung vor und während der Räumung zwar aufgeheizt, aber nicht wirklich aggressiv: Vereinzelte Gegendemonstrant*innen werden von den Unterstützer*innen, die draußen demonstrieren, eher ausgelacht als hart angegangen. Wie in Frankfurt versteckt sich auch hier die Gewalt in Worten: Auf die Scheiben des Sandsteinbaus haben die Besetzer*innen „From the river to the Sea“ geschrieben.

Von den Unterstützer*innen, die während des Besetzung draußen vor dem Gebäude demonstrieren, schallt es immer wieder „Yallah Intifada“ herüber, ein Aufruf zum Palästinenseraufstand. Bei der letzten Intifada in den 2000er Jahren töteten palästinensische Terroristen Hunderte israelische Zivilist*innen. Im Gebäude wurden zudem Hamas-Symbole an die Wände gesprüht, darunter das nach unten gerichtete rote Dreieck, mit dem die Hamas ihre Ziele in Israel markiert.

Angesprochen auf die Ängste von Juden*Jüdinnen scheint bei den propalästinensischen Demonstrant*innen vor dem Gebäude oft mindestens Gleichgültigkeit durch. Oder Schlimmeres: „Das sind Zionisten“, sagt eine junge HU-Studentin, als die taz sie darauf anspricht, dass Juden*Jüdinnen sich bedroht fühlten. Dann schiebt sie hinterher: „Ich verstehe nicht, wovon man sich bedroht fühlen soll.“

Ein paar Meter weiter, am Rand der Kundgebung steht ein Medizinstudent, der eine FFP2-Maske trägt, um nicht erkannt zu werden. Er sagt: „Wir demonstrieren nicht gegen jüdische Menschen, sondern gegen einen genozidalen Staat.“ Ein Student der Lateinamerikastudien neben ihm sagt, er könne sich nicht vorstellen, dass die Proteste bedrohlich für andere Studierende seien. Seine jüdischen Freund*innen unterstützten die Proteste, sagt er.

Jüdische Studierende fühlen sich bedroht

In den Gesprächen, die die taz mit jüdischen Studierenden geführt hat, ergibt sich ein anderes Bild. Uri heißt eigentlich anders und kommt aus Israel, die taz trifft ihn in einem Café im Berliner Stadtteil Friedenau. Er lebt seit einigen Jahren in Deutschland und studiert an der FU Berlin.

Doch damit ist Schluss, sobald er seinen Bachelorabschluss hat, für den Master will er unbedingt an eine andere Uni. „Ich fühle mich wirklich nicht sicher an der FU“, sagt er. Seine Identität müsse er auf dem Campus verstecken – das sei schon vor den Demos so gewesen, nun sei die Bedrohung aber noch größer. „Zum Glück können die meisten meinen Akzent nicht einordnen.“ Er berichtet von antisemitischen Stickern und Protestierenden, die mit den Händen das Dreieck nachahmten, mit dem die Hamas ihre Ziele markiert. Über Parolen wie „There is only one solution, Intifada, Revolution“ sagt Uri: „Das klingt für mich nach Endlösung.“

Dass von propalästinensischen Aktivist*innen echte Gefahr ausgehe, sei doch spätestens seit dem brutalen Angriff auf einen jüdischen Studenten Anfang Februar offensichtlich, so Uri. Er sei kein Freund der Netanjahu-Regierung, wisse, „dass Krieg scheiße ist“ und setze sich für eine Zweistaatenlösung in Nahost ein. Doch den propalästinensischen Protestierenden ginge es nicht um Kritik an der israelischen Regierung, sondern um Hass gegen Juden*Jüdinnen und gegen die Existenz von Israel. „Sie machen keinen Unterschied zwischen der Regierung und dem Volk“, sagt Uri, „Für sie sind die Israelis eine homogene Gesellschaft, in der es keine Meinungsvielfalt gibt und alle so denken, wie die jetzige Regierung.“

Die Räumung der Demos befürwortet er deshalb „auf jeden Fall“, große Hoffnung für Diskussionen mit den Protestierenden hat er nicht. In Forderungen nach Gesprächen mit ihnen erkennt Uri, „Naivität“ und eine „Romantisierung“ der Proteste. „Ein Dialog mit israelfeindlichen Demonstranten, die schwarz-weiß denken, bringt nichts.“

Ganz ähnlich sieht es Aviva Lapke. Sie studiert in München Personalmanagement und engagiert sich im Vorstand des Verbands jüdischer Studenten in Bayern (VJSB). Am Telefon stellt sie klar: „Kein Kind sollte leiden, kein Zivilist sterben.“ Wer das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza dämonisiere, ohne das Leid der israelischen Geiseln in den Händen der Hamas zu erwähnen, „verdreht die Tatsachen“, findet sie. „Die Hamas ist der Auslöser für diesen Krieg.“ Auch sie befürwortet Räumungen, wo dies rechtlich möglich ist. „Weltweit fühlen sich jüdische Studierende derzeit bedroht und unsicher.“ Sie sei gern bereit, mit Menschen zu diskutieren, die eine andere Meinung zu Nahost haben. „Aber Antisemitismus ist keine Meinung.“

Aktualisiert und ergänzt am 30.05.2024 um 15:50 Uhr. d. R.

Aktualisiert und korrigiert am Freitag 31.05.2024 um 20:00 Uhr: Miriam Rürup hat den Brief der 200 Dozierenden nicht unterschrieben, wie es im Text fälschlich hieß. Sie war lediglich zusammen mit Unterzeichner*innen in der Bundespressekonferenz. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. d. R.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

meistkommentiert