James Bridle bekommt Preis aberkannt: Boykottieren und boykottiert werden

Eigentlich sollte James Bridle am Mittwoch einen Architekturpreis in Deutschland bekommen. Wegen der Unterstützung eines Israel-Boykotts wird daraus nichts.

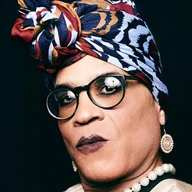

Bridle ist Künstler:in und Publizist:in und verwendet für sich das Pronomen they. In England aufgewachsen, lebt Bridle seit einigen Jahren auf Ägina, einer von Übertourismus betroffenen griechischen Insel, und betreibt dort ein ökologisches Kreativ-Hub. Internationale Aufmerksamkeit erlangte Bridle mit dem Buch „New Dark Age“, das die Gefahren digitalen Analphabetentums beschreibt.

Preisanlass war nun aber Bridles jüngste Publikation, „Die unfassbare Vielfalt des Seins“. Das Werk fordert zum Umdenken in Bezug auf die Beziehung zwischen Natur und Technik auf. Dieser Aspekt interessierte die Schelling Stiftung, die sich, laut Stiftungsratsvorsitzender Ursula Baus, an Themen wie „Natur, Technik, menschliche und nichtmenschliche Intelligenz, Landschaft und Bauen“ orientiert.

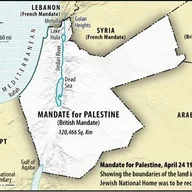

Nun muss sich die Stiftung vorwerfen lassen, dass sich der Inhalt von Bridles Buch nicht verändert hat und Bridles Haltung zur israelischen Palästinapolitik bekannt war. So schreibt Bridle in einem Text über den Einfluss von Grenzen auf Migrationsbewegungen von einer „Apartheidmauer durch das besetzte Westjordanland“. Damit werden Begrifflichkeiten benutzt, die auf eine Nähe zur transnationalen Boycott-Divestments-and-Sanctions-Bewegung (BDS) hinweisen können.

Unscharfe Argumentationen

Wer hellhörig wird, findet im Netz Hinweise auf frühere Solidaritätsunterschriften von Bridle für ähnliche Kampagnen, so zum Beispiel von 2021 (#VisualArtsforPalestine campaign). Auf Nachfrage der taz bestätigt Bridle, in den vergangenen Jahren mehrere Boykottaufrufe unterschrieben zu haben

Für die Schelling Stiftung führte der Begriff des Boykotts zur Absage der Preisverleihung. Das bedeute, so Baus, eine „ultimative Dialogverweigerung“. Nun reagiert aber wiederum die Schelling Stiftung durch die Ausladung Bridles mit Dialogverweigerung. In ihrem öffentlichen Statement erklärt sie, dass sie weder einen Aufruf zur kulturellen Isolation Israels unterstütze noch damit in Verbindung gebracht werden möchte. Diese Argumentation ist genau genommen, wie auch vieles im Boykottaufruf selbst, unscharf. Denn er gilt nicht der „kulturellen Isolation Israels“, sondern Institutionen, die die (unscharfen) Forderungen der Unterzeichnenden nicht erfüllen.

Die Schelling Stiftung beruft sich in ihrer Entscheidung explizit auf die Resolution des Deutschen Bundestags von Anfang November zum Schutz jüdischen Lebens, die betont, dass keine staatlichen Subventionen an Kulturschaffende vergeben werden sollen, die „zum Boykott Israels aufrufen oder die die BDS-Bewegung aktiv unterstützen“.

Am Beispiel der privaten Schelling Stiftung zeigt sich nun erneut, wie verfahren die Situation ist. Die aktuellen politischen Direktiven scheinen den Graben zwischen Künstler:innen und Institutionen zu vertiefen und den Spielraum für Dialog, etwa zu Bridles Utopie einer „Welt ohne territoriale Grenzen“, zu verkleinern.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

meistkommentiert

Nato-Gipfel

Europäischer Kniefall vor Trump

Geheimdienst-Gremium ohne Linke und AfD

Heidi Reichinnek fällt durch

Psychisch kranke Flüchtende

Konsequente Hilfeverweigerung

Wirtschaftsministerin gegen Klimaziele

Reiche opfert uns den Reichen

Spahns Maskenaffäre

Erfolgreich versenkt

Grenzen der DNA-Analyse

Mehr Informationen oder mehr Rassismus?