UN-Gericht zu Israels Militäreinsatz: IGH verlangt Einsatz-Stopp in Rafah

Der Internationale Gerichtshof urteilt, Israel müsse die Militäroffensive in Rafah unmittelbar abbrechen. Und: Die Hamas solle die Geiseln sofort freilassen.

Weiterhin muss Israel die humanitären Bedingungen verbessern und den Gazastreifen für Untersuchungsmissionen zugänglich machen, die vor Ort zu den von Südafrika erhobenen Völkermord-Vorwürfen ermitteln wollen. Über die ergriffenen Maßnahmen muss die israelische Regierung innerhalb eines Monats einen Bericht vorlegen.

Der IGH äußerte außerdem seine „tiefe Besorgnis“ über das Schicksal der von der Hamas am 7. Oktober entführten Geiseln, von denen „viele noch immer in Gefangenschaft“ seien, und forderte ihre sofortige Freilassung.

Israels Finanzminister Besalel Smotrich erklärte in einer ersten Reaktion, wer Israel zum Ende des Krieges auffordere, fordere das Land zum Ende seiner Existenz auf. Dem werde Israel nicht zustimmen. Die radikalislamische Hamas begrüßte die Entscheidung, nannte sie jedoch nicht ausreichend. Israel müsse die gesamte Offensive in Gaza beenden.

Urteil markiert Wendepunkt des IGH

Die Entscheidung des den Vereinten Nationen unterstellten Gerichts bedeutet einen Wendepunkt: Bislang sah das Gericht es als ausreichend an, Israel zu humanitären Ad-hoc-Maßnahmen zu verpflichten. Diese seien aber „nicht identisch“ mit jenen, die in der deutlich verschlechterten Situation benötigt würden, so die Urteilsbegründung.

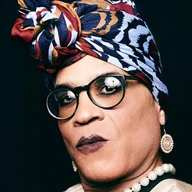

Vor dem Gerichtshof waren im Vergleich zu anderen Anlässen der letzten Monate nur wenige handvoll Demonstrant*innen versammelt. Eine Frau gab sich auf einem selbst gemaltem Schild als „jüdische Stimme für ein freies Palästina“ zu erkennen, andere Schilder trugen Aufschriften wie „Niemand ist frei, solange Palästina nicht frei ist“.

Das internationale Recht ist seit Jahresbeginn zu einem immer wichtigeren Nebenschauplatz des Nahostkriegs geworden. Der ebenfalls in Den Haag angesiedelte Internationale Strafgerichtshof (IStGH) soll nach dem Willen des Chefanklägers Karim Khan Haftbefehle gegen den israelischen Premier Benjamin Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Joaw Gallant beantragen, ebenso wie gegen die drei Hamas-Führer Jahia Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri und Ismail Hanijeh. Alle sollen demnach wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden.

Noch einflussreicher ist derweil die bereits im Dezember eingereichte Klage Südafrikas gegen Israel vor dem IGH, die seit der Anhörung beider Seiten im Januar die internationale Sicht auf den Krieg stark beeinflusst hat.

Damals standen sich zudem Hunderte Demonstrant*innen mit palästinensischen und israelischen Fahnen vor dem Gerichtsgebäude gegenüber. Auf palästinensischer Seite kamen zahlreiche Aktivist*innen aus den Nachbarländern, auf israelischer jüdische Bürger*innen und Unterstützer*innen aus dem ganzen Land, aber auch Israelis, die in den Niederlanden wohnen, sowie Angehörige der von der Hamas entführten Geiseln.

Hauptverfahren dürfte noch Jahre dauern

Während das Hauptverfahren sich über Jahre hinziehen dürfte, schlugen vor allem die Eilanträge Südafrikas immer wieder Wellen. Bereits im Januar verfügte das Gericht, Israel müsse Maßnahmen ergreifen, um einen möglichen Genozid zu verhindern, und u.a. den Zugang zu humanitärer Hilfe verbessern.

Das ebenfalls geforderte Ende des militärischen Vorgehens lehnte es dagegen ab. Gleiches gilt für eine erneute Initiative im Februar. Wegen der damals bevorstehenden Offensive in Rafah solle Israel mehr Maßnahmen ergreifen, wozu das Tribunal freilich noch keinen Anlass sah.

Anders fiel das Urteil auf einen erneuten Antrag im März aus, den Südafrika mit der erheblichen Verschlechterung der humanitären Lage begründete: Diesem gab der IGH statt und legte Israel auf, die humanitäre Hilfe zu verbessern, mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen lassen und mehr Grenzübergänge zu öffnen, um Nahrungsmittel und Medikamente einführen zu können. Innerhalb der Richter nahm in den letzten Monaten die Unterstützung zu, einen sofortigen Waffenstillstand zu verfügen.

Abgelehnt wurde im April eine weitere Klage Nicaraguas gegen Deutschland wegen vermeintlicher Beihilfe zum Genozid. Beschlüsse des IGH sind bindend, allerdings verfügt das Tribunal über keine Autorität, diese umzusetzen.

Urteil beeinflusst öffentliche Meinung

Umso bedeutender ist der Einfluss auf die internationale öffentliche Meinung – deutlichstes Indiz dafür ist die Tatsache, dass ein vermeintlicher Völkermord noch lange nicht festgestellt ist. In den Diskursen zahlreicher Länder hat sich die Sichtweise, dass Israel in Gaza einen Völkermord begehe, aber trotzdem bereits als Selbstverständlichkeit etabliert.

Der IGH ist das höchste Rechtsorgan der Vereinten Nationen. Der 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete Gerichtshof befasst sich mit Streitigkeiten zwischen Staaten. Er hat keine Möglichkeit, seine Urteile durchzusetzen. Der IGH unterscheidet sich vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH). Dieser behandelt Fälle von Kriegsverbrechen, die Einzelpersonen vorgeworfen werden.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

meistkommentiert

Nina Warken zu Cannabis

Kampfansage gegen das Kiffen

Immer mehr Autos

In Verkehrswende ungenügend

SPD-Kandidatin fürs Verfassungsgericht

Brosius-Gersdorf hält sich Verzicht auf Nominierung offen

„Patriots“-Waffenlieferung

Die Europäer könnten an allen Fronten verlieren

Wahl neuer Verfassungsrichter:innen

Brosius-Gersdorf: Bin nicht „ultralinks“

Schulferien in Bayern

Die globalisierte TK-Breze