Kämpfen für Deutschland: Zu den Waffen, Genossen!

Kriege überall und die Frage, wer sich in Deutschland im Angriffsfall in den Schützengraben legen würde. Unser Autor sagt: Ich!

D as Szenario wurde in Deutschland wahrscheinlich millionenfach durchexzerziert, spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. An Kneipentheken, Familientischen und in Zeitungsfeuilletons fragt sich das Land: Was würdest du tun, was würde ich tun, wenn eines Tages russische Panzer über Oder und Neiße rollen?

Im persönlichen Gespräch sagten mir viele Freunde und Familienmitglieder: Sie würden abhauen. Doch nicht kämpfen. Und schon gar nicht für Deutschland.

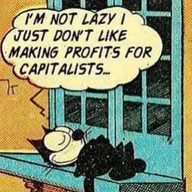

Der Autor Ole Nymoen schlug neulich in der Zeit ähnliche Töne an. Es gäbe kein einheitliches nationales Interesse, das verteidigt werden kann, führt Nymoen richtig aus, sondern allem voran verschiedene Klasseninteressen: „Wenn ich mir nun die Frage stelle, wofür ich zu kämpfen bereit wäre, dann muss ich ehrlich sein: für fast gar nichts. Und ganz sicher nicht für ‚mein Land‘, nicht für diesen Staat, und auch nicht für Europa.“

Abhauen kommt ja gar nicht infrage, war meine erste Reaktion. Kein Gedanke, eher ein Reflex. Die Rationalisierungen folgen nach: Der Kampf gegen eine drohende Besatzung wäre allen voran ein Kampf für jene, die nicht kämpfen oder fliehen können. Weil sie zu alt oder zu schwach sind, oder den falschen Pass haben und gar nicht aus Deutschland ausreisen dürfen. Immer von Solidarität und Idealen sprechen und dann den Zug in die Schweiz buchen, wenn es ernst wird? Wie könnte ich dann noch in den Spiegel schauen?

Ob ich an der Waffe „kriegstüchtig“ wäre, wie der Verteidigungsminister sich das wünscht, weiß ich nicht. Ich habe nicht gedient, bin nie durch den Schlamm gerobbt und hatte auch noch kein G36-Sturmgewehr in der Hand. Wenn es hart kommt, könnte ich die Verteidigung auf anderem Wege womöglich besser unterstützen. Aber verabschieden will ich mich nicht.

Für manche Dinge lohnt es sich zu kämpfen

Konfrontiert mit dem Krieg wurde ich bislang eher durch Bücher: Remarque und Jünger, der Erste Weltkrieg, ein sinnloses Abschlachten. Aber dann war da jemand wie George Orwell, der 1936 nach Spanien fuhr, sich einer trotzkistischen Miliz anschloss, um die Republik gegen den Ansturm des Franco-Faschismus zu verteidigen.

Auch Orwell heroisierte den Krieg nicht, berichtete in „Mein Katalonien“ von der Langeweile an der Front und von der Gewehrkugel, die ihm den Hals durchbohrte. Aber ich verstand: Für manche Dinge lohnt es sich zu kämpfen.

Doch wofür genau? Jahrtausende lang schon wurden junge Männer patriotisch aufgestachelt und dann verheizt. Schon der römische Dichter Horaz schrieb: Dulce et decorum est pro patria mori – süß und ehrenvoll ist es, fürs Vaterland zu sterben. Ein Angebot, das ich gern ausschlage.

Doch der Autor und Journalist Artur Weigandt, der in der aktuellen Zeit inzwischen auf Nymoen geantwortet hat, schrieb auf X ganz richtig: „Die Frage, ob man für Deutschland kämpft oder eben nicht, wird sich niemals stellen. Wenn es dazu kommen sollte, dass Russland eine Invasion startet, kämpft man nicht für etwas, sondern gegen etwas. Das ist das verbindende Element, das viele nicht verstehen.“

Anarchisten an der Front

Nehmen wir die Ukraine. Gegen Russland kämpfen dort Nationalisten, die sagen: My country, right or wrong. Doch seit Tag eins der Großinvasion stehen auch ukrainische Anarchisten an der Front, organisiert im Widerstandskomitee. Diese militanten Linken stehen kaum in Verdacht, für den ukrainischen Staat in seiner jetzigen Verfasstheit zu kämpfen. Trotzdem ist für sie der Kampf gegen die Invasoren ein Akt der Solidarität und notwendig, um morgen die freie Gesellschaft zu schaffen.

Auch die Bundesrepublik ist von einer sozialistischen Utopie weit entfernt. Und doch gibt es vieles an der Gesellschaft und der Verfassung, das es wert ist, verteidigt zu werden, etwa die liberalen Grundrechte oder das Sozialstaatsgebot im Grundgesetz.

Vor allem, wenn die Alternative der reaktionäre russische Mafiakapitalismus ist, der nicht davor zurückschrecken würde, auch Zeit-Journalisten aus dem Fenster fallen, queere Menschen in Berlin verhaften und – wenn der Kyjiwer Vorort Butscha als Beispiel dienen darf – Zivilist:innen in Potsdam massakrieren zu lassen.

Für manche Menschen gibt es keinen Krieg, der so gerecht wäre, dass sie sich für die gute Sache durch den Fleischwolf drehen lassen würden. Die Frage ist aber, welche Bedingungen für Leute, die wie Nymoen argumentieren oder eine militärische Verteidigung nicht grundsätzlich ablehnen, erfüllt sein müssen, um zur Waffe zu greifen. Auch die sozialistische Utopie müsste sich vielleicht eines Tages im Verteidigungskrieg wehren.

Am Ende sind all die Wohlstandsdebatten um den eigenen Kampfwillen und den der anderen bequem: Salonpazifisten und Salonbellizistinnen spielen den Ernstfall aus sicherer Entfernung durch. Gut möglich also, dass einige, die jetzt mit ihrer Kriegstauglichkeit hausieren gehen, am Ende doch lieber sichere Häfen suchen, sollten russische Iskander-Raketen in der Friedrichstraße einschlagen. Ebenso denkbar aber, dass manche, die es sich niemals vorstellen könnten, eben dann zur Waffe greifen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

meistkommentiert

Neurowissenschaftlerin

„Hirnprozesse führen dazu, dass wir entmenschlichen“

Nachrichten im Nahost-Krieg

Trump dankt Iran für Vorwarnung vor Angriff in Katar

Erneuerbare Energien

Solaranlagen rauben sich gegenseitig die Erlöse

Verteidigungsminister Pistorius

Wehrdienstgesetz soll Hintertürchen für Wehrpflicht bekommen

Deutsch-amerikanische Freundschaft

Bridge over Troubled Water

Social-Media-Verbot

Sperrt sie nicht aus!