Chaos bei Twitter: Neue Plattform gesucht

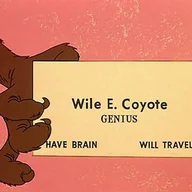

Unternehmer Elon Musk legt Twitter in Trümmer. Die Lehre daraus: Für den Diskurs im Netz muss ein anderes und nicht kommerzielles Modell her.

T witter war Teil einer demokratischen Infrastruktur. In einer sich radikal und rapide verändernden digitalen Öffentlichkeit war Twitter kein Ideal – aber die Grundlage für das, was man als diskursive Demokratie beschreiben kann. Der neue Twitter-Chef Elon Musk zerreibt das nun täglich; er zerreibt damit auch eine Möglichkeit, Öffentlichkeit und Demokratie im digitalen Zeitalter wenigstens verhalten progressiv zu gestalten; und so überraschend wie schockierend ist es, dass nun keine echte Alternative zu Twitter besteht.

Mastodon, eine Plattform, auf die manche ausweichen, hat eine andere Ausrichtung und funktioniert nur sehr holprig. Die Dezentralität, die das eigentliche Gestaltungselement von Mastodon ist, und die auch eine theoretische Grundlage einer anderen Form von Demokratie sein könnte, wirkt hier vor allem rückständig und klein. Klar ist: Das Drama um Twitter hat eine tiefere Dimension und wirft grundsätzliche Fragen nach dem Wesen der Demokratie im 21. Jahrhundert auf.

Öffentlichkeit hat es immer gegeben, in jeweils historisch verschiedener Form und Gestalt. Demokratie ist ohne Diskurs nicht zu haben – die Frage ist, wie er strukturiert ist und wie frei er ist von staatlicher oder, im Fall von Twitter nun, privater oder privatwirtschaftlicher Kontrolle.

Im antiken Athen gab es die Agora, für eine kleine Menge von Menschen, es war eine exklusive Demokratie, die heute oft als Ideal gesehen wird, trotz der offensichtlichen Limitationen – die Einschränkung des Wahlrechts etwa, keine Frauen, keine Sklaven: Die diskursive Einigung über wesentliche gesellschaftliche Fragen war das Ziel, die Polis formte sich im öffentlichen Gespräch.

Stimme für die Stimmlosen

Die Neuerfindung der Demokratie nach der Französischen Revolution war dann deutlich agonistischer. Die Parteien begannen, die Politik zu bestimmen, die Öffentlichkeit strukturierte sich ähnlich – Zeitungen, etwa in Frankreich, England, den USA, aber auch in Deutschland, waren oft weltanschaulich geprägt, Medien wurden zu einem Mittel der Politik; oder umgekehrt, die Politik wurde mediatisiert.

Die digitale Revolution bedeutete hier einen Bruch – die Frage des Besitzes an den medialen Produktionsmitteln wurde radikal demokratisiert, der Diskurs wurde geöffnet für viele, die bislang keine Stimme hatten. Es war eine Machtprobe, die auch die etablierte Form von Politik als wesentliche öffentliche Interessenvertretung betraf.

Die alte Macht, Verlage, Fernsehsender, aber auch Parteien, Regierungen, Staaten bis zu autokratischen Regimen, standen einer neuen Macht gegenüber, die schwer zu definieren war und sich erst nach und nach fand: Da waren Menschen, die Revolutionen antrieben, da waren Stimmen, die eine Reichweite bekamen, die größer war als alle traditionellen Medien im jeweiligen Land zusammen.

Es geriet etwas, buchstäblich, in Bewegung: Seit etwa 2010 war das Zeitalter der sozialen Medien auch das Zeitalter der sozialen Bewegungen, vom Arabischen Frühling 2011 über #MeToo 2017 bis zu #BlackLivesMatter 2013 und vor allem seit 2020 nach dem Tod von George Floyd.

Man sollte das alles noch mal reflektieren, weil jetzt, wo Twitter so massiv in der Krise ist, immer wieder zu lesen ist, es sei ja eh alles schlimm gewesen: In der FAZ etwa wurde Twitter als „fahl glühender Gruselwurm“ beschrieben, der „in endlosen Threads grunzend durch Hirne und Herzen weiterwurmt und dabei die Grundsubstanz eines gigantisch-formlosen Meinungs-Schleimhaufens ausscheidet, der früher oder später jede Information, jeden Gedanken und jeden geraden Satz unter sich begräbt“.

Nicht alles ist schlecht

Das ist nur ein Beispiel für eine spätbürgerliche Öffentlichkeit im Regressionsmodus. Es macht aber wenig Sinn, wenn jetzt die, die immer an der Seite gestanden haben und nie die eben sehr reale Twitter-Erfahrung als sich beständig drehender globaler Kiosk der geistigen Auseinandersetzung gemacht haben, immer wieder abstrafen, was sie nie verstanden haben und nie verstehen wollten.

Die Probleme von Twitter waren weitgehend bekannt: Sie haben mit der Frage von Lügen, Propaganda und Desinformation zu tun – sie haben aber vor allem mit einem Geschäftsmodell zu tun, das die Nutzer*innen in einer finanziell lukrativen Abhängigkeit hielt, durch Algorithmen etwa, die bestimmte Inhalte verstärken und nach Suchtkriterien operieren, dem endlosen Scrollen, sie haben auch mit der Genese als soziales Netzwerk zu tun.

Aber all das sind Dinge, die man ändern kann – wenn man will. Die Daten-Ökonomie war und ist falsch konstruiert: Die extraktive Art, also die Verwendung der Daten zu kapitalistischen Zwecken, ist das eigentliche Problem der digital organisierten Öffentlichkeit, nicht die Technologie selbst – die, wie es der Historiker Melvin Kranzberg einmal beschrieben hat, weder gut noch böse noch neutral ist. Technologie ist das, was wir als Gesellschaft daraus machen.

Und hier muss das Nachdenken über eine andere Form und Logik der digitalen Öffentlichkeit beginnen: Was sind die Gegebenheiten und Erfordernisse einer digitalen Demokratie – wie können sie über eine Plattform wie Twitter oder eine andere Plattform umgesetzt werden?

In gewisser Weise kann man Musk dafür dankbar sein, dass er die Kommerzialisierung und auch Radikalisierung von Twitter vorantreibt und damit die in der Logik der bisherigen Datenökonomie eingebaute Schieflage deutlich macht: Wer eine öffentliche Sphäre will, die nicht vor allem nach wirtschaftlichen Kriterien organisiert ist, muss nach Alternativen Ausschau halten, wie tatsächlich ein „Marktplatz“ im 21. Jahrhundert aussehen sollte, wie es Elon Musk für Twitter beansprucht.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

meistkommentiert