Deal mit der US-Justiz: Julian Assange kommt frei

Überraschender Wendepunkt: Der Wikileaks-Gründer hat London verlassen. Er will sich schuldig bekennen und in seine Heimat Australien zurückkehren.

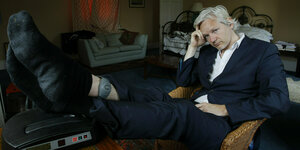

Assange am Montag an einem Londoner Flughafen. Zunächst sollte das Ziel Nördliche Marianen lauten Foto: @wikileaks via X/REUTERS

WASHINGTON taz | Wikileaks-Gründer Julian Assange und die US-Justizbehörde haben eine Abmachung im Strafverfahren erzielt, die es dem 52-Jährigen erlauben soll, als freier Mann in seine Heimat zurückzukehren. Dies berichteten am Montagabend (US-Ortszeit) übereinstimmend mehrere US-Medien. Mit der Einigung geht ein jahrelanger Rechtsstreit zu Ende, der für Polarisierung unter der Bevölkerung und unter Experten gesorgt hat.

Wikileaks bestätigte Assanges Freilassung aus einem britischen Gefängnis. In einem Post auf X war zu sehen, wie Assange am Londoner Flughafen Stansted ein Flugzeug besteigt, um England zu verlassen. Laut Wikileaks wurde Assange am Montag aus einem Hochsicherheitsgefängnis in London entlassen, in dem er in den vergangenen fünf Jahren einsaß. Es wird erwartet, dass er vor einem US-Bundesgericht auf den Nördlichen Marianen – einem US-Außengebiet im Westpazifik – erscheint.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Assange soll sich laut den Berichten in einem Anklagepunkt der unerlaubten Beschaffung und Veröffentlichung von geheimen US-Militärinformationen schuldig bekennen. Für dieses Vergehen soll er eine Gefängnisstrafe von 62 Monaten bekommen, also genau der Zeit, die er bereits in einem Gefängnis in Großbritannien abgesessen hat. Es wird erwartet, dass es noch in dieser Woche zu einem Gerichtsverfahren kommt. Danach könnte der gebürtige Australier als freier Mann in seine Heimat zurückkehren.

Erst im vergangenen Monat hatte ein Gericht in London entschieden, dass Assange seine Auslieferung in die USA weiter rechtlich anfechten kann. Es war das vorerst letzte Kapital in einem Verfahren, das mit der Veröffentlichung von geheimen US-Militärinformationen und einem Video, welches einen US-Luftangriff im Irak zeigte, vor 14 Jahren begann.

Im Jahr 2019 entzog die ecuadorianische Regierung Assange den Flüchtlingsstatus, nachdem er mehr als sieben Jahre in der Botschaft des südamerikanischen Landes in London Unterschlupf gefunden hatte. Kurz darauf wurde er von den britischen Behörden verhaftet. Die US-Regierung unter Ex-Präsident Donald Trump erhob im Mai 2019 dann Anklage gegen Assange. Das US-Justizministerium warf ihm vor, maßgeblich an „einem der größten Missbrauchsfälle von Geheiminformationen in der Geschichte der Vereinigten Staaten“ beteiligt gewesen zu sein.

Journalistenverbände befürchteten Präzedenzfall

Assange und Wikileaks sollen sich laut der amerikanischen Anklageschrift ab 2009 aktiv auf die Suche nach geheimen Informationen der US-Regierung gemacht haben. Die ehemalige US-Militärgeheimdienst-Analystin Chelsea Manning habe daraufhin tausende ihr zur Verfügung stehende Geheiminformationen an Wikileaks weitergeleitet. Manning wurde 2010 verhaftet und zu 35 Jahren Haft verurteilt. Ex-US-Präsident Barack Obama setzte die Strafe nach sieben Jahren Haft aus.

Die US-Regierung hatte Assange vorgeworfen, die erhaltenen Informationen nicht sorgfältig vor der Veröffentlichung überprüft zu haben und dadurch Menschen in Gefahr gebracht zu haben. „Kein verantwortungsbewusster Akteur, sei es ein Journalist oder sonst jemand, würde absichtlich die Namen von Personen veröffentlichen, von denen er weiß, dass es sich um vertrauliche menschliche Quellen in einem Kriegsgebiet handelt, und sie damit der größten Gefahr aussetzen“, sagte der ehemalige stellvertretende Generalstaatsanwalt John Demers zum Zeitpunkt der Anklageerhebung.

Die australische Regierung fordert seit Jahren von US-Präsident Joe Biden und dessen Regierung, den Strafprozess gegen Assange fallen zu lassen. Biden selbst bestätigte im April, dass seine Regierung dies durchaus in Erwägung ziehe.

Menschenrechtsorganisationen und Journalistenverbände beäugen den Fall ebenfalls seit Jahren kritischen. Vor allem Journalistenverbände haben immer wieder Bedenken geäußert, denn wenn Assange für seinen Verstoß gegen das amerikanische Spionagegesetz verurteilt werden würde, hätte dies möglicherweise dramatische Konsequenzen für die Arbeit von Journalisten. Die US-Regierung könnte den Fall Assange als Präzedenzfall ansehen, um auch andere Journalisten für ihre Recherchen und die Verwendung von geheimen Unterlagen zur Rechenschaft zu ziehen.

Post zeigt Assange am Flughafen

Das Abkommen zwischen der US-Justizbehörde und Assange bedeutet nun auch, dass eine für Juli angesetzte Anhörung im seit Jahre andauernden Auslieferungsverfahren nicht mehr benötigt wird.

„Wikileaks veröffentlichte bahnbrechende Geschichten über Korruption in der Regierung und Menschenrechtsverletzungen und zog die Mächtigen für ihre Taten zur Rechenschaft. Als Chefredakteur musste Julian einen hohen Preis für diese Prinzipien zahlen – und für das Recht der Menschen, darüber informiert zu werden“, hieß es in einem Post von Wikileaks auf X.

Leser*innenkommentare

snowgoose

Die demokratisch orientierten Staaten haben sich im Falle Assange schon viel zu lange angreifbar gemacht, indem sie den, der Unrecht aufdeckt, bestraften anstatt die die zu bestrafen, die Unrecht begangen haben.

Systemknecht

Assanges jetziger Deal mit der US-Justiz wird viele investigative Journalisten weltweit (jedenfalls da, wo direkt oder indirekt US-Dienste beteiligt sind) unter ein Damoklesschwert stellen. Klar, besser als in China, Russland etc., aber sehr viel schlechter, als bisher.

Ich denke auch, dass Assange in vieler Hinsicht ein narzisstischer, selbstbesoffener Untyp ist, und sich allzu leicht von den Russen als nützlichen Idioten hat benutzen lassen.

Auch tendiere ich ein wenig zu der Ansicht, dass Wikileaks unter Assange mehr Schaden als Nutzen verursacht hat. Trotzdem war/ist Wikileaks nötig und unverzichtbar. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Platform unter weniger muskoider Führung mehr gutes tun könnte. Sollte es dazu kommen...

Ich finde es nachvollziehbar, bis geradezu legitim, dass er den Deal gemacht hat. Weniger stabile Menschen wären früher eingeknickt. Nicht viel, aber nicht nix. Ist halt alles nicht so einfach

snowgoose

@Systemknecht „…. Ich denke auch, dass Assange in vieler Hinsicht ein narzisstischer, selbstbesoffener Untyp ist, und sich allzu leicht von den Russen als nützlichen Idioten hat benutzen lassen.

Auch tendiere ich ein wenig zu der Ansicht, dass Wikileaks unter Assange mehr Schaden als Nutzen verursacht ha….“

Hiermit verbreiten Sie gequirlte Behauptungen, denen jegliche Beweise fehlen.

Hier verbreiten Sie

Rudolf Fissner

@snowgoose Beweise?

Der Gorilla im Raum ist doch bestens bekannt!

Der Beweis sind die geleakten Dokumente selber, in denen die Mitarbeiter der USA und Mitarbeiter auf afghanischer Seite mit Klarnamen genannt werden und so auch für die Taliban bekannt wurden.

"narzisstischer, selbstbesoffener Untyp" bedeutet nichts weniger, dass er er ein journalistisches mieses Ergebnis abgeliefert hat ohne Schwärzung von Personen, die durch eine Veröffentlichung gefährdet würden.

Suryo

@snowgoose Hier können Sie das alles nachlesen:

jungle.world/artik...des-julian-assange

"Unredigiert und ohne Rücksicht auf journalistsiches Ethos, ohne Einordnung der Quellen und ohne Unbeteiligte zu schützen. Das Recht auf Privatsphäre hat nach Ansicht Assanges und seinen damals noch in größerer Zahl vorhandenen Wikileaks-Mitstreitern verwirkt, wer für eine US-amerikanische Firma arbeitet. Mehr als 170 000 ungeschwärzte E-Mails und 30 000 weitere Dokumente der Firma Sony Pictures Entertainment veröffentlichte Wikileaks im April 2015. Die Öffentlichkeit konnte darin auch nachlesen, wessen Vater schwer erkrankt und wer vor einem Date aufgeregt war. Nicht nur das: Auch die E-Mails von Freunden, Bekannten und Verwandten der Mitarbeiter wurden publiziert."

"Im August 2016 behauptete auf einmal auch Assange, Rich sei die Quelle gewesen, die Wikileaks die E-Mails des DNC zugespielt habe – ohne seine Behauptung zu verifizieren. Im Juli 2018 wurden im Rahmen der Ermittlungen Robert Muellers schließlich zwölf russische Geheimdienstmitarbeiter wegen des Hacks angeklagt. In den bei Gericht eingereichten Dokumenten wird deren Vorgehen akribisch beschrieben."

TheBox

Seine Probleme sind noch lange nicht vorbei. In England haben mehrere prominente und finanzkräftige Bürgen mit politischen Verbindungen und Zugang zu Top-Anwälten nach seiner Flucht in die Botschaft etliche Millionen an Kaution verloren und sind weiterhin stinksauer. Die werden ihn verklagen, wenn auch zunächst im Zivilverfahren. Australien liefert übrigens eigene Staatsbürger an rechtssichere Staaten wie England aus. Er wird deshalb bald zurück in England sein, freiwillig oder nicht. Von den Erträgen aus seiner Biographie falls er sie denn schreibt wird er nicht viel haben.

Francesco

@TheBox Warum sollte es ein Auslieferungsgesuch Großbritanniens geben? Er hat sich dort keiner Straftat schuldig gemacht, für die er nicht schon bestraft wurde.

TheBox

@Francesco Das ist der Commonwealth. Die rechtliche Zusammenarbeit auch in Zivilsachen ist da enger als allgemein international üblich. Und die Geschädigten in England haben definitiv ihr Geld verloren und wollen es zurück.

Lindenberg

Erbärmlich, wie Stern-Chefredakteur Schmitz die Freilasssung von Assange nutzt, um Assange zu schmähen: Der sei kein Journalist, habe keinen Heiligenschein.

Der Neid gegenüber dem global wahrgenommenen Journalisten Assange dringt beim Stern durch alle Poren, vielleicht auch weil Assange als Erster die Bedeutung der Veröffentlichung geheimer Dokumente im Internet erkannte, die zwielichtige Umtriebe von staatlichen Institutionen und Konzernen entlarven.

Schmitz erwähnt nicht, dass Assange von den USA und seinen Handlangern in Schweden und anderswo mit unbegrenzten Ressourcen gejagt wurde.

Er unterstellt Assange ein entschlossener Aktivist zu sein, der sich als Journalist inszeniert.

Diese Formulierung ist nichts weniger als die vollkommene Bankrotterklärung des einstmals politschen Sterns, dessen Chefredakteur nicht verkraften kann, dass ihm Assange einst beim Spiegel selbstbewusst und unerschrocken entgegentrat.

Eine Augenweide dagegen der Kommentar von Deniz Yücel zur Freilassung von Assange bei der Welt.

www.welt.de/debatt...-Journalismus.html

Annette Hauschild

taz-Autor*in

@Lindenberg Ja ich glaube, das ist einfach Neid, weil der Spiegel Medienpartner von WikiLeaks wurde, nicht der Stern, der sich immer als Konkurrent zum Spiegel empfand. So was tut natürlich weh.

Uns Uwe

@Lindenberg Julian Assange ist 1000-mal mehr Journalist als Stern-Redakteur Schmitz. Ob dieser nach so einer Schmähung noch in den Spiegel sehen kann, sei dahin gestellt.

Deniz Yücel hat das Thema kurz und knapp vom Kopf auf die Füße gestellt.

Jim Hawkins

Natürlich ist es gut, dass Assange in Freiheit ist. Aus humanitären Gründen allerdings.

Er wird als Säulenheiliger der Pressefreiheit gehandelt, dafür taugt er aber meiner Meinung nach nicht.

Er hat massenhaft ungeprüfte Daten ins Internet schaufeln lassen und dadurch womöglich Menschenleben gefährdet.

"Der Jurist rief bei «Markus Lanz» die tödlichen Nebenwirkungen gewisser Wikileaks-Veröffentlichungen in Erinnerung. So hätten etwa die Taliban geleakte US-Dokumente ausgewertet, um Leute ausfindig zu machen, die mit den Amerikanern kooperierten."

"Vielmehr kommunizierte Wikileaks während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 mit Trump-Beratern sowie mit Tarnorganisationen des russischen Militärgeheimdienstes (GRU), wie sich später in Ermittlungsverfahren zeigte.

Und es gab gezielte Absprachen zwischen Wikileaks und Donald Trump Jr.In der Tat falle auf, dass Wikileaks immer dann Dokumente publiziert habe, wenn Trump in Bedrängnis geraten war."

www.watson.ch/digi...t-wahrhaben-wollen

snowgoose

@Jim Hawkins Von diesen Behauptungen ist nichts bewiesen.

Auch Markus Lanz Selbstbeweihräucherungs-Sendungen sind wahrhaftig schwer erträgliche Argumentationsversuche.

Über die Persönlichkeit und die einzelnen Beweggründe von Assange kann sich ein Außenstehender kein Urteil erlauben (es wurde ja von vielen Seiten an der Personendemontage gearbeitet). Aber die Täter-Opfer-Umkehr im Falle von Aufdeckungsjournalismus ist unwürdig.

Suryo

@snowgoose Nichts bewiesen? Bitte was?

"David Leigh and Luke Harding's history of WikiLeaks describes how journalists took Assange to Moro's, a classy Spanish restaurant in central London. A reporter worried that Assange would risk killing Afghans who had co-operated with American forces if he put US secrets online without taking the basic precaution of removing their names. "Well, they're informants," Assange replied. "So, if they get killed, they've got it coming to them. They deserve it." A silence fell on the table as the reporters realised that the man the gullible hailed as the pioneer of a new age of transparency was willing to hand death lists to psychopaths."

www.theguardian.co...kileaks-nick-cohen

Strolch

@Suryo Danke. Interessanter Artikel.

Francesco

@Jim Hawkins Wenn die USA in Afghanistan Spitzel anwerben, sind sie für deren Schicksal verantwortlich, keine Außenstehende wie Assange.

Strolch

@Francesco Also, wenn eine Zeitung einen Undecover-Journalisten nach Nordkorea schickt, haben Sie keinen Schmerz damit, wenn ich das Kim mitteile. Schließlich ist ja die Zeitung verantwortlich und nicht ich?

Um solche Fälle zu vermeiden, haben Staaten Gesetze, wie mit Geheimnissen umgegangen wird. Aber es ist bezeichnend, dass Ihnen Menschenleben egal sind.

Francesco

@Strolch Zwischen Spitzeln und Undercover-Journalisten besteht ein Unterschied. Die Identitäten der Stasi- Spitzel wurden ja auch aufgedeckt. Spitzel zerstören eine Gesellschaft.

Normale Ortskräfte werden durch Geheimhaltung nicht geschützt. Deren Tätigkeit ist ja im Umfeld sowieso bekannt.

Strolch

@Francesco Stimmt! Und ein Spitzel verdient den Tod! Danke, dass Sie das klargestellt haben. Ein Undercover-Journalist, der z.B. das neue Heizungsgesetz durchsticht, ist ein Heiliger! Ach nein, das war die böse Bildzeitung und es hat der Grünen-Politik geschadet. Merken Sie eigentlich noch, wie sie argumentieren?

TheBox

@Jim Hawkins Es gibt da ja noch viel mehr Zweifelhaftes. Assange hat persönlich mehrfach die Publikation russischer Leaks (im Sinne von schädlich für Russland) unterdrückt, gegen den Widerstand seiner Mitstreiter.

foreignpolicy.com/...idential-campaign/

sàmi2

Was für eine wunderbare Nachricht! Alles Gute für Julian Assange. Ich hoffe, es wird daraus kein Präzedenzfall zur Kriminalisierung des investigativen Journalimus. Aber das Wichtigste ist zunächst, dass Assange freikommt.

Systemknecht

@sàmi2 ". Ich hoffe, es wird daraus kein Präzedenzfall zur Kriminalisierung des investigativen Journalimus. Aber das Wichtigste ist zunächst, dass Assange freikommt."

Doch, genau das ist ziemlich unweigerlich der Fall, wie ja auch im Artikel geschrieben. In dem Moment, wo er sich für das schuldig bekennt, was ihm vorgeworfen wird, ist das, was er getan hat, deutlich leichter konsequent zu verfolgen und zu bestrafen, als bisher. Nicht so gut.

Jalella

Ich hoffe sehr, dass das kein mieser Trick der Amis ist, um ihn dann doch einzubuchten. Ich glaube es erst, wenn er zurück in seiner Heimat ist.

Bolzkopf

Die Einen nennen es "Geheiminformationen" die anderen wissen, dass es unumstößliche Belege für die Verbrechen US-Amerikanischer Soldateska sind.

So unterschiedlich ist die Sicht auf die Dinge.

Rudolf Fissner

@Bolzkopf Es ist nicht ein Ding, auf das zu schauen ist.

Es sind zwei Dinge. Es sind zwei Verbrechen.

Selbstverständlich hat sich Assange große Verdienste erworben indem er die Verbrechen der USA aufdeckte.

Aber er hat ach Menschenleben in Gefahr gebracht indem er diese Veröffentlichungen völlig unbearbeitet in die Welt gestreut hat. Wer weiss, wer alles deswegen sterben musste.

DocSnyder

@Bolzkopf In den USA kommt es zumindest auch zur Verurteilungen von Kriegsverbrechnern, sogar damals zu Zeiten des Vietnamkrieges schon.

In Russland sind Kriegsverbrechen leider an der Tagesordnung und wird sogar noch mit Orden belohnt. Siehe Butscha!

Francesco

@DocSnyder Von welchen Verurteilungen in den USA sprechen Sie?

DocSnyder

@Francesco Zum Beispiel die Verurteilung von Leutnant William Calley nach dem Massaker von My lai 1968. Oder Charles Graner, der wegen dem Abu-Ghuraib-Folterskandal zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde.

Des Weiteren gab es schon zu Zeiten des Vietnamkrieges eine ausgeprägte Antikriegsbewegung.

Sowas sucht man in Russland vergebens. Das heißt noch lange nicht, dass in den USA alles besser ist.

Martin Köln

Das ist doch endlich eine kreative und vernünftige Lösung. Es wurde auch langsam Zeit. Dabei ist Assange für mich keineswegs ein Held, sondern ein selbstgefälliger und kurzsichtiger Wichtigtuer. Bei der schier unüberschaubaren Anzahl der geleakten Dokumente und mangels Kenntnis der Zusammenhänge konnte er überhaupt nicht wissen, welche Risiken er mit der Veröffentlichung geheimer Dokumente auslöste. Ich finde nicht, dass es Assange zukommt zu entscheiden, welche geheimen Dokummente man "berechtigterweise" veröffentlichen soll und welche nicht. Seine Realitätsferne mag man auchh daran erkennen können, dass er offenbar im Ernst geglaubt hat, er könnne die Regierung der USA mal eben so herausfordern. Mit seinem persönlichen Schicksal habe ich kein Mitleid, wenngleich ich froh bin, das die Sache nun vom Tisch ist.

Francesco

@Martin Köln Das Risiko sind die USA eingegangen, indem sie in Afghanistan und im Irak Krieg geführt haben. Ich sehe nicht, woher eine Verpflichtung für einen Außenstehenden wie Assange kommen soll, auf amerikanische Interessen Rücksicht zu nehmen.

Monomi

Ich glaube nicht daß er in Australien sicher ist.

Aber vorher muss der "Deal" ja auch erst noch so ablaufen, wie beschrieben. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie, sobald er erstmal im US - Gewahrsam ist, plötzlich eine völlig neue Anklage außerhalb des "Deals" finden und ihn gleich dabehalten.

Martin Sauer

@Monomi Die USA haben ein Abkomen mit GB beschlossen, das werden sie nicht verletzen. so wichtig ist Herr Assange auch wieder nicht.

Juan Vaho

@Monomi Das traue ich Biden nicht zu.

DocSnyder

@Monomi So läuft das normalweise in Russland. Dort kommt aber auch kein politischer Gefangener einfach so wieder frei.

Philippe Ressing

Glückwunsch für Assange. Aber die Einschüchterung all derer, die die schmutzigen Methoden staatlichen Handelns öffentlich machen, war erfolgreich. Insofern ein menschlicher Erfolg, aber eine politische Niederlage für alle.

tomás zerolo

Endlich!

Hässlich, dass das nur über ein "guilty plea" geht. Noch viel hässlicher, dass die USA das Leben dieses Menschen zertrümmert haben.

Immer noch ein Grund zum Feiern.

Ich denke, ohne den unermdlichen Einsatz vieler Menschen wäre er wie eine Wanze zerquetscht worden.

Suryo

„ „Wikileaks veröffentlichte bahnbrechende Geschichten über Korruption in der Regierung und Menschenrechtsverletzungen und zog die Mächtigen für ihre Taten zur Rechenschaft.““

Wikileaks machte sich auch zum nützlichen Idioten Russlands und veröffentlichte mutmaßlich vom russischen Geheimdienst besorgte Informationen, die Trump im Wahlkampf nützten.

Umgekehrt hat Wikileaks leider noch nie etwas veröffentlicht, was zB Putin geschadet hat.

Uns Uwe

@Suryo Das stimmt nicht. Wikleaks hat auch Enthüllungen über Russland veröffentlicht.

www.spiegel.de/net...sia-a-1168748.html

Wikileaks spricht nun mal die Wahrheit und nichts als die Wahrheit aus, so wie sein sollte.

Dazu gehören die Kriegsverbrechen von USA und NATO nun mal dazu.

Oder sehen Sie das anders?

Suryo

@Uns Uwe Ach, wie nett. Dokumente über eine russische Firma. Nicht ganz grundlos erinnert sich heute keiner mehr daran.

Uns Uwe

@Suryo Zu solchen Vorwürfen hat Assange selber Stellung genommen, etwa in einem Interview von 2016:

------------------

Assange: Bei der Desinformationskampagne gegen WikiLeaks handelt es sich um eine uralte, aber meist funktionierende Technik. Es wird behauptet, dass der Whistleblower und WikiLeaks für den Feind arbeiten. Das ist weder neu noch interessant, aber die Hysterie, die Hillary Clinton und ihre Leute im Bezug auf Moskau geschaffen haben, ist erheblich.

SPIEGEL: WikiLeaks würde Material über Korruption in der russischen Führungsspitze veröffentlichen?

Assange: Ja. Wir haben bereits mehr als 650000 Dokumente über Russland und Präsident Putin publiziert, von denen die meisten kritisch waren und von Kreml-kritischen Autoren für Bücher genutzt wurden, zum Beispiel für "Mafia State" des "Guardian"-Journalisten Luke Harding. Die Dokumente wurden auch in einer Reihe von Gerichtsverfahren verwendet, etwa das um den Energiekonzern Jukos.

------------------

www.spiegel.de/spi...ter-a-1114820.html

Wikileaks scheint hier keine Partei zu ergreifen, sondern nur der Wahrheit verpflichtet zu sein.

Schlimm genug für einige.

Suryo

@Uns Uwe Donald Trump hat man aber dann gerne mittels vom GRU gelieferten Informationen über Hillary Clinton unterstützt.

Hat das die Welt besser gemacht oder nicht doch Russland genützt?

War Wikileaks allen Ernstes so dumm, Informationen vom russischen Geheimdienst anzunehmen, zu veröffentlichen, und NICHT zu kapieren, dass Russland ihnen die Informationen nicht aus Interesse an Transparenz und Wahrheit gegeben hat? Wie dumm muss man sein, um zu glauben, dass man damit nicht genau das tat, was der Kreml wollte?

B. Iotox

Super. Ein Problem weniger.

Oder wahrscheinlich doch eher ein Problem mehr: Mendax als Speaker auf Qanon- und MAGA-Veranstaltungen… das wird super!

Hugo

@B. Iotox Ich vermute, daß es zur Vereinbarung gehört, us-amerikanischen Boden nie (wieder) zu betreten.

Und mal so allgemein; gäbe es nur sehr wenige menschenverachtende Taten von Angehörigen der US-Streitkräfte im Einsatz, müsste mensch auch nix verheimlichen...