Schuldenbremse und Ukraine-Krieg: Schulden gegen Krieg

Auch dank hoher Staatsschulden haben Großbritannien und die USA die Nazis besiegt. Heute steht die Schuldenbremse dem Kampf gegen die Diktatur im Weg.

Foto: Katja Gendikova

Robert Habeck klingt „ein bisschen nach Churchill“, schreibt der Spiegel. Zu Ostern 2024 hat der Grüne ein Video aufgenommen, in dem er den russischen Angriff auf die Ukraine als Bedrohung der westlichen Freiheit und der europäischen Demokratie einordnet. „Wir sind weit vom Frieden entfernt“, erklärt der Vizekanzler, ein Ende des Kriegs sei nicht in Sicht. Der russische Machthaber Wladimir Putin „will die Welt in Unordnung stürzen. Deshalb sind wir gut beraten, mehr in unser eigene Sicherheit zu investieren.“

Der britische Premierminister Winston Churchill war die eine westliche Führungspersönlichkeit, der es maßgeblich zu verdanken ist, dass Adolf Hitler, der Nationalsozialismus und die deutsche Wehrmacht den Zweiten Weltkrieg verloren haben. Der zweite demokratische Politiker, der mit Churchill verbündet alles in die Waagschale warf, war Franklin D. Roosevelt, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser historische Bezug, den der Spiegel-Autor herstellt, ist nicht übertrieben. Habeck legt ihn in seinem Video selbst nahe, wenn er sagt: „Putins Krieg gegen die Ukraine ist der blutigste, den Europa seit 1945 erlebt hat.“

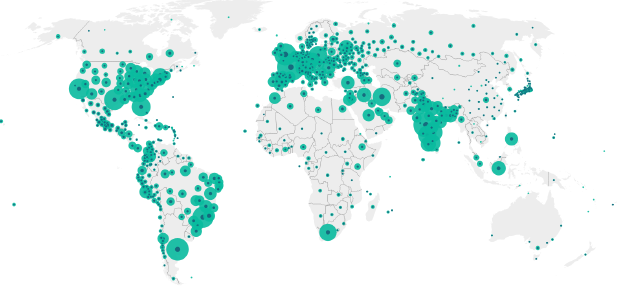

Einen derartigen gedanklichen Bogen über 80 Jahre zu konstruieren, kann man für überdramatisiert halten. Schließlich tobt jetzt kein Weltkrieg. Und doch spricht einiges dafür, dass wir uns in einer globalen, teilweise militärisch geführten Auseinandersetzung zwischen freiheitlichen Demokratien und autoritären Regimen befinden. Russland ist die eine Macht, die ihren neoimperialen Herrschaftsanspruch nicht nur den Nachbarländern aufzuzwingen versucht, sondern auch Konflikte in Afrika schürt.

Durch ähnliche Interessen teilweise mit Moskau verbunden, bedroht die Regierung Chinas den demokratischen Staat Taiwan und strebt gleichzeitig nach weltweiter ökonomischer Vorherrschaft. Zudem erleben manche westlichen Demokratien einen Moment innerer Schwäche: Nicht nur in Frankreich, den USA und Deutschland fordert die extreme Rechte die freiheitliche Lebensweise heraus, teils mit Unterstützung der russischen Regierung.

Diese veränderte Weltlage ist bislang zu wenig im Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit und den Diskussionen der hiesigen Politik angekommen. Besonders in der Finanzpolitik spiegelt sie sich nicht. Wenn Anfang Juli das Bundeskabinett den Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 beschließen sollte, steht dieser unter dem Diktat der Schuldenbremse. Die Regel im Grundgesetz schreibt vor, dass der Bund sich grundsätzlich nur mit 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung pro Jahr neu verschulden darf. Die damit verfügbaren Summen sind jedoch zu gering, um auf die globalen Herausforderungen angemessen zu reagieren.

Pistorius will Geld, Lindner will es nicht geben

Während also der grüne Vizekanzler sagt: „Wir müssen uns schützen, auch vor militärischen Angriffen“, und fordert, Deutschland solle „schutzfähig“ werden, fehlt dem sozialdemokratischen Verteidigungsminister Boris Pistorius Geld. Ob er die 58 Milliarden Euro, die er für kommendes Jahr als Ausgaben im normalen Haushalt angemeldet hat, von FDP-Finanzminister Christian Lindner (FDP) bekommt, ist fraglich. Dieser scheint bisher davon auszugehen, dass 52 Milliarden Euro für die Bundeswehr reichen – und verweist auf das zusätzliche 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen, wobei dieses schon bald aufgezehrt sein dürfte. Wenn aber, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versprochen hat, Deutschland weiterhin das 2-Prozent-Ziel der Nato einhalten will, sind auf Dauer Militärausgaben im Haushalt von rund 80 Milliarden Euro jährlich nötig, nicht gut 52 Milliarden wie im Augenblick.

Bei einem direkten Angriff würde die Schuldenbremse wohl ohnehin keine Rolle mehr spielen

Deshalb rebelliert Pistorius gegen die Schuldenbremse. „Das Grundgesetz will sich selbst verteidigen“, lautet der zentrale Satz des Kurzgutachtens seines Ministeriums von Mitte Mai. Soll heißen: Die Grundrechte der Bürger:innen als Kern der freiheitlichen Ordnung sind nur dann geschützt, wenn sich der Staat im Notfall nach außen verteidigen kann. Deshalb fordert der Verteidigungsminister eine „Ausnahme von Ausgaben für Verteidigung von den Schuldenregeln“. Diese sei nötig, weil die „Möglichkeit von Krieg“ in den Grundgesetzartikeln zur Kreditobergrenze bisher nicht mitgedacht worden sei.

Die Regierungschefs des Vereinigten Königreichs und der USA mussten sich in den 1940er Jahren nicht mit Schuldenbremsen herumschlagen. Winston Churchill und Franklin D. Roosevelt erhöhten die Kreditaufnahme massiv, um gegen Nazideutschland und Japan das Notwendige zu tun. Nach dem Angriff der Japaner auf den US-Marinestützpunkt Pearl Habour im Pazifik 1941 stieg die US-Staatsverschuldung beispielsweise von 58 Milliarden Dollar auf 260 Milliarden Dollar im Jahr 1945. Die Schuldenquote im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung sprang von 50 Prozent auf 115 Prozent. Mit ausreichend Geld konnten die Alliierten ihre Verteidigung, Aufrüstung, die Invasion in der Normandie und schließlich den Sieg über die Diktaturen finanzieren.

Freilich war die Lage damals insofern anders, als Großbritannien und die USA bereits selbst angegriffen worden waren. Das ist Deutschland, Europa und der Nato glücklicherweise bisher erspart geblieben. Bei einem direkten Angriff würde die Schuldenbremse wohl auch keine Rolle mehr spielen. Trotzdem ist der Hinweis auf die hohen, kreditfinanzierten Verteidigungsausgaben während des Zweiten Weltkriegs produktiv. Sie setzten ein, als es zu spät war, als es nicht mehr anders ging.

Heute geht es jedoch darum, einer solchen Eskalation durch höhere Ausgaben vorzubeugen. Die finanzielle Unterstützung der Ukraine und die Investitionen in die bessere Ausstattung der Bundeswehr sollen dazu dienen, den russischen Angriff auf das Nachbarland abzuwehren und die russische Regierung davon abzuhalten, noch einmal einen ähnlichen Versuch an anderer Stelle zu unternehmen. In den Worten des Pistorius-Gutachtens klingt das so: „Das sicherheitspolitisch Notwendige auf die Zukunft gerichtet antizipatorisch zu veranlassen.“ Oder einfach gesagt, die deutsche Armee jetzt zu einer schlagfähigen Truppe zu machen. Das jedoch verhindert heute die Schuldenbremse. Sie verhindert die Verhinderung weiterer Kriege, eigentlich ist sie eine Sicherheitsbremse.

Es dauert Jahre, bis Schulen saniert werden

Nicht nur dabei steht die Kreditobergrenze in ihrer gegenwärtigen Form im Wege. Sie untergräbt auch eine vernünftige Industrie-, Infrastruktur- und Klimapolitik. So verabschieden sich hierzulande gerade zum zweiten Mal die Produzenten von Solarmodulen. Sie sind der chinesischen Billigkonkurrenz, die die meisten Anlagen fertigt, nicht gewachsen. Auch wegen der Schuldenbremse stellt die Bundesregierung keine ausreichende Förderung bereit, um das zu verhindern. Eine strategische Zukunftsbranche wird zunehmend abhängig von dem autoritären Regime in Peking.

Der öffentlichen Infrastruktur fehlen ebenfalls Milliarden Euro. Die Deutsche Bahn AG fährt oft unpünktlich und langsam. Verkehr wird umgeleitet, weil Autobahnbrücken marode sind. Es dauert Jahre, bis Schulen saniert oder gebaut werden, denn auch die Länder leiden unter der Bremse. Diese Missstände tragen nicht selten dazu bei, dass Bürger:innen sich von der etablierten Politik ab- und den Rechtsextremen zuwenden. Wegen der Sparregel im Grundgesetz kommt auch die Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgase nicht so schnell voran, wie sie sollte. Beispielsweise für die sozialverträgliche Energiesanierung von Wohngebäuden fehlen öffentliche Zuschüsse.

Dabei raten zahlreiche Wirtschaftsforscher:innen der deutschen Politik dazu, Geld für öffentliche Investitionen in gewissem Umfang von der Schuldenbremse auszunehmen. Der Internationale Währungsfonds vertritt diese Position ebenso wie der Sachverständigenrat, die sogenannten Wirtschaftsweisen. Das unternehmensnahe Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat ein entsprechendes Gutachten zusammen mit dem gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie veröffentlicht. Und selbst der Bundesverband der Deutschen Industrie kann sich unter bestimmten Bedingungen schuldenfinanzierte Investitionen vorstellen.

Eine zusätzliche Begründung dafür lautet, dass der Zustand der öffentlichen Finanzen Deutschlands ziemlich gut ist – trotz Belastungen wie der Coronapandemie und der gegenwärtigen ökonomischen Stagnation. Die Schuldenquote beträgt 64 Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt – der bei Weitem niedrigste Wert der sieben großen westlichen Wirtschaftsnationen. Deutschland hätte damit einen gewissen Spielraum für eine höhere Kreditaufnahme, ohne seine finanzpolitische Solidität und die Rolle als Stabilitätsanker des Euroraums aufzugeben.

Weder jedoch kann sich gegenwärtig die rot-grün-gelbe Bundesregierung darauf einigen, die Schuldenbremse zu lockern – die FDP lehnt das ab –, noch existiert eine verfassungsändernde Mehrheit dafür im Bundestag. Nach der nächsten Bundestagswahl könnte sich das ändern, wenn eine entsprechende Stimmung in der Union weiter um sich greift. Nützen würde das immer noch, auch weil der Krieg Russlands gegen die Ukraine dann wohl nicht zu Ende ist.

Leser*innenkommentare

Rainer Möller

Was die Staatsverschuldung im 2. Weltkrieg betrifft: Churchil hat sen Land schlicht und einfach ruiniert. Die USA waren keineswegs bloß Schuldner, sondern auch Kreditgeber; und als einziger echter Sieger hatten sie Möglichkeiten,sich schadlos zu halten, z.B. durch den Raub der deutschen Patente. Selbstverständlich könnte auch die deutsche Industrie jetzt vom Ausverkauf der ukrainischen Staatsunternehmen profitieren - aber sind wir wirklich schon so weit, dass wir über spätere Profite aus der jetzigen Staatsverschuldung nachdenken wollen? Insgesamt: Die Politiker, die heute blöd genug sind, um Schulden zu machen, werden morgen mit Sicherhet nicht so schlau sein, aus diesen Schulden wieder rauszukommen.

Kohlrabi

Ich möchte die in Artikel und Kommentarteil gezogenen historischen Parallelen (Zweiter Weltkrieg und Kalter Krieg) mal stark anzweifeln.

Deutschland im Zweiten Weltkrieg war die besonders giftige und mörderische Speerspitze einer faschistischen Bedrohung der europäischen Zivilisation, die vielerorts in Europa ihre Anhänger hatte.

Im Kalten Krieg standen sich zwei fast gleichstarke Lager mit - jeweils auch ideologisch begründetem - Weltmachtanspruch gegenüber. (Zudem sehen wir heute den Kalten Krieg zu sehr durch die Brille seines friedlichen Ausgangs, der aber zweimal sehr in Frage stand.)

Der aktuelle Konflikt ist ein ganz anderer. Russlands Handeln ähnelt dem Agieren der europäischen Mächte im 19. Jh.: Eine bestehende Ordnung opportunistisch auch mit militärischen Mitteln zu den eigenen Gunsten zu verschieben versuchen.

Solche Konflikte sind trotz blutiger Gemetzel (Krimkrieg, Solferino) so lange nicht zu einem großen Krieg eskaliert, wie sie eingehegt wurden und eben nicht zu fortdauender Kriegsstimmung und Hochrüstung führten. 1914 war es dann anders, aber nicht zwangsläufig und von kaum jemandem gewollt. - Mir scheint, wir stehen im Jahr 1913, nicht im Jahr 1938.

sociajizzm

@Kohlrabi Volle Zustimmung.

Kleine Ergänzung:

Nicht nur Russland auch China agiert ähnlich imperialistisch.

Und auch westliche Länder, wie die USA oder Israel nutzen auch im 21 noch Jahrhundert weiterhin militärische Mittel, zum erreichen der eigenen Ziele wie den Zugang zu Rohstoffen, oder territoriale Kontrolle.

Auch in dieser Hinsicht gleicht die Situation eher 1913 als 1938.

Kartöfellchen

@Kohlrabi Dazu: ich denke auch, wir stehen eher 1914. Das Buch "Die Schlafwandler" liest sich wie heute:

- Die Idee, dass "der Andere" einem nur Böses will auf allen Seiten

- Die Idee, man müsse mal so richtig deutlich sprechen und harte Kante zeigen.

Damals wie heute.

Luftfahrer

Schon jetzt kostet die Bundesschuld uns jährlich über 30 Mrd €. Wenn weiter Schulden aufgenommen werden, werden uns diese noch mehr kosten. Und das "Rauswachsen" aus Schulden funktioniert nur bei stark wachsender Wirtschaft.

Schulden kann man machen, es braucht aber einen Plan, wie man sie wieder zurückbezahlt.

sociajizzm

@Luftfahrer Sie irren.

1€ Investitionen in Bildung gibt in entwickelten Industrienationen laut Forschung rund 1,7€ Mehrwert.

Natürlich braucht es einen Sinnvollen Plan für welche Zwecke alles Geld gebraucht wird, aber der gesamte Investitionsbedarf bis 2050+ dürfte die eine oder andere Billion sein.

Das größte Problem ist der Fachkräftemangel, der ist mittel bis Langfristig sehr viel teurer als die 30Milliarden.

Das gleiche gilt für die Marode Infrastruktur, 100Milliarden waren es glaub nur bei den Brücken.

Wie auch bei einem privaten Haus gilt, lieber ein Kredit um das Dach zu reparieren, als es in die Bude regnen zu lassen... Der Schaden wird jede Zinslast übersteigen.

Das gilt umso mehr für Staaten, die deutlich bessere Konditionen bei Krediten haben.

Bei Staaten führt zu starke Austerkräftepolitik anders als bei privaten Haushalten zur Abnahme der Zahlungsfähigkeit.

Luftfahrer

@sociajizzm Dass wir einen riesigen Investitionsstau haben bezweifle ich nicht. Es muss nur bedacht werden, dass Schulden eben nicht umsonst sind, sondern die Kosten in die Zukunft verlagern und manchen Staat schon in die Insolvenz getrieben haben. Und im deutschen Fall bringt alles Geld nichts, weil sie von der aufgeblasenen Bürokratie aufgefressen werden.

Carsten S.

Fassen wir zusammen:

Wenn der Staat ganz viele Schulden macht, wird alles gut.

Griechenland oder Argentinien sehen das aus heutiger Sicht vermutlich anders.

sociajizzm

@Carsten S. Es kommt halt immer darauf an für was Schulden gemacht werden.

Ich weiß sie meinen es Ironisch aber ein Staat muss tatsächlich Schulden machen.

Das mag verrückt klingen, aber Staaten sind eben keine Privathaushalte.

Das bedeutet nicht das neue Schulden immer gut sind für einen Staat, wie Ihre Beispiele eindrücklich zeigen.

Nur sind die Schulden an und für sich nicht das eigentliche Problem, siehe Japan oder USA.

Das abschreckendste Gegenargument gegen Ihre These ist GB.

Das Land war schon vor dem Brexit am Boden (einer der wichtigsten Gründe für das Ergebnis der Abstimmung). Grund waren und sind Jahrzehnte von Sparmaßnahmen und Privatisierungen.

In GB warten Sie mal eben im Notfall eine Stunde für den Krankenwagen (im Durchschnitt) und dann nochmal zusätzlich weitere Stunden im Krankenhaus! Es erfrieren Menschen in den eigenen 4 Wänden im 21 Jahrhundert in GB!

Carsten S.

@sociajizzm Genau, es kommt darauf an, wofür der Staat Schulden macht.

Ich habe bei der derzeitigen Debatte eher das Gefühl, dass Schuldenmachen zum Selbstzweck wird, damit am Ende alles gut ist und alle glücklich sind. Prioritäten sind für mich nicht erkennbar.

Am Ende ist der Schotter weg, der Staat zahlt sich für Zinsen dumm und dämlich - es glaubt doch nicht ernsthaft jemand, dass die Wohlhabenden dafür gerade stehen?! Abgeschöpft wird bei der Masse une bei der Mittelschicht.

Gestaltungsspielräume? Perspektiven? Zukunft? - Fehlanzeige.

Michas World

@Carsten S. Ja, exakt. Und ich bin auch erstaunt über jene Jugend, die bei anderen Themen gern darauf verweist, dass wir Ihre Zukunft zerstören, in Bezug auf Ihre finanzielle Zukunft gar nicht zerstörerisch genug sein kann. Schon jetzt erreichen die Zinszahlungen im Bundeshaushalt eine Größenordnung die gestalterische Spielräume massiv einschränkt.

Kohlrabi

Es gibt gewiss viele gute Gründe dafür, die Schuldenbremse auf dem Müllhaufen der Wirtschaftsgeschichte zu entsorgen. Einige davon sind im zweiten Teil des Artikels genannt.

Irgendein Gutes hat die Schuldenbremse überhaupt nur dann, wenn sie tatsächlich auch zu einer Aufrüstungsbremse wird und wenn künftige Regierungen deshalb ein Interesse an Frieden und Entspannung haben müssen.

schnarchnase

@Kohlrabi Frieden und Entspannung waren im kalten Krieg nur durch Abschreckung möglich. Putin hat nur noch keine Kapazitäten sich mit dem Baltikum zu beschäftigen weil er dank den Ukrainern die ihn ua mit westlichen Waffen dort derzeit aufhalten.

Kurt Kraus

Endlich sagt es mal jemand. 1938 war der Weltkrieg auch noch kein Weltkrieg. Deshalb hat Hitler ja weitergemacht. Die Annahme, dass wer in der Tschechoslowakei zuguckt, auch in Polen zuguckt, war ja auch nicht so weit hergeholt. Chamberlain hatte das Münchner Abkommen, Merkel hatte das Minsker Abkommen. Das Ergebnis ist bekannt.

Lindenberg

Hitler ist mittels westlicher Kredite todgerüstet worden, die Sowjetunion auch, aber aufgrund der enormen Einkommen aus Gas und Öl ist das mit dem jetzigen Russland kaum möglich. Auch weil China kräftig mithilft. Ukraine nicht Mitglied der Nato ist. Ein Abnutzungskrieg ist die Folge, den die Ukraine kaum gewinnen kann.

Es sei denn der Westen stiege wie Russland sofort auf eine Kriegswirtschaft um, um die Ukraine zu unterstützen. Doch das geschieht nicht einmal im Ansatz.

All macht eine Verhandlungslösung wahrscheinlich. Besser so früh wie möglich, damit das Leben Tausender junger Männer und Frauen auf beiden Seiten gerettet werden kann. Nicht zu vergessen, Deutschland finanziert nicht nur den Krieg in der Ukraine, sondern auch den ukrainischen Staatshaushalt und Geflüchtete. Die Ukraine verschuldet sich zudem für diesen Krieg immer mehr, wird diese Kredite niemals zurückzahlen können, weshalb der Westen irgendwann finanziell einspringen muss. Schulden gegen Krieg ist deshalb nach mehr als zwei Jahren Krieg die falsche Lösung, so lange nicht gesagt wird, wie lange der Krieg noch finanziert werden soll.

Carsten S.

@Lindenberg Es gab schon so viele Verhandlungslösung ein mit Moskau - Budapest, Minsk. Hat's was gebracht?

Alexander Schulz

@Carsten S. Immerhin hatten diese Verhandlungen über 20 Jahre einen richtigen Krieg verhindert. Also ja! Und es gibt nicht wenige Beobachter, die die Meinung vertreten, dass es mit Merkel nicht zu diesem Krieg gekommen wäre.

Kurt Kraus

@Lindenberg Die Russen rüsten gegen die Ukraine an. Das hätten Sie wohl gerne. Die Russen rüsten gegen den Westen an. Das können Sie nur dann gewinnen, wenn Friedenstauben wie Sie den Westen dazu bringen, die Ukraine im Stich zu lassen. Putin lässt jetzt schon den Panzertyp entmotten, mit dem der Prager Frühling niedergewalzt wird. Seine Artillerie ist 2026 durch, die Rohre sind aus Spezialstahl und lassen sich nicht einfach ersetzen oder in China kaufen. Demnächst kommen die F-16. Abnutzung? Hat im ersten Weltkrieg auch geklappt. Der erste Weltkrieg hat vier Jahre gedauert, dieser hier gerade mal zwei.

Alexander Schulz

@Kurt Kraus Natürlich könnten beide Seiten noch den Krieg lange fortführen. Die Frage ist nur was sie sich davon versprechen. Sie glauben doch nicht ernsthaft daran, dass Russland den Westen angreift?

Luftfahrer

@Alexander Schulz Einen russischen Überfall auf den Westen würde ich nach dem Überfall auf die Ukraine definitiv nicht mehr ausschließen. Zumindest das Baltikum ist sehr gefährdet, wenn Putin die NATO als Papiertiger einstuft.

FancyBeard

@Lindenberg Der Westen müsste hier gar nichts auf Kriegswirtschaft umstellen, die hätte man im kalten Krieg auch nicht und die Soviets trotzdem tot gerüstet. Es würde schon reichen, wenn die BIP-Steigerungen auf 2% ausschließlich für Waffen an die Ukraine bezahlt werden würde.

Caba

Nein, Großbritannien war - im Gegensatz zu den USA - nicht selbst angegriffen worden. Das Kriegsziel Hitlers war Russland, alles andere außen herum war für ihn lediglich eine lästige Verschwendung von Ressourcen und Zeit.

Großbritannien wollte vor allem den Status Quo fixieren um das eigene, schon im Niedergang befindliche Imperium zu retten, dafür hat man sich verschuldet. Und es war diese Schuldenlast, die Großbritannien nach dem Krieg auf das Niveau eines Schwellenlandes hat zurückfallen lassen und die die endgültige Auflösung des Empire bewirkt hat.

O.F.

@Caba Großbritannien wurde 1940/41 massiv aus der Luft angegriffen, zunächst um eine Invasion vorzubereiten, später um Friedensverhandlungen zu erzwingen.

Caba

@O.F. @O.F. Das war der recht einfältige Versuch Hitlers, die Situation im Westen per Blitzkrieg bzw. -sieg zu bereinigen, 9 Monate nachdem GB dem DR den Krieg erklärt hatte. GB war nicht das Ziel Hitlers, so wenig wie die englischen Besitztümer in Nordafrika. England wollte den Krieg um Hitler in die Schranken zu weisen und ihm im Osten nicht freie Hand zu lassen. Zur Finanzierung hat man sich v.a. bei den USA verschuldet, in der Hoffnung, die Rückzahlung der Schulden würde wie nach dem ersten Krieg irgendwie im Sande verlaufen. Nachdem die USA dies aber nicht erneut hingenommen haben, war GB ruiniert.

O.F.

@Caba Ich habe mich auf Ihre Aussage bezogen, das UK wäre nicht angegriffen wurden - was objektiv falsch ist (und die Umschreibung der Luftangriffe als "einfältiger Versuch" ist auch nicht ganz glücklich). Übrigens hat Deutschland anfangs durchaus eine Eroberung geplant - das UK war also ein Ziel Hitlers, wenngleich kein prioritäres.

Caba

@O.F. Wir zählen Korinthen :-) Jedenfalls, GB hätte nach meiner Sicht sich nicht zwingend am 2. Krieg beteiligen müssen, sie wollten es und haben sich dafür verschuldet. Bezogen auf Hier und Jetzt: Ich halte es für absolut falsch, die deutsche Schuldenbremse zur Finanzierung dieses unglückseligen Kriegs der Ukraine zu lockern, wie von Hannes Koch und begründe meine Meinung gerade mit dem Blick auf die jüngere Geschichte GBs.

Sam Spade

@Caba Richtig. Das Gegenstück dazu sind die USA die im Zuge des "New Deal" und als Reaktion auf Hitlers Expansion ein gewaltiges Rüstungsprogramm starteten und es über Staatsanleihen, vor allem aber über Schulden finanzierten. Hat sich ausgezahlt, nach dem Krieg entwickelten sich die USA zur unangefochtenen globalen Wirtschaftsmacht und haben diesen Status bis heute bewahrt.

elma

Wie wäre denn eine wirklich echte Besteuerung der Reichen und super Reichen.. ?

Carsten S.

@elma Wie wollen Sie im Ausland Steuern eintreiben?

sociajizzm

@Carsten S. Globale mindest Steuer auf Gewinne von Unternehmen.

Einfach bei den Verhandlungen den Steuerparadiesen Ausgleichszahlungen anbieten und sonst mit Militär drohen und fertig.

Das nationale US Steuersystem auf die ganze Welt ausweiten, Gewinne werden versteuert wo diese erwirtschaftet werden.

Da gibt es eventuell sogar Bewegung.

Weil da geht es um Billionen von Steuern weltweit die jetzt der Gesellschaft im Kampf gegen globale Krisen fehlen.

Bussard

@elma Richtig! Zwar bin ich nicht per se gegen die Flexibilisierung der Schuldenbremse, aber Schulden müssen mit Zinsen zurückgezahlt werden, das sollte jedem klar sein. In unserer Gesellschaft sind aber solch immense Reichtümer bei Reichen und Superreichen vorhanden, dass mit einer entsprechenden Besteuerung hier sämtliche fiskaliache Probleme lösbar wären - wenn Politik sich denn trauen würde und die Bürgerlichen und die Arbeiter in diesem Land nicht so dämlich wären, sich zu Komplizen der wirklich Wohlhabenden und Reichen zu machen.

Alexander Schulz

Vergleiche zum zweiten Weltkrieg sind fragwürdig und relatvieren auch die Verbrechen des zweiten Weltkrieges.

Ich möchte darin erinnern, dass die Nazis beim Massaker in Babyn Jar

mehr Juden töteten als in über 2 Jahren Zivilisten

im russischen Angriffskrieg gestorben sind.

de.statista.com/st...rch-ukraine-krieg/

de.m.wikipedia.org..._Jar&diffonly=true

Die Gefahr eines russischen Angriffskrieges auf die EU wird überschätzt (auch die Archivleseverse Baltikum).

Russland ist auf Jahre geschwächt und das Putin nochmal ein ähnliches "Abenteuer" wagen wird ist unwahrscheinlich.

Wenn Schulden aufgenommen werden sollen, dann lieber um den Welthunger abzuschaffen anstatt für noch mehr Waffen bei einem Krieg bei dem das wahrscheinliche Ergebnis sowieso schon fest steht (Abkommen a la Minsk III).

Kurt Kraus

@Alexander Schulz Der Nazikindpazifismus mal wieder. Wir dürfen den Ukrainern nicht helfen, weil unsere Großväter so viele von ihnen umgebracht haben (deutlich mehr als Russen übrigens).

1. Es ist unverschämt, die Forderung nach Privilegien (sich drücken in der Nato) mit Verbrechen der Vorfahren zu begründen.

2. Um die Nazis loszuwerden, war die größte militärische Anstrengung der Menschheitsgeschichte nötig. Daraus den Schluss zu ziehen, dass man Militär nicht mehr braucht, kriegen nur Ostermarschierer fertig.

3. Es ist eine bodenlose Frechheit, wenn die Nachfahren der Täter den Nachfahren der Opfer erklären wollen, welche Folgerungen aus der Tat zu ziehen sind.

Alexander Schulz

@Kurt Kraus Haben Sie sich überhaupt mit meinem Beitrag beschäftigt? Vielleicht sollten Sie sich auch nochmal genauer mit dem zweiten Weltkrieg beschäftigen.

Axel Schäfer

Ich glaube Roosevelt und Churchill haben ihren Finanzministern gesagt was sie zu tun haben und nicht gefragt und bestimmt hätte man solche Kasper wie die FDP keinen Finanzminister stellen lassen, mit denen kann man weder einen Blumentopf, geschweige denn einen Krieg gewinnen.

Gerald Müller

der 2. WK hat den Aufstieg der USA zur Weltmacht bewirkt. Beim britischen Empire dagegen, als größter Schuldner, hat der Krieg den totalen Niedergang verursacht. daran sollte man auch mal denken. Und. die USA hat zwar Schulden gemacht aber das Geld nicht verschenkt sondern verliehen (Lend-and-Lease Act). Hinzu kommt, dass die Alliierten aufgrund der Kräfteverhältnisse und mit der Sowjetunion als Verbündetem einen Sieg als sehr wahrscheinlich ansehen konnten, auch 1940 schon. Nach dem Sieg mussten die anderen zahlen. auch GB, was den Niedergang beschleunigt hat.

Und heute? wir verschenken das Geld an die UA, einen Staat der im corruption index auf Platz 120 steht, ohne Transparenz was damit gemacht wird. Wir haben keine Vorstellung davoin wann oder wie der krieg enden soll. Die Kriegsziele der UA sind hoffnungslos unrealistisch, aber wir haben bisher noch keine realistischen Ziele definieren können. Alles läuft irgendwie weiter. Das erinnert mich an den Herzog von Alba der während der Belagerung Dünkirchens sagte dass der Krieg ein Fass ohne Boden ist in dem Gold und Blut verschwinden ohne eine Spur zu hinterlassen.

Chris McZott

@Gerald Müller Schauen Sie sich mal die Kriegsziele und Absichtserklärungen Moskaus an (Ultimatum an die NATO/USA Ende 2021).

Diese bedrohen nicht nur die Ukraine sondern auch die Sicherheit und Souveränität weiterer europäischer Staaten.

Jeder an der Ukraine gesparte Euro wird uns doppelt so teuer zu stehen bekommen...und zwar nicht nur wegen der weiteren Millionen Flüchtlinge bei einem russischen Sieg.

Gerald Müller

@Chris McZott Die Frage ist doch, nicht was nach einem russischen Sieg passiert, sondern was wir erreichen wollen. Und wann, und zu welchen Kosten. So wie es jetzt aussieht, geht wes weiter bis entweder die UA keine Soldaten oder Deutschland und die USA kein Geld mehr haben. Dann sind wir deutlich ärmer, und auch noch schlechter dran als vorher. Und das geld ist weg und ich nehem an dass Selenski und seine Kumpels nicht ärmer aus der ganzen Geschichte hervorgehen werden..

Alexander Schulz

@Chris McZott Putin ist skrupelos, auch wenn hier viele versuchen einen Angriff auf die Nato herbeizureden spricht wenig dafür. Es wird keinen russischen Sieg geben, sondern eine Art Patt. Flüchtlinge wird es sowieso in den nächsten Jahren geben, unabhängig vom Ausgang des Krieges. Die Ukraine wird vermutlich das neue Armenhaus Europas. Eine Einstimmigkeit für Aufnahme in EU wird es vermutlich nicht geben. Und auch die Kosten für einen Wiederaufbau sind vielen europäischen Ländern zu hoch.

Martin Rees

Vergleiche hinken oft.

Bei Schulden ist es nämlich ganz und gar nicht egal, wer sie macht. "Leitwährung" ist beispielsweise kein Zauberwort, sondern Realität.

/

taz.de/Debatte-Finanzkasino/!5490660/

O.F.

"Dieser historische Bezug, den der Spiegel-Autor herstellt, ist nicht übertrieben."

Der Bezug ist nicht nur übertrieben und gefährlich nah an einer Relativierung des NS (dessen Kriegsführung nicht nur in viel größeren Maßstäben gedacht hat, sondern auch die massenhafte Vernichtung als „rassisch minderwertig“ angesehener Menschen zum Ziel hatte), sondern ist auch gefährlich, weil er genau die maximalistische Denkweise verfestigt, in der sich auch liberale Kreise zur Zeit allzu gut gefallen: wenn Putin (oder Hamas, oder Iran, oder China, oder wer auch immer der jeweilige Feind ist) zum zweiten Hitler erklärt wird, gibt es keinen Spielraum mehr für Kompromisse und Verhandlungen – mit Hitler kann man sich nicht arrangieren. Dass solche Analogien historisch schief sind, könnte man wissen; dass das damit einhergehende Schwarz/Weiß-Denken auch ganz konkret zu katastrophalen Eskalationen führt, kann man den täglichen Nachrichten entnehmen. Es wäre daher sogar in unserem eigenen Interesse, auf NS-Projektionen zu verzichten und es wieder mit einer nüchternen Analyse von Konfliktursachen und Interessen zu wagen, die alle Seiten gleichermaßen in den Blick nimmt.

Kurt Kraus

@O.F. Sie wollen sich mit Putin arrangieren, weil er ja nicht so schlimm ist wie Hitler. Die Ukraine will das nicht, ich will das nicht, und es ist unverschämt, dass Sie das besser wissen wollen als die Ukrainer. Das Hufeisen mal wieder. Der Unterschied von KZ und Gulag ist groß, aber nicht so groß, dass er eine unterschiedliche Behandlung von Nazis und Kommunisten rechtfertigt. Dass die Russen immer schon Imperialisten waren und die internationalistische Tünche die Russifizierung in der Sowjetzunion kaum kaschiert hat, macht die Sache nicht besser.

O.F.

@Kurt Kraus Hier bringen Sie einiges durcheinander (Putin z.B. ist vieles, aber kein Kommunist) und werden auch unnötig persönlich. Vor allem aber weichen Sie dem Punkt aus, nämlich dem Unvermögen zum Realismus: was die Ukraine oder der Westen möchten, ist eine Sache, was möglich ist, ohne einen direkten Krieg mit einer Atommacht zu riskieren, eine ganz andere. Aber genau das sind Fragen, die man sich nicht mehr stellen kann, wenn man sich stets im Schicksalskampf gegen einen neuen Hitler wähnt.

Alexander Schulz

@Kurt Kraus Kritik und Verurteilungen bzg Russland sind wichtig!

Jedoch sollten Sie nicht zur Relativierungen der Naziverbrechen führen. Wie bereits oben beschrieben töteten die Nazis in 2 Tagen mehr Juden in der Ukraine als die Russen Zivilisten in über 2 Jahren. Vielleicht sollte Sie das nachdenklich stimmen und Sie dazu anregen sich genauer mit der deutschen Geschichte auseinderzusetzen.