Umgang mit Hitler-Attentätern: Sie haben es gewusst

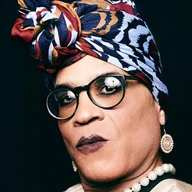

80 Jahre nach dem Attentat dekonstruiert die Historikerin Ruth Hoffmann in ihrem Buch die Instrumentalisierung von Stauffenberg und seinen Mitstreitern.

Alljährlich findet im Berliner Bendlerblock eine Gedenkfeier statt, um an die Männer zu erinnern, die dort in der Nacht des 20. Juli 1944 als Widerstandskämpfer erschossen wurden, darunter General Friedrich Olbricht und Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Hinter den Offizieren, die Hitler stürzen wollten, so die Autorin Ruth Hoffmann, stand ein breites Bündnis aus Militärs und Zivilisten.

Die Hamburger Historikerin Ruth Hoffmann versucht den Mythos „Stauffenberg-Attentat“ zu dekonstruieren. Dies gelingt ihr in einer anschaulich geschriebenen Darstellung vorzüglich. Dabei geht es ihr nicht um das Attentat selbst, auch andere Widerstandsgruppen wie die Weiße Rose oder die sogenannte Rote Kapelle erwähnt sie nur am Rande. Sie beschreibt stattdessen detailliert, wie der 20. Juli nach dem Krieg „verklärt und politisch instrumentalisiert“ wurde.

Nach 1945 vergingen zunächst viele Jahre, bis die Verschwörer als Widerstandskämpfer überhaupt anerkannt und geehrt wurden, weil der 20. Juli „immer ein schwieriges Datum und ein Stachel im Fleisch deutscher Selbstgewissheit war – weil er das Märchen vom verführten Volk entlarvte, das von nichts gewusst habe“.

Mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Nationalsozialismus erschienen die Widerständler, allen voran Graf Stauffenberg, in einem hellen Licht, sie verkörperten nunmehr das „andere Deutschland“, ihr Handeln galt als „Aufstand des Gewissens“. Dabei waren viele Militärs, auch Stauffenberg, zunächst überzeugte Nationalsozialisten gewesen.

Mitläufer in Amt und Würden

Während Ruth Hoffmann den Umgang der Ostdeutschen mit dem nationalsozialistischen Erbe nur am Rande erwähnt, beleuchtet sie ausführlich die Entwicklung im Westen, wo der Widerstand von Kommunisten und Sozialisten, Gewerkschaftern und Deserteuren missachtet und diffamiert wurde. Zugleich kamen Träger und Mitläufer des NS-Regimes wieder in Amt und Würden.

Ruth Hoffmann: „Das deutsche Alibi“. Goldmann Verlag, München 2024, 400 Seiten, 24 Euro

Ein Fall unter vielen: „Marion Freisler bekam ihre Rente schon seit 1955 – die der Witwe eines Staatssekretärs wohlgemerkt, denn als solcher war ihr Mann im Reichsjustizministerium tätig gewesen, bevor er Präsident des Volksgerichtshofes wurde. Ab 1974 konnte sie sich über eine deutliche Rentenerhöhung als ‚Schadensausgleich‘ freuen, die ihr das Versorgungsamt mit dem Argument gewährte, ihr Mann hätte nach dem Krieg in der Privatwirtschaft Karriere machen können.“

Überlebende NS-Opfer mussten dagegen jahrelang um Renten und Entschädigung kämpfen, zum Teil vergeblich. Ein weiteres Beispiel, das Ruth Hoffmann in ihrer lesenswerten Darstellung anführt: Im Berliner Bendlerblock, dem Sitz der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, dort, wo unter anderen Stauffenberg erschossen wurde, steht seit 1953 die überlebensgroße Bronzestatue eines an den Händen gefesselten nackten Mannes, ein Werk des Künstlers Richard Scheibe.

Nach 1933 war er regelmäßig auf NS-Kunstausstellungen präsent, Hitler und Goebbels kauften seine Werke, der Propagandaminister setzte ihn auf die Liste der sogenannten gottbegnadeten Künstler, aber bereits 1953 erhielt er das Große Bundesverdienstkreuz. Eine deutsche Karriere.

Breites Bündnis

In ihrem Buch verweist Ruth Hoffmann gegen Ende auf einen Aspekt, der ihr bedeutsam erscheint: Im Kampf gegen das NS-Regime strebten die Verschwörer des 20. Juli ein breites Bündnis an. Menschen mit sehr unterschiedlichen Einstellungen – Konservative und Kommunisten, Militärs und Pazifisten, Christen und Gewerkschafter – stellten für ein gemeinsames Ziel ihre Differenzen zurück.

Die Bereitschaft zu Toleranz und Kompromiss, so Hoffmanns Fazit, könnte angesichts zunehmender rechtsextremer Tendenzen ein Beispiel für heute sein.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

meistkommentiert

CSD-Absage der Bundestagsverwaltung

Klöckner macht Kulturkampf

Konservative Politik

Arbeit für die Aufräumer

Demo gegen Krieg in Gaza und Iran

Faschismus befreit nicht vom Faschismus

Krieg in der Ukraine

„Das ist nichts anderes als Völkermord“

Trumps Abwesenheit bei G7

Knallharte Gesten der Macht

Queere Sichtbarkeit

Bundestagsgruppe darf nicht zum CSD