Symposium über Antideutsche: Im Schwitzkasten der Ideologien

Unsere Autorin fragt sich schon lange, was antideutsch ist. Eine Veranstaltung in Berlin verspricht Antworten. Kann das gut gehen?

Ist das ein Fiebertraum? Das werden sich manche bei der Podiumsdiskussion gefragt haben, die Anfang August an der Humboldt-Universität zu Berlin stattgefunden hat. Das Thema: Antideutsche. Vor der Veranstaltung hatte ich große Hoffnungen. Endlich die Antwort auf eine politische Frage zu finden, die ich mir gestellt habe. Ich bin links, ich mache Witze über Deutsche, ich verteidige manchmal Israel. Bin ich deshalb antideutsch?

Der Titel, eine Enttäuschung: „Was waren die Antideutschen?“ Wie bitte? Die Strömung soll schon tot sein, bevor ich sie verstanden habe. Da auch die Linke öfter für tot erklärt wurde, als sie sterben kann, wollte ich dem Event eine Chance geben. Schließlich wird ja antideutsch bzw. Anti-D immer noch verwendet, meist beleidigend gemeint oder gar als Feindbild: Bei der International Queer Pride wurden dieses Jahr Antideutsche explizit ausgeladen.

Eingeladen wurden „die Antideutschen“ am 2. August von der Platypus Affiliated Society, um „auf die Bewegung zurückzublicken“. Platypus ist eine Organisation, die mithilfe von Lesekreisen aufzeigen will, was Marxismus mal war.

Meine besser gebildeten Freunde waren etwas aufgeregt wegen der Gäste: Das Urgestein der Anti-Deutschen, Justus Wertmüller, wurde auf das Podium eingeladen („Den wollte ich schon immer mal sehen“) sowie Detlef zum Winkel („einfach wholesome Linksliberaler“). Außerdem Jan (ohne Nachname) von Platypus und Jan (ebenfalls ohne Nachname) von der Gesellschaft für kritische Bildung.

250 Menschen schienen die Aufregung zu teilen, der Hörsaal war trotz circa 35 Grad Innentemperatur brechend voll. Die Holzbänke quietschen, die feucht-fiebrige Hitze sorgt schon zu Beginn für einen unangenehmen Schweißgeruch.

Nur Männer

Ich bereue deshalb meine Entscheidung. Ich bleibe, wegen der amüsierenden Kommentare des stabilen älteren Pärchens hinter mir. „Was, nur Männer?!“, sagt der Mann empört zu der Frau. „Das trauen sich nur noch die Antideutschen heutzutage.“ Ein Blick durch den Saal verrät: Viele sind jung, männlich, intellektuell gebildet.

Ich habe noch nie so viele Polohemden mit Fred-Perry-Logo auf einmal gesehen. Nun aber zum Inhalt: Der Moderator forderte die Teilnehmer auf, über politische Wendepunkte in den letzten zwei Jahrzehnten zu sprechen, die den Begriff antideutsch geprägt haben. Ein paar Mal macht es Klick, bei den Ausführungen von Detlef zum Winkel. Antideutsch sein bedeutete die Abneigung und Abgrenzung der Nationalbewegung zur Wiedervereinigung 1989/90.

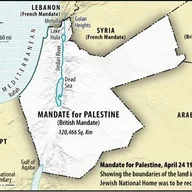

Dann erwähnt er einen Punkt, der das Bezugsmerkmal der Antideutschen zu sein scheint: bedingungslose Solidarität mit Israel. Wie kam es historisch dazu? Eine Wurzel der antideutschen Positionen, so zum Winkel, liege im Entsetzen über irakische Luftangriffe auf Israel im Golfkrieg 1991, der die linksextremistische Friedensbewegung mit Gleichgültigkeit zugesehen habe.

Es sei daraus eine linke Position entstanden, die sich israelsolidarisch und strikt antifaschistisch aufgestellt hätte. Einer der spannendsten Punkte des Abends, über den ich gern mehr gelernt hätte. (Auch als Argumentationsgrundlage, wenn es mal wieder wie so oft heute bei einem lockeren Kneipenabend um die Israelfrage geht.) Auch 2,5 Stunden hitziges Podium haben mir zum Verständnis nicht ausgereicht.

Der Star des Abends war Wertmüller, Anti-D seit der ersten Stunde, Redakteur bei der Berliner Zeitschrift Bahamas – einst ein wichtiges Organ der Antideutschen, heute ein Nischenblatt, das sich von linken Positionen immer mehr entfernt. In der aktuellen Ausgabe wird etwa die Ramadanbeleuchtung in Frankfurt am Main als Handreichung zur Islamisierung gesehen. Die Zeitschrift gefällt sogar dem Rechtsextremisten Martin Sellner.

Wertmüller spricht schnell, mit der Stimme eines Sportkommentators aus den 50ern. Es folgen Anschuldigungen gegen alles, was irgendwie links ist. Die „Queeren“ seien alle propalästinensisch, die deutsche Linke würde sich den „zweiten Holocaust gar sinnlich“ herbeiwünschen, sie seien außerdem für das Regime in der UdSSR verantwortlich.

Plötzliche Unruhe im Saal

Bei all dem Durcheinander mögen die Zuhörenden fast vergessen, dass er die Frage „Was waren die Antideutschen?“ überhaupt nicht angeschnitten hat. Es ist still im Saal, wenn Wertmüller redet. Teils, weil niemand die Shitshow verpassen will, aber auch, weil sich Wertmüller-Fanboys im Publikum befinden.

Jan von Platypus ist differenzierter und versucht, die Aussagen von Wertmüller einzuordnen, will aufzeigen, wo Anti-Ds an der Linken erfolgreich Kritik geübt haben. Die beiden Jans zitieren ein Stück eines anderen Jans, nämlich Jan Gerbers „Die Antideutschen – ein Nachruf“, der dieses Jahr in der Bahamas erschienen ist. Mentale Notiz: Das sollte ich auch mal lesen. Zum Winkel weist auf Erfolge der Antideutschen hin, etwa dass es so viele heute schaffen, gemeinsam gegen die AfD aufzustehen.

Im Saal kommt Unruhe auf, nicht aber wegen des Gesagten, sondern weil draußen ein palästinasolidarischer Autokorso die Veranstaltung stört. Wegen des Huplärms müssen die Fenster geschlossen werden und die Luftfeuchtigkeit katapultiert einen auf die Bahamas.

Theatralischer Abgang

Als Jan von Platypus sagt, dass sich Linke nicht „plump auf die Seite einer Regierung schlagen“ dürfe, tritt Wertmüller – von Zwischenrufen begleitet – theatralisch vor das Pult: Von Jan will er wissen: „Auf die israelische – ja oder nein?“ Als Jan mit „Nein“ antwortet, stürmt Wertmüller mit den Worten „Yallah Intifada, ich gehe“ aus dem Hörsaal.

Im Schlepptau hat er rund 30 jüngere Wertmüllers aus dem Publikum, die Fred-Perry-Cap-und-Polohemden-Fraktion. Sein Abgang wirkt inszeniert, gerade passend nach dem Propalästinakorso vor der Tür und gerade rechtzeitig vor möglicher Kritik aus dem Publikum an seinen Darstellungen. Vielleicht, denke ich, ist das schon die Offenbarung, die ich mir vom Panel erhofft habe.

Obwohl auf dem Podium nur Menschen sitzen, die sich mit der antideutschen Strömung identifizieren oder sie durchdringen wollen, kann Wertmüller eine Diskussion offenbar nicht aushalten. Schade.

Nach seinem Abgang erfrischt sich die Luft etwas und es gibt eine Fragerunde. Es geht um Erfolge und die Zukunft der Anti-Ds. Zum Winkel rät zur Unterstützung von Omas gegen rechts. Viele junge Menschen stellen kluge Fragen.

Wenn man sich die so anhört, dann gibt es noch Hoffnung für eine Linke, die sich konsequent gegen Antisemitismus und Nationalismus positioniert. Ob sie sich nun antideutsch nennt oder nicht, ist mir eigentlich egal. So lang mir niemand erklären kann, woran die Anti-Ds gestorben sein sollen, erkläre ich sie noch nicht für tot.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

meistkommentiert

Die Linke und die Zukunft

Nach spektaktulärem Comeback

Stand der Koalitionsverhandlungen

Bitterer Vorgeschmack

Illegales Autorennen in Ludwigsburg

Männer mit Mercedes im Kopf

Ricarda Lang über Strategie der Grünen

„Die Schuldenlast tragen die Falschen“

Sudans Armee erobert Hauptstadt zurück

„Khartum ist frei“, ruft der Präsident

Neuer Roman von Jakob Hein

Kein Diktatürchen