Das Ende des liberalen Paradigmas: Die möglichst laute Feinderklärung

Die Ereignisse beim ESC zeigen, dass wir in einem rechten Zeitalter leben: Das Politische wird wieder durch Freund-Feind-Unterscheidung hergestellt.

E s war Olaf Scholz, der das Wort von der Zeitenwende in Umlauf gebracht hat. So treffend der Ausdruck auch ist – was bedeutet er tatsächlich: Was wendet sich wohin? Und wie weit geht das?

Die Bilder des jüngsten Eurovision Song Contest (ESC) mit all seinen Begleiterscheinungen liefern möglicherweise einen ersten Hinweis.

Man mag zum ESC stehen, wie man mag. Man kann die Musik grauenhaft finden – eine einzige Kitschorgie gepaart mit billigen Effekten, die einer kollektiven Überemotionalisierung Vorschub leisten. Aber etwas können ihm selbst die schärfsten Kritiker nicht absprechen: Er hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer massentauglichen Form für manch „progressiven“ Inhalt entwickelt. Man könnte auch sagen: Die Kulturindustrie hat mit den gesellschaftlichen Veränderungen Schritt gehalten. Oder: Sie trippelt ihnen nach.

So ist das Nationale schon seit den Anfängen des ESC entschärft worden. In diesem Wettbewerb sind Nationen so etwas wie Mannschaften, Spielgruppen. Auch die neue Vielfalt, die Pluralisierung fand sich hier wieder. Und in letzter Zeit hat sogar das, was in der Kunst eine lange Geschichte hat – die Auflösung von festen, vorgegebenen Identitäten –, hier Eingang gefunden. Spätestens seit dem Sieg von Conchita Wurst.

Es ist Krieg

Aber all das ist nunmehr gewissermaßen alte Zeit. Vor der Zeitenwende. Denn auch diese hat den ESC ereilt.

Das, was der israelischen Sängerin widerfahren ist, unter Antisemitismus zu rubrizieren, hat seine Berechtigung. Aber es verdeckt zugleich auch eine andere Dimension von dem, was sich gerade vollzieht.

Es ist Krieg. Die Bilder aus dem Nahen Osten sind erschütternd. Die Situation in Gaza ist furchtbar. Die Szenen beim ESC hingegen – wie etwa die Menge, die das Hotel der Sängerin belagert – sind absurd. Klar bekommen Demonstrationen im Windschatten des ESC größtmögliche Aufmerksamkeit. Aber jenseits von rationalem politischem Kalkül ist hier auch etwas anderes, Irrationales geschehen. Etwas, das seine Wirkung hier entfaltet – und nicht etwa dort, im tatsächlichen Kriegsgeschehen.

Es ist ebenso furchtbar wie bezeichnend, dass der Stichwortgeber für die derzeitige Situation ausgerechnet ein Nazijurist ist. Für den berüchtigten Carl Schmitt ist das Politische kein eigenes Sachgebiet. Vielmehr könne jeder Bereich politisch werden, indem er sich mit einer Freund/Feind-Unterscheidung auflädt. Entscheidend ist dabei die Intensität der Feinderklärung.

Die politische Aufladung

Der ESC hat sich genau in dieser Weise politisiert: Die Nationen haben sich wieder zu antagonistischen Einheiten aufgeladen, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Was ganz im Widerspruch zum behaupteten Freiraum des absoluten Individualismus steht, der alles Queere einbegreifen möchte.

Solche politische Aufladung trifft mittlerweile auf alle künstlerischen Foren zu: von der Hochkultur bis zum Massenphänomen. Die Documenta in Kassel oder die Biennale in Venedig entgehen dem ebenso wenig wie der populär-kulturelle ESC. Selbst Konzerte oder Partys sind davor nicht gefeit.

Besonders Foren, die sich dem Gemeinsamen, dem Verbindenden, der gemeinsamen Feier der Differenz als Freiräume verschrieben haben – kurzum besonders die Arenen der liberalen Ideologie eines ungehemmt Individuellen sind davon betroffen. Gerade solche Räume, Sphären sind heute anfällig für Feindschaftsaufladungen.

Die Offenheit, die sie propagieren, hat sich in ihr Gegenteil verkehrt. Die Verbundenheit wird zum Clash. Das Gemeinsame zum Ausschluss. Das Umfassende zur Ausgrenzung. Das, was Kunst einstmals für die Gesellschaft leisten sollte – die Befreiung von fixen, vorgegebenen Identitäten – ist ihrem Gegenteil gewichen: einer „Verhärtung“ der Identitäten, wie Jens Balzer schreibt, einer Frontstellung. Kunstforen mutieren allerorts zu Bekenntnissekten. Was sich dabei breitmacht ist Hass.

Diese Zeit entpuppt sich immer mehr, ein rechtes Zeitalter zu sein. (Und das ist nicht alleine das Werk der Populisten!) Und genau hier zeigt sich, was Zeitenwende bedeutet: Das liberale Paradigma hat sich erschöpft.

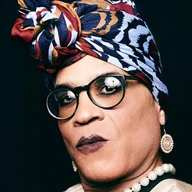

Die Autorin ist Publizistin in Wien.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

meistkommentiert

Friedrich Merz' Queerfeindlichkeit

„Zirkuszelt“-Aussage erntet Kritik

Dobrindt will mit Taliban sprechen

Deutschlands „Migrationswende“ wird am Hindukusch verhandelt

Israels Pläne für Gaza und die Westbank

Deutschland bleibt Komplize

USA setzen Waffenlieferungen aus

Fatale Hilfsverweigerung

Merz gegen Regenbogenfahne

Wir sind keine Freakshow!

Koalition erzielt keine Einigung

Keine Senkung von Stromsteuer für private Verbraucher