Hamburger Koalitionsvertrag: Mehr Räume für Kultur

Hamburgs Senat will laut Koalitionsvertrag Leerstände für Kultur und Soziales zugänglich machen. Prestigeprojekt wird das „Haus der digitalen Welt“.

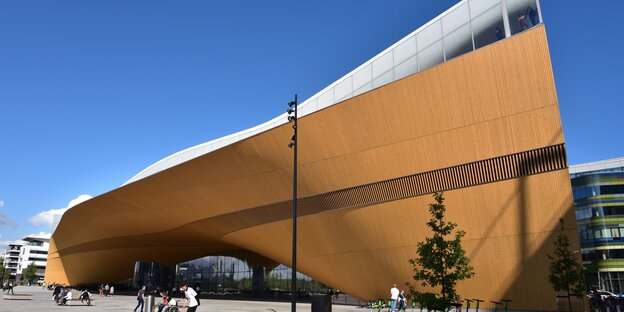

Vorbild für Hamburgs „Haus der digitalen Welt“: Helsinkis neue Zentralbibliothek Oodi Foto: Bahnfrend/Wikimedia Commons

HAMBURG taz | Es geht viel um Räume. Um die Infiltration der Stadt durch Kultur, wo immer es geht – und das ist nicht viel: Die Gelder für Kunst im öffentlichen Raum sind in Hamburg längst zurückgefahren, Ateliermieten steigen, Künstlerhäuser weichen aus gentrifizierten Vierteln.

Manche, wie das Künstlerhaus Frise im Stadtteil Ottensen, lösen das, indem sie eine Genossenschaft gründen und das Gebäude kaufen. Für freie Kunst-Aktionen im Außen- und Innenraum bleibt da wenig, obwohl es in der Stadt massig Leerstände gibt, darunter etliche Spekulationsobjekte, die völlig nutzungsfrei dastehen.

Hier will der frisch ausgehandelte Koalitionsvertrag des Hamburger Senats nachsteuern und derlei Leerflächen für Kultur und Soziales nutzen; man mag das als Politikum sehen. So sollen nicht nur städtische Immobilienbesitzer wie Sprinkenhof GmbH und HHLA künftig „einen absehbaren Leerstand von über einem Jahr melden und plausibel begründen“.

Auch längerfristige private Leerstände will man in einer Art „Kulturkataster“ erfassen. Wie man Privatbesitzer allerdings dazu bewegen will, diese Räume für Kunst und Soziales zur Verfügung zu stellen, bleibt offen.

Von einer Coronahilfe für Betreiber besonders gebeutelter kleiner und mittlerer Klubs ist im Vertrag keine Rede

Außerdem, sagt Matthew Partridge von Hamburger Kunstort Westwerk, müsse man einen dazu passenden Projektfonds auflegen, denn eine Freifläche bespiele sich nicht umsonst. Auch dürfe die Förderung ephemerer Pop-up-Aktionen nicht auf Kosten des längerfristigen Bestandsschutzes bestehender Ateliergemeinschaften und Künstlerhäuser gehen, findet er.

Generell ist die Idee, Leerstände an Künstler zu vergeben, übrigens nicht neu. Seit Langem müssen etwa die Obergeschosse der Hamburger Grindel-Hochhäuser verbindlich als Ateliers genutzt werden. Aber solche Vorgaben sind inzwischen selten geworden, und da ist es erfreulich, dass der Koalitionsvertrag sagt: „In allen Stadtentwicklungs- und Neubauvorhaben sollen verbindliche Vereinbarungen über kulturelle und soziale Flächen herbeigeführt werden, an denen geprobt, gespielt und Neues ausprobiert werden kann.“ Wie viel Prozent der Flächen das betrifft, steht da zwar nicht, aber es ist ein wichtiger Schritt, um die Lebensform „Künstler“ weiter in Alltag und Gesellschaft zu integrieren.

Etwas irritierend ist allerdings, dass die städtischen Immobilienbesitzer für die Zwischennutzung aus einem Raumnutzungsfonds entschädigt werden sollen, der „mindestens zwei Millionen Euro pro Jahr“ schwer ist. Denn die städtische Vermieterin unter anderem von Kunsthalle, Kunsthaus und Kunstverein verdient auch jetzt schon recht gut an der Kunst. Aber mehr hat SPD-Kultursenator Brosda seinen Verhandlungspartnern wohl nicht abringen können, grassiert doch stets die Angst vor Dauerbesetzung durch die Kunst, wie vor Jahren im Gängeviertel geschehen.

Dafür will Brosda die (städtische) Kreativ-Gesellschaft „stärken“ und dafür sorgen, dass sie sich „stärker als bisher systematisch um die Schaffung und Sicherung kultureller Freiräume in der Stadt kümmert“. Sie solle künftig „aktiv und systematisch von Beginn an in Stadtplanungsvorhaben eingebunden“ werden.

Doch auch wenn das nach sanfter Kritik an der bisherigen Effektivität der Kreativ-Gesellschaft klingt: Grundlegend infrage gestellt wird die unter Künstlern durchaus umstrittene Institution nicht. Dabei müsse man, sagt Künstlerin Katharina Kohl, „sehr fein zwischen Kreativwirtschaft und Kunst unterscheiden.“ Die Kreativwirtschaft, die auch die Medien- und Gamer-Branche umfasse, sei auf Profit ausgerichtet, Kunst aber nicht. Und die von der Kreativ-Gesellschaft angebotenen Räume seien für Künstler leider meist zu teuer.

Der Kunst im engeren Sinne dient diese Maßnahme also nicht. Wohl aber der Plan, einen Ausstellungs-Honorarfonds für Künstler einzurichten, wie er in Berlin seit 2018 existiert. Denn bislang bekommen Künstler meist nur Materialkosten erstattet, nicht aber Kunstproduktion und Aufbau der Ausstellung – von einer Würdigung der Kunst als „Humus der Gesellschaft“, so der Vertrag, ganz zu schweigen. Für kommerzielle Galerien mag das angehen, nicht aber für Museen, Ausstellungs- und Künstlerhäuser, die Kunst ja ohne jede Verkaufsabsicht präsentieren.

„Ein Bühnenbildner wird ganz selbstverständlich für seine Arbeit bezahlt. Wenn ich dieselbe Arbeit als Künstlerin mache, gilt das nicht“, sagt Sabine Mohr vom Künstlerhaus Frise. Seit Längerem fordert deshalb „Art Off Hamburg“, eine Initiative freier Kunstorte, eine angemessene Vergütung. Sie wurde gehört, und ohne Corona wäre man schon weiter in den Verhandlungen darüber, ob die Kulturbehörde das Geld verteilen soll oder die Künstler. Und nach welchem Schlüssel.

Über 120 Millionen für „Haus der digitalen Welt“

Das ist ein ebenso positives Signal wie die gleich zu Coronabeginn eingerichtete Hamburger Soforthilfe von 2.500 Euro für Künstler – zügig und unbürokratisch ausgezahlt und bundesweit einmalig. Diese Unterstützung soll laut Koalitionsvertrag weitergehen, und zwar in Form von Förderprogrammen, „die die Produktion von Kunst und Kulturangeboten für unsere neue Normalität unterstützen“.

Wie aber Hamburgs Klubkultur in jene „neue Normalität“ kommen soll, bleibt offen. Zwar will man einen Schallschutzfonds für Live-Musikklubs auflegen, damit sie ihre Gebäude sanieren können – auch der Nachwuchs fördernde Live Concert Account erhält weiter Geld –, von einer Coronahilfe für Betreiber der besonders gebeutelten kleinen und mittleren Klubs ist aber keine Rede.

Umso euphorischer erzählt der Vertrag davon, dass man ein monumentales, an der Bibliothek von Helsinki orientiertes „Haus der digitalen Welt“ plane. In dem vom Bund mit zu finanzierenden, über 120 Millionen Euro teuren Bau sollen auch Zentralbibliothek, Volkshoschulzentrale, digitale Weiterbildungsangebote sowie „Räume und Veranstaltungsformate entstehen, die Forschung sichtbar und digitale Transformation erlebbar machen“. Das Projekt trägt deutlich die Handschrift des digitalaffinen Kultursenators Brosda, und manchem gilt es bereits als „digitale Elbphilharmonie“.

Ob eine solche Mammut-Investition in und nach Coronazeiten aber noch vermittelbar ist, steht dahin. Zumal Digitalität durch die Krise ohnehin in aller Homeoffices und -schoolings angekommen ist.