WHO-Pandemieabkommen: An einem Strang ziehen

Ein internationales Abkommen soll den Umgang mit Pandemien verbessern. Fast alle Staaten unterstützen das, doch um Details wird erbittert gerungen.

Mit dem internationalen Abkommen sollen entwickelte Produkte gegen Pandemien, wie die Impfung, gerechter verteilt werden Foto: Sebastian Gollnow/picture alliance

Ein Plot wie bei „Star Trek“: Die Menschheit ist bedroht durch eine bisher unbekannte Seuche, Forscher entwickeln binnen weniger Monate hochwirksame Impfstoffe – die aber nicht sofort für alle reichen werden. Also vereinbart die Weltgemeinschaft, die Impfstoffe gerecht zu verteilen. Denn globale Seuchen lassen sich nur global bekämpfen. „Die Föderation basiert auf Zusammenarbeit“ – Captain Picard wäre stolz auf uns.

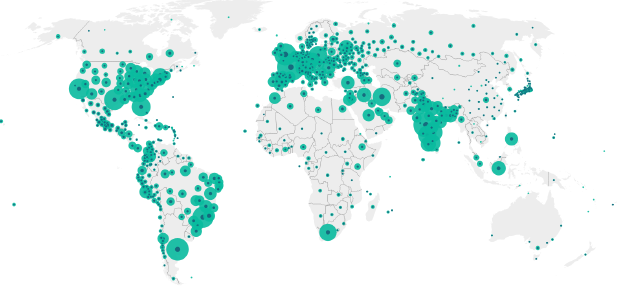

Covax hieß die Initiative, für die reiche Länder gleich zu Beginn der Coronapandemie eine Menge Geld und Zugeständnisse versprachen. Der überwiegende Teil der Nationen trat bei und trotzdem scheiterte sie am Ende. Sobald die Hoffnung auf einen Impfstoff Realität wurde, sicherten sich die reichen Länder mehr Impfstoff, als sie überhaupt brauchten – auch Deutschland. Gepfiffen auf die Weltgemeinschaft. Im Globalen Süden war dagegen Ende 2021 nicht einmal das Gesundheitspersonal ausreichend geimpft. Die Menschheit ist noch nicht erwachsen geworden, würde Captain Picard wohl dazu sagen.

Aber der Funke war noch da: die Idee, dass sich Katastrophen am besten überwinden lassen, wenn die Weltgemeinschaft zusammenarbeitet. Man müsste es nur besser vorbereiten. Im Dezember 2021, noch mitten in der Coronapandemie, tagte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einer Sondersitzung. Die 194 Mitgliedstaaten beschlossen, ein internationales Pandemieabkommen zu erarbeiten. Das Ziel: künftigen Pandemien besser vorbeugen, sie schneller erkennen und gemeinsam bekämpfen. Ab dem 27. Mai kommen Vertreter*innen der WHO-Mitgliedsländer wieder zur jährlichen Weltgesundheitsversammlung zusammen, um darüber abzustimmen.

Eigentlich müsste der Entwurf des Abkommens nach über zwei Jahren Verhandlung vor dem Abschluss stehen, aber kurz vor der Konferenz sind die Fronten verhärtet. Einige Länder und Organisationen sorgen sich, dass sich bei der Chancengerechtigkeit ärmerer Länder nichts ändert, Pharmaunternehmen fürchten um Patentrechte und Gewinne, andere Kritiker werfen der WHO vor, über das Abkommen zu viel Macht zu erhalten.

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Bei den Ländern des Globalen Südens stoßen vor allem die im Abkommen vorgesehenen Verpflichtungen zu einem Ausbau der Gesundheitsversorgung und einer Überwachung von Tierseuchen auf Kritik. Den Industrienationen ist das zur Pandemie-Vorbeugung besonders wichtig. Auch wenn fast alle Länder das befürworten, geht es in der Praxis um die Finanzierung und die Sorge, dass in ärmeren Ländern dringlichere Probleme wie die Basisversorgung zu wenig Beachtung finden.

Die vor allem in den reicheren Ländern ansässigen Pharmaunternehmen haben wenig Interesse an einem solidarischen Austausch von Wissen, Rechten, Technologien und Medizinprodukten. Sie malen den Teufel der Innovationsbremse an die Wand, falls ihre Gewinnmöglichkeiten eingeschränkt werden sollten.

Aber auch die Länder des Globalen Südens haben Bedenken in Sachen Wissenstransfer. Wenn sie Proben und Daten zu neuartigen Erregern zur weiteren Erforschung an westliche Pharmaunternehmen geben, werden sie dann auch wirklich ausreichend berücksichtigt bei der Verteilung der entwickelten Produkte? Die Erfahrungen aus der Coronapandemie haben viel Vertrauen verspielt.

Das Pandemieabkommen im jetzigen Entwurf liefert einen simplen Lösungsansatz: Wer Zugang zu den Erregern bekommt, muss später den Gewinn teilen. Aber auch hier wird um die konkrete Ausgestaltung gerungen. Der im April veröffentlichte Entwurf ist um ein Drittel kürzer als der vorherige und in den Forderungen wesentlich abgemildert. Umstrittene Details sollen erst im Verlauf des Jahres geklärt werden, damit, so die Hoffnung, doch noch Anfang Juni ein gemeinsames Abkommen verabschiedet werden kann.

Das „Fenster der Möglichkeiten“ schließe sich, erklärte Precious Matsoso, eine der Vorsitzenden des Verhandlungsgremiums für das Pandemieabkommen. Und wenn es erst einmal zu ist, wäre die Gelegenheit für Generationen verpasst, mahnte die Südafrikanerin Anfang Mai.

Denn die einschneidenden Erfahrungen der Corona-Krise rücken weiter in die Ferne, und tiefgreifende Entscheidungen zur Prävention werden zunehmend schwerer zu treffen sein. Beschließen die 194 Länder in der Weltgesundheitsversammlung, das Abkommen ganz zu vertagen, käme die nächste Gelegenheit wohl erst wieder 2025. Dann könnte aber nicht nur die Europäische Union weiter nach rechts gerückt sein. Auch im Weißen Haus könnte ein amerikanischer Präsident Donald Trump sitzen, der 2020 schon einmal der WHO den Rücken gekehrt und die Beitragszahlungen auf Eis gelegt hatte.

Was mit dem Abkommen geschaffen werden kann, sind weniger rechtlich bindende Vorgaben für einzelne Länder, sondern vor allem die Konkretisierung einer Idee, wie diese Länder im Falle einer neuerlichen Pandemie besser zusammenarbeiten. 60 Länder müssten das Abkommen nach dessen Verabschiedung ratifizieren, damit es überhaupt in Kraft tritt.

Im schlechtesten Fall bleibt nur ein Papier voller vager Zusicherungen – die im Ernstfall erneut von nationalstaatlichen Interessen ausgehebelt werden. Im besten Fall jedoch wird der Geist solidarischer Zusammenarbeit in Zukunft mit Leben gefüllt und verändert den Blick auf Bedrohungen, die uns alle betreffen, nachhaltig. Captain Picard würde sagen: „Die Vergangenheit ist geschrieben, aber die Zukunft ist noch nicht in Stein gemeißelt.“

Leser*innenkommentare

SummSumm

Den Viren sind die WHO, irgendwelche Abkommen, unterbelichtete Viren-Gegner u.a. Kuriositäten ziemlich egal. Seit über 20 Jahren fanden vor Corona sogenannte Pandemieplanspiele statt unter Beteiligung internationaler Größen. Und — was hat‘‘s gebracht? Hunderte widersprüchlicher Vorschriften … Jahrzehnte später will man jetzt „an einem Strang“ ziehen? Da werden sich die finanziell benachteiligten Länder und Erdteile aber freuen, von korrupter Politik ganz zu schweigen …