Grundwerte der Europäischen Union: Die EU als militärisches Projekt

Bei der Frage nach der „europäischen Idee“ geht es oft um eine geteilte Wirtschaftszone. Im Mittelpunkt standen allerdings kriegerische Überlegungen.

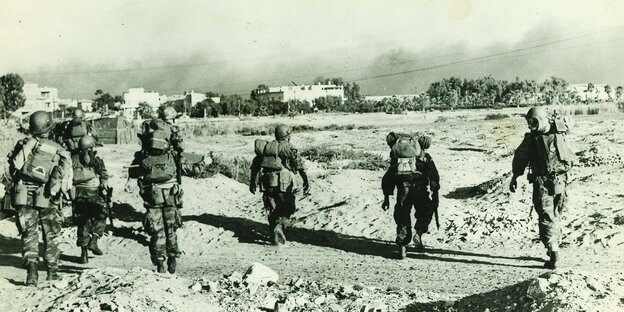

Suez Krise 1956 – Franzöische Fallschirmjäger in Port Said Foto: United Archives/imago

Rückblickend erscheint es wie selbstverständlich, dass sich die Europäer zusammenschließen mussten. Am 9. Juni steht die Wahl zum EU-Parlament an, und allerorten wird die „europäische Idee“ beschworen. Doch tatsächlich hat die heutige EU bescheiden angefangen – und zwar zunächst als Antwort auf ein militärisches Problem. Die Franzosen brauchten neue Bündnispartner.

Diese Erkenntnis kam ziemlich plötzlich – durch die Suez-Krise 1956. Dieser Konflikt ist schon deshalb bemerkenswert, weil eine militärische Auseinandersetzung mit rein ökonomischen Mitteln entschieden und beendet wurde. Die Krise begann im Juli, als der ägyptische Machthaber Gamal Abdel Nasser den Suezkanal verstaatlichte, der bis dahin mehrheitlich britischen und französischen Aktionären gehört hatte.

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Im Herbst folgte der Gegenschlag, die „Operation Musketeer“. Gemeinsam mit Israel besiegten Briten und Franzosen die Ägypter innerhalb weniger Tage, waren aber dennoch die politischen Verlierer. Die Welt und auch die USA lehnten dieses koloniale Abenteuer ab, und zur Strafe begann die US-Regierung, ihre britischen Anleihen abzustoßen, um das Pfund zu schwächen. Der Kursverfall wirkte sofort: Die Briten zogen lieber ihre Armee aus Ägypten ab, als eine Währungskrise zu riskieren.

Frankreich wiederum fühlte sich von den USA und vor allem von den Briten verraten, die die Suez-Zone geräumt hatten, ohne Paris zu informieren. Ihnen wurde deutlich, dass sie sich auf ihre alten Alliierten nicht mehr verlassen konnten und neue Bündnispartner brauchten. Ab 1957 begannen sie daher, zielstrebig über eine „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“ (EWG) zu verhandeln. CDU-Kanzler Adenauer machte gern mit – ebenfalls aus politischem Kalkül. Er lebte in ständiger Sorge, dass sich die USA und die Sowjetunion auf Kosten Deutschlands einigen könnten.

Der europäische Geist

Der „Gemeinsame Markt“ war ein seltsames Konstrukt: Er ist aus politischen Gründen entstanden, verfolgte aber ökonomische Ziele. Diese verwirrte und verwirrende Entstehungsgeschichte erklärt, warum die europäische Integration bis heute als „Friedensprojekt“ durchgeht, obwohl sich das Alltagsgeschäft um endlose Waren-Normierungen und technische Vorschriften dreht.

Am 25. März 1957 wurden die Verträge in Rom feierlich unterzeichnet, doch ein europäischer Geist wehte nirgends. Die meisten Bürger interessierten sich nicht für die neue Gemeinschaft. Die Westdeutschen waren noch immer mit dem Wiederaufbau beschäftigt, und die Aufmerksamkeit der Franzosen war vom Unabhängigkeitskrieg in ihrer Kolonie Algerien absorbiert.

Trotzdem war der Gemeinsame Markt überaus erfolgreich und übertraf alle Erwartungen, denn der Austausch zwischen den anfänglich sechs EWG-Mitgliedern Frankreich, BRD, Italien, Niederlande, Belgien und Luxemburg explodierte geradezu. 1957 flossen rund 27 Prozent der westdeutschen Exporte in die anderen EWG-Staaten, 1971 waren es schon 40 Prozent.

Massenproduktion

Der Gemeinsame Markt bot eben den Vorteil, dass die Binnenzölle sukzessive abgeschafft wurden und es nur noch einen einheitlichen Außenzoll gab. Exporte in die anderen EWG-Länder wurden einfacher, sodass sich die Massenproduktion lohnte. Das Grundprinzip ist schnell erklärt: Für vier Autos rentiert sich kein Fließband, aber bei 10.000 Autos sind die Maschinen nicht nur profitabel, sondern machen jedes einzelne Auto günstiger.

Dieser ökonomischen Logik kann sich niemand entziehen – und deswegen ist die EU so stabil.

Leser*innenkommentare

Alex_der_Wunderer

Was mich echt im Moment sehr zum Wundern bringt , Belgien, Österreich, Deutschland, Griechenland und Malta haben ab 16 Jahren Wahlrecht bei der Europawahl -- und die anderen Staaten....

Janix

Ja, die EWG war gegen UdSSR und USA, doch teils sogar von der gefördert worden. Auch die Montanunion, EVG-Idee, ... waren vor Suez schon da. Wo auch die UdSSR mitdrohte.

Aber grob kann man dies als Zusammenfassung gelten lassen.

Für die Deutschen (West) war "Europa" ansonsten ein Ausweg aus der Vergangenheitsbürde und Ersatz-Nationalismus.

Joachim Petrick

Ist das Einflussjournalismus mit EU Gründungsmythos als militärischem Projekt zu begründen, dass die Bahn frei zur Finanzierung der EU Friedens Heer Fazilität nach Russlands Überfall auf Ukraine 2022 sein muss oder kann das weg, weil das nichts mit Geschichte zu tun hat? 1952 gründet sich Europäische Verteidigungsgemeinschaft EVG die 1954 durch französische Parlament begraben wird, stattdessen die Westeuropäische Union als Verteidigungsbündnis 1954 mit Frankreich, Benelux Staaten, England, Italien, Westdeutschland gegründet wird, das nach Ende Kalten Krieges 1989 Fall Berliner Mauer 2010 aufgelöst wird. Westdeutschland seit 1955 wiederbewaffnetes Nato Mitglied ist. Was soll das EU Narrativ als militärisches Projekt, die nicht einmal UN Mitglied ist, nur Beobachterstatus hat.

2017 favoriserte Robert Menasè in seinem Bucht "Die Hauptstadt" anderen EU Gründungsmythos, indem er fiktiv Antrittsrede 1. EU Kommissionspräsidenten Walther Hallstein 1958 von Brüssel nach Auschwitz verlegt

www.youtube.com/watch?v=90EVIH4KZsc Eigenschaften Adenauers

Günter Gaus im Gespräch mit Konrad Adenauer (1965) [ENG SUB] / Interview

Ab etwa Min 4 bis 9 Min geht es um EVG und deren Scheitern

jlMG

Im Allgemeinen schätze ich die Kolumnen und Artikel von Frau Herrmann sehr.

Aber dass ausgerechnet sie als Wirtschafts-Fachfrau hier die Monatnunion ausgeblendet hat, hätte ihr meiner Meinung nach nicht passieren dürfen. Im Ergebnis kommen dann solche eher etwas skurrile Thesen heraus.

Diesmal nicht gelungen.

Lowandorder

Ok Ok . Dann mal den Bogen von den (EWG) Europäern der ersten Stunde den vllt letzten bis hin in die nähere Gegenwart.

Mein Mann in Brüssel - immer gern zitiert!

Ja. Gerade noch => Kommission & UNDEMOKRATISCH! Schonn, But.

Wer tickte noch - von ehna komplett unverstanden - im Geist der Altvorderen? Übergeraschung!!!

Anstand die Kohl/Schröder Wahl! ☕️☕️

“Aus unserer Sicht wäre es ja am besten!

Der Dicke würde wiedergewählt!“

“Bist du wahnsinnig?! Du warst im SDS!“

“Ja schonn! Aber. Du kannst gegen den Dicken sagen was du willst! Aber der hat die Besatzerstiefel im Wohnzimmer noch erlebt! Wenn der was für die Wirtschaft macht. Macht er immer auch was für Europa!

Schröder und Lafontaine - stehen für gar nichts!“

kurz - Genau von letzterem sind auch Sie mit Verlaub mehr als angekränkelt in ehra politisch subobtimalen Sichtweise.

“"Was ist das für eine Presse, die wir heute haben, wenn man Bücher lesen muss, um zu wissen, was in der Welt passiert?“ ©️ Kurt Vonnegut

Lowandorder

Sorry - Suez-Krise ok - But!

Sie verwirren mich a weng -

“18. April 1951 – Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl

Auf der Grundlage des Schuman-Plans unterzeichnen sechs Länder einen Vertrag über die gemeinsame Kontrolle von Kohle und Stahl. Kein einzelnes Land soll mehr wie in der Vergangenheit Kriegswaffen herstellen können, um sie gegen ein anderes Land zu richten. Diese sechs Länder sind Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird 1952 gegründet.

25. März 1957 – Römische Verträge

Angesichts des Erfolgs des EGKS-Vertrags dehnen die 6 Gründungsländer ihre Zusammenarbeit auf weitere Wirtschaftsbereiche aus. Sie unterzeichnen zwei Verträge und gründen damit die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom), die am 1. Januar 1958 ihre Arbeit aufnehmen.…usw usf

european-union.eur...tory-eu/1945-59_de

Gründerväter der Europäischen Union

NameLand

Jean MonnetFrankreich

Robert SchumanFrankreich

Paul-Henri SpaakBelgien

Altiero SpinelliItalien

ff

Lowandorder

@Lowandorder ff. - zB Jean Monnet

Jean Monnet, französischer Politiker und Wirtschaftsberater, hat die europäische Einigung stets befürwortet. Seine Ideen standen Pate für den Schuman-Plan zur Zusammenlegung der französischen und deutschen Kohle- und Stahlproduktion.

Nicht verzagen: Für die Menschen in Europa gibt es nur eine Zukunft — die einer Union.

Jean Monnet

Leben und beruflicher Werdegang

Als der Erste Weltkrieg 1914 ausbrach, schlug Monnet der Regierung vor, den Transport von Kriegslieferungen besser mit den Verbündeten abzustimmen. Nach Gründung des Völkerbundes im Jahr 1919 wurde er dessen stellvertretender Generalsekretär. 1943 wurde Monnet Mitglied des Französischen Komitees für die Nationale Befreiung in Algier, das de facto die französische Exilregierung darstellte. Zu diesem Zeitpunkt formulierte er seine Vorstellung von einem vereinten Europa zur Sicherung des Friedens.

Eine Vision für Europa

Angesichts der zunehmenden internationalen Spannungen nach dem Krieg erkannte Monnet, dass die europäische Einigung drängte. Er und sein Team begannen, am Konzept einer Europäischen Gemeinschaft zu arbeiten. Am 9. Mai 1950 gab der französische Außenminister Robert Schuman im Namen der

Lowandorder

@Lowandorder Rest

…der französischen Regierung die „Schuman-Erklärung“ ab.

Sie war von Monnet angeregt worden und beinhaltete den Vorschlag, die gesamte deutsch-französische Kohle- und Stahlproduktion einer übergeordneten Hohen Behörde zu unterstellen. Die Idee dahinter war, dass eine Zusammenlegung der Produktion dieser Ressourcen durch die zwei mächtigsten Länder in Europa künftige Kriege verhindern würde.“

european-union.eur...ers/jean-monnet_de

kurz - Soll mal reichen! Woll

Aber sowas verpeiltes hab ich ja schon lange nicht mehr gelesen! Und mit Verlaub von ehna schon gar nicht! Gelle.

Normalo

@Lowandorder Was die historische Kausalkette betrifft, haben Sie natürlich Recht. In der Substanz war aber auch (bzw. gerade) die Montanunion eine Initiative zur Friedenssicherung durch ökonomische Verbandelung. Hat halt nur schon funktioniert, BEVOR sich die Franzosen in Ägypten eine blutige Nase holten. Nur die These, dass die EWG aus Frankreichs Sicht als Ersatz für dysfunktionale Militärbündnisse dienen sollte, darf wohl als hineinkonstruiert betrachtet werden.

Lowandorder

@Normalo 🦆 🦆🦆 - iis halt diametral vs Ulrike Hermanns Elaborat! Gelle

Und das meine ich auch und gerade bei einer gebotenen mulltikausalen Betrachtung. Deren Fehlen ihren Beitrag ja gerade derart ungenießbar macht •

Wurstprofessor

@Lowandorder Recht herzlichen Dank. Ich war auch mehr als sonst ohnehin schon verwundert.

Axel Berger

Welch herzerwämende Märchenstunde.

1957 war der deutsche Wiederaufschwung schon in vollem Gange einschließlich -- ohne Schengen -- Arbeitskräftebedarf aus dem Ausland. Alles das war ganz ohne EWG exportgetrieben.

Und wann haben Sie heute das letzte Mal irgendein Gerät oder sonst etwas einschließlich Atemmaske gekauft, das nicht aus China kam? Oder ist China längst in der EU und ich habe es bloß nicht gemerkt.

Alex_der_Wunderer

@Axel Berger ...nein China sitzt nicht mit am Tisch. Aber die EWG hatte die Zollgebühren im Blick. Da saß doch noch der Vati von Ursula von der Leyen - der Albrecht mit dabei. Ich sehe da auch, unteranderem- von der Leyens Motivation für die EU..

Lowandorder

@Axel Berger anschließe mich - schlicht im falschen Film •