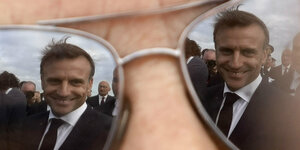

Foto: Hugo Aymar/Haytham-REA/laif

Frankreich vor den Parlamentswahlen:Linke rauft sich zusammen

Die überraschenden Neuwahlen in Frankreich bringen Bewegung in die zerstrittene Linke des Landes, sowohl in den Parteien als auch auf der Straße. Reicht das, um sie zu einen?

17.6.2024, 10:19 Uhr

Das ist das Einzige, was Macron ironischerweise wirklich geschafft hat: Er hat die Linke geeint.“ Die 54-Jährige Soumi muss laut rufen, um gegen den Gesang des Studierendenblocks anzukommen. „Kein Viertel für die Faschos, keine Faschos in den Vierteln!“, schallt es hinter ihr. Die Studierenden gehen zuerst in die Hocke, um dann laut rufend und klatschend aufzuspringen. Die Straße quillt über vor Menschen, die Menge ist über die Bordsteinkante geschwappt und füllt den Bürgersteig bis an die Hauswände. Soumi weicht einer Pfütze aus.

Es ist regnerisch und für ein Sommerwochenende recht kühl. „Natürlich“, sagt sie, wird sie am 30. Juni für den Nouveau Front Populaire stimmen – also für das neu geschmiedete Bündnis aus Sozialdemokraten, Grünen, Kommunisten und der radikalen Linken von La France Insoumise (LFI). „Damit ist immer noch nicht gesagt, wie es weitergeht“, gibt Soumi zu bedenken.

„Aber alles zu seiner Zeit. Heute geht es darum zu zeigen, dass wir geeint sind und dass wir keine antidemokratische Partei an der Macht haben wollen in Frankreich.“ An Soumis Seite ist ein Bekannter, der sich tendenziell als unpolitisch begreift, den sie an diesem Samstag jedoch überzeugen konnte, mit auf die Großdemonstration gegen rechts zu kommen.

Rund 250.000 Menschen sind in 182 Städten Frankreichs an diesem Samstag laut Polizeiangaben auf den Straßen, in Paris sollen es 75.000 sein. Die Veranstalter sprechen hingegen allein in Paris von 250.000. Vor der gefüllten Place de la République stauen sich die Massen über gut einen Kilometer.

Die Europaparlamentswahlen liegen nur eine knappe Woche zurück. Am 9. Juni hatte die rechtsextreme Partei Rassemblement National (RN) dort rund 31,3 Prozent der französischen Stimmen geholt. Sie war damit doppelt so stark wie die zweitplatzierte Partei Renaissance des wirtschaftsliberalen Präsidenten Emmanuel Macron – ganz zu schweigen von den weit dahinter dümpelnden linken und konservativen Parteien.

Politische Erschütterungen

Dann folgte eine politische Erschütterung auf die andere. Der Präsident löste noch am selben Abend das französische Parlament auf – und rief Neuwahlen innerhalb der kürzest möglichen Zeitspanne von drei Wochen aus. Was die Idee dabei war, ob es eine Strategie gab oder ob es eine Kurzschlussreaktion des Präsidenten war, bleibt sein Geheimnis. Vermutlich hoffte Macron, in einem waghalsigen Spiel mit dem Feuer die Französ*innen angesichts der rechtsextremen Gefahr doch wieder hinter sich zu einen.

Vermutlich hoffte er, dass die Abgeordneten der absolut geschwächten und zerstrittenen linken Parteien gar nicht erst in die Stichwahlen kämen und dass seine Partei dann umso bessere Chancen gegen rechts hätte. Seine beiden Amtszeiten als Präsident beruhen darauf, dass Menschen ihn als das „kleinere Übel“ wählten. Doch wie lange kann das gut gehen? Sollte die Le-Pen-Partei erneut so gut abschneiden wie bei den Europawahlen – und dafür sprechen die Umfragen –, könnte der Rechtsextreme Jordan Bardella bald Premierminister werden und Frankreich einen autoritären Umbau erleben. So wünscht es sich die Parteipräsidentin Marine Le Pen.

Der Schock über diese Perspektive saß so tief, die Eile war so groß, dass die Linke zumindest aus ihrer trägen Depression erst einmal aufschreckte – sowohl gesellschaftlich als auch parteipolitisch. Jeden Abend gingen in der französischen Hauptstadt Tausende Menschen gegen rechts auf die Straße. Für Samstag riefen die Gewerkschaften zu Großdemonstrationen im ganzen Land auf.

Die Parteien des linken Spektrums wiederum legten in den vergangenen Tagen einen Lauf hin. Bei den Europawahlen waren sie noch getrennt angetreten, Streit über Nahost und die Ukraine hatte das gemeinsame Bündnis „Nupes“ gespalten, mit dem sie sich 2022 für die Parlamentswahlen zusammengetan hatten, um eine rechtsextreme Mehrheit zu verhindern.

Nichts sah zunächst danach aus, als könnten sich die arg unterschiedlichen und teilweise feindlich gesinnten Parteien in dieser Notlage erneut zusammenraufen. Raphaël Glucksmann, Europakandidat der Sozialdemokraten, die drittstärkste Kraft bei den EU-Wahlen wurden, nannte bei der Frage nach einem linken Bündnis fünf Bedingungen: die unverbrüchliche Unterstützung der Ukraine und die Anerkennung ihrer ursprünglichen Grenzen, die Unterstützung eines „Europas der Verteidigung“, eine ökologische Wende sowie „die Ablehnung einer Verrohung der öffentlichen Debatten“.

Rechtsextreme Gefahr

Bis auf die ökologische Wende ließen sich fast alle diese Punkte als Ausschlusskriterien für die radikale Linke LFI unter Mélenchon deuten – der letzten Punkt noch in Form einer Stichelei. Selbst die Fernsehmoderatorin von France2 fragte daraufhin, ob es angesichts der rechtsextremen Gefahr nicht an der Zeit sei, ein bisschen weniger rigide zu sein.

„Die Jugend macht dem RN das Leben zur Hölle“, zumindest versucht sie es auf der Demo in Paris Foto: Hugo Aymar/Haytham-REA/laif

François Ruffin, ein beliebtes Gesicht der linksradikalen France Insoumise (LFI) und in mehrerer Hinsicht Gegenspieler von Parteichef Jean-Luc Mélenchon, rief noch am Wahlabend zu einem „Nouveau Front Populaire“ der linken Parteien auf, einer neuen Volksfront – was auf Französisch deutlich weniger negative Assoziationen auslöst als auf Deutsch.

Schon einen Tag später einigten sich die Parteien auf ein Bündnis unter ebendiesem Namen, eine historische Referenz: Der Nouveau Front Populaire geht auf 1934 zurück, damals stand eine rechte Machtübernahme in Frankreich bevor und die klassisch zersplitterte Linke schien dagegen machtlos. Als Front Populaire schafften sie es jedoch, ihre Uneinigkeiten zu überwinden und mit Léon Blum 1936 Mehrheiten für einen jüdischen und sozialistischen Ministerpräsidenten zu erreichen, der jedoch nur ein Jahr später zurücktrat. Nach dem Einmarsch der Nazis kam Blum ins Konzentrationslager Buchenwald. Er überlebte zwar, dem Front Populaire wünscht man dennoch einen besseren Ausgang.

„Damit die Rassisten nicht zu einer Mehrheit werden, braucht es eine sozialere und inklusivere Politik“

„Es ist das erste Mal, dass wir wählen gehen“, sagt die 18-jährige Néla, die mit drei Freund*innen zur Demonstration am Place de la République gekommen ist. „Wir haben große Angst, denn die Politik der Rechtsextremen würde uns und unsere Freunde direkt betreffen. Erstens, weil wir jung sind und nicht aus einem besonders gehobenen Milieu kommen. Aber vor allem bin ich trans und es macht mir und vielen anderen total Angst, dass wir vielleicht nicht weiter existieren können“, sagt sie. „Wir sind also hier, um alle zu unterstützen, die von den Rechtsextremen in irgendeiner Form bedroht werden.“

Die 67-jährige Michèle steht am Rand und ist sichtlich nervös über ein paar schwarz vermummte Leute, die vor ihr vorbeiziehen. „Wir sind einfach nur hier, weil wir nicht Rassemblement National wählen“, sagt sie über sich und ihren Mann. „Voilà, das ist alles. Und nicht, damit Leute hier was kaputt machen.“ Die Gruppe des kleinen schwarzen Blocks wirkt zunächst nicht so, als habe sie große zerstörerische Gesten geplant.

Später werden Fenster von Immobilienagenturen und ein paar Werbetafeln in Scherben liegen, auch ein Mülleimer brennt. Aber nichts, was in französischen Protestverhältnissen wirklich der Rede wert ist. Die Demo bleibt friedlich – und auch die 67-jährige Michèle findet nach einigem Warten am Rand ihren „Block“. Wen sie wählt, möchte sie nicht sagen: „Nur, dass es nicht der Rassemblement National ist.“

„Wir sind hier, um dem Rassemblement National das Leben zur Hölle zu machen“, sagt Yasmine. „Dafür war ich schon 2002 hier“, verkündet sie stolz. „Da war sie ein Jahr alt“, fällt ihre Freundin Gabrielle ihr ins Wort. Die 23-Jährigen lachen. Doch was sie hierher gebracht hat, ist auch die Angst. „Es ist schlimm, dass es so viel Rassismus gibt. Ich verstehe wirklich nicht, wie man in meinem Alter denken kann, dass der RN eine super Idee sei“, klagt Gabrielle. Drei Gleichaltrige kenne sie, die rechtsextrem wählten. „Ich habe mich die ganze Woche sehr unsicher gefühlt wegen der Parlamentswahlen“, erzählt wiederum Yasmine. Dass so viele Menschen gekommen seien, mache ihr aber Hoffnung. „Jetzt denke ich: Vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Ich fühle mich sehr unsicher, aber ich hoffe es sehr.“

„Wem gehört das Parlament? Es gehört uns! Uns, uns, uns!“

Die Demo ist bunt durchmischt. Das gesamte Gewerkschaftsspektrum ist vertreten, diverse Studierende, Nichtregierungsorganisationen, Parteien der neuen Volksfront.

Ein Chor singt, begleitet von einem Blasorchester, Lieder aus dem 19. Jahrhundert von der Pariser Kommune – „Wir rütteln auf / Die schlechten Tage werden vorübergehen“, wird dort der Aufstand gegen Unterdrückung besungen; ein bisschen weiter weg tanzt eine feministische Gruppe zur mit neuem Text versehenen Melodie von „I will survive“ und beklagt darin Macrons Rentenreform von 2023. Natürlich fehlt auch die linksradikale Szene mit „Siamo tutti Antifascisti“-Rufen nicht, und noch ein paar Blöcke weiter wird zu Techno-Musik geravt und im Frage-und-Antwort-Modus gerufen: „Wem gehört die Straße? – Sie gehört uns!“ beziehungsweise „Wem gehört das Parlament? – Es gehört uns! Uns, uns, uns!“. „Taxez les riches!“, erschallt es wiederum vom Attac-Block: „Besteuert die Reichen!“

Umverteilung und Sozialpolitik sei für das Zusammenstehen gegen die Rechten fundamental, das findet auch der 60-jährige Demoteilnehmer Bertrand. „Klar, das ist nicht der einzige Schlüssel gegen Rechtsextremismus – es gibt auch Leute, die einfach offen rassistisch sind“, sagt er. „Aber damit die nicht zu einer Mehrheit werden, braucht es eine sozialere und inklusivere Politik.“

Die zumindest hat sich der Nouveau Front Populaire erst einmal auf die Fahnen geschrieben, als das Bündnis im Turbogang ein gemeinsames Programm aus dem Boden stampfte. Nur fünf Tage sind seit der spontanen Ankündigung der Neuwahlen vergangen; nur etwa zwei Wochen sind noch übrig bis zu den Wahlen. Beteiligt am Ausarbeiten des Einigungspapiers waren dieses Mal nicht nur die Parteien, sondern auch Vertreter*innen aus Gewerkschaften und Zivilgesellschaft, die das Bündnis angesichts der rechtsextremen Gefahr eingefordert hatten und nun mitgestalten wollten.

Das erste Kapitel im Einigungspapier lautet „Der Bruch“, und es geht darin um eine radikale Abgrenzung von Macrons neoliberaler Spar- und Privatisierungspolitik der letzten Jahre.

Mindestlohn soll auf 1.600 Euro netto pro Monat steigen

Sollte das Linksbündnis im Parlament eine absolute Mehrheit bekommen, verspricht es, gleich in den ersten zwei Wochen grundlegende Änderungen einzuleiten. Dazu gehört die sofortige Deckelung der Preise von Nahrungsmitteln und anderen lebensnotwendigen Produkten, die Rücknahme der hoch umstrittenen Rentenreform, eine Erhöhung des Mindestlohns um 10 Prozent auf 1.600 Euro netto im Monat und die Erhöhung des Wohngelds. In Sachen Klimapolitik sollen in den ersten zwei Wochen Moratorien für umstrittene Mega-Projekte verhängt werden. Langfristig soll der kaputtgesparte Gesundheitssektor aufgebaut werden. Hochgesteckte Ziele, über deren Einhaltung natürlich noch lange nichts gesagt ist.

Zusammenhalten: ein Paar auf der Demonstration gegen den Rechtsruck in Frankreich am Samstag in Paris Foto: Hugo Aymar/Haytham-REA/laif

Ist das nur billiger Populismus? Premierminister Gabriel Attal, der das Papier als „Einigung der Schande“ bezeichnete, hat vor lauter Muffensausen dann jedenfalls gleich populistisch nachgelegt. Er versprach am Samstag kurzerhand, dass die Heizungskosten für den kommenden Winter um 15 Prozent gesenkt würden. Nach sieben Jahren Sparpolitik und Kürzung sämtlicher Sozialhilfen unter der Macron-Regierung ist das allerdings wenig glaubhaft.

Langfristig will der Front Populaire die politische Macht des Präsidenten schwächen und das Parlament stärken. Hier finden sich eindeutig die Programmpunkte der Partei LFI aus den letzten Jahren wieder: Eine sechste Republik soll ausgerufen, die „präsidiale Monarchie“ abgeschafft werden. Bei außenpolitischen Themen haben dagegen Sozialdemokraten und Grüne sich mehr durchgesetzt.

Hier gab es bis dahin die größten Streitpunkte – hier wurden die Verhandlungen am Freitag wegen angespannter Stimmung und der Gefahr einer Eskalation unterbrochen.

Bei der Ukraine einigte man sich schließlich auf einen Passus, in dem der „Angriffskrieg von Wladimir Putin aufzuhalten“ sei, „die Souveränität und die Freiheit des ukrainischen Volkes unverbrüchlich verteidigt werden, genau wie die Integrität seiner Grenzen“. Dafür brauche es Waffenlieferungen und die Streichung externer Schulden.

LFI verurteilt Hamas nicht explizit als Terroristen

Knackpunkt war jedoch der Nahostkonflikt. Insbesondere die LFI war dafür kritisiert worden, in ihren Aufrufen gegen den Krieg in Gaza nicht explizit die Hamas als Terrororganisation zu verurteilen und sich gar dagegen zu wehren. Hinter den Kulissen, heißt es in Medienberichten, rang man bei diesen Verhandlungen um jedes Wort. Herauskam, dass die Gräueltaten der Hamas explizit als Terroranschlag bezeichnet werden.

Außerdem aber, dass man brechen wolle mit „der schuldbehafteten Unterstützung der französischen Regierung für die suprematistische und rechtsextreme Regierung von Netanjahu“, um das „Risiko eines Völkermords“ zu vermeiden. Gefordert wird im Programm außerdem die „Freilassung aller Geiseln, die seit den terroristischen Massakern der Hamas festgehalten werden. Der Nouveau Front Populaire positioniert sich gegen das theokratische Vorhaben der Hamas und für die Befreiung der palästinensischen politischen Gefangenen.“

Damit war der größte Streitpunkt überwunden. Scheinbar. Jubelnd präsentierten Verteter*innen am Donnerstagabend das Einigungspapier.

Doch die Aufbruchstimmung wurde am Samstag getrübt durch Konflikte innerhalb der France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon. Fünf Parlamentarier*innen, die sich erneut für ihre Wahlkreise aufstellen lassen wollten, wurden ohne Vorwarnung entlassen. Das Problem: Alle fünf Noch-Parlamentarier*innen hatten den Parteichef Mélenchon in den letzten Monaten öffentlich und zum Teil auch hart kritisiert, unter anderem im Bezug auf den Nahostkonflikt und die unterlassene Bezeichnung der Hamas als Terroristen, aber auch für die Bündnisstrategie und den Umgang mit Gewalttätern innerhalb der Partei.

Viele Parteimitglieder sprechen nun von einer undemokratischen „Säuberung“, bei der diejenigen als Abgeordnete ausgeschlossen wurden, die Mélenchon ein Dorn im Auge seien. Für umso mehr Furore sorgte die Aufstellung von Adrien Quatennens, der 2022 wegen häuslicher Gewalt verurteilt wurde und für viele als Abgeordneter als untragbar gilt. Am Sonntagmorgen zog Quatennens seine Kandidatur unter dem öffentlichen Druck schließlich zurück.

Damit hat Jean-Luc Mélenchon jedoch inmitten einer aufkommenden Euphorie bei den frisch geeinten Linken nun für Verstimmung und Unverständnis gesorgt. Statt dass Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus die landesweite Berichterstattung dominierten, stellten nun etliche Medien die berechtigte Frage, wie demokratisch es eigentlich bei der France Insoumise zuginge. Das wird die Umfragewerte auch nicht in die Höhe treiben – aktuell liegt der Rassemblement National weiterhin bei rund 30 Prozent, der Nouveau Front Populaire bei 25 Prozent, während Macrons Partei bei etwa 20 Prozent der Stimmen liegt. Nun wird es darauf ankommen, wie sich dieses Verhältnis in den einzelnen Wahlkreisen widerspiegelt.

Der Elan auf der Demonstration lässt sich davon nicht bremsen. Als ein Trupp von Spezialeinsatzkräften versucht, die jungen Leute in der ersten Reihe zurückzudrängen, um das Tempo zu zügeln, liegt kurz Spannung in der Luft. Die Menge bäumt sich auf, Farbbeutel fliegen – die etwa 50 Polizist*innen fliehen in eine Seitenstraße. Der Kopf der Demo läuft ohne polizeiliche Begleitung am Place de la Nation ein, dem Endpunkt der Demonstration. Eine kleine Gruppe stimmt die Internationale an, „Schalala, Antifaschismus“-Gesänge werden laut. Es liegt etwas Kämpferisches in der Luft.

Wie lange noch?

Leser*innenkommentare

DiDier

Nichts neues unter der Linken Sonne: Viel freies Geld für alle - woher auch immer ...

So sah es bei der EU-Wahl aus (in%, dort Verhältniswahl):

5 Zemmour (verlorene Stimmen)

31 RN

7 LRep , zusammen 39,

mit Z. 44

---------

15 Besoin (Macron)

32 Linksbündnis "Neue Volksfront" inkl. extreme L,

mit Macron 47

Das macht, wenn das die Blöcke bleiben, viele Stichwahlen zwischen

44% RN, LRep, Zemmour und

47% Linke + Macron wahrscheinlich,

wobei Macrons und Zemmours Leute raus sind und man zwischen RN und "Volksfront" die Wahl haben wird.

WAS will Macron mit einer solchen Regierung, EGAL, wer zum Schluß das 51. Prozent holt?!?

Christoph Strebel

Wie groß wird die Enttäuschung sein, wenn die Linke die Mehrheit bekommt und all die Träume nicht finanzierbar sind. Kennt einer die französische Verfassung gut genug, um das Durchsetzungsvermögen gegen Senat und Staatspräsident zu beurteilen? Oder gegen die Finanzmathematik der Staatseinahmen?

Eckhard Hanseat52

Das Programm der Linken fordert das Land wo Milch und Honig fließt mit extrem viele Luft Buchungen bei der Finanzierung. Eigentlich müsste man ihr eine relative Mehrheit wünschen. Zumindest die von der Linken geforderte Abschaffung des Artikels 49.3, der die Verabschiedung von Gesetzen ohne Abstimmung ermöglicht würde von RN und Macronisten mitgetragen. Damit könnte die FP aber jegliche Gesetzesvorlage vergessen.

meerwind7

Eine geeinte Linke, die ihre Kandidaten in die Stichwahl bekommt, ist sicherlich auch die Hoffnung von Le Pen auf eine Mehrheit.

aberKlar Klardoch

"Linke rauft sich zusammen"

Und hier in Deutschland heißt es erstmal Kaffee trinken und abwarten!

Worauf sollte bitteschön noch gewartet werde???

In Deutschland nehmen Angriffe auf Minderheiten zu. Rufe wie "Ausländer raus", das Schlagen und beleidigen von Schwarzen oder das gewaltsame Entfernen von Kopftüchern muslimischer Frauen zeigen eine erschreckende Intoleranz. Diese Handlungen verstoßen gegen grundlegende Prinzipien der Gerechtigkeit und Menschenwürde, wie sie von Philosophen wie Kant und Rawls formuliert wurden. Es ist eine moralische Pflicht der Gesellschaft, Respekt und Toleranz zu fördern und Hass zu bekämpfen.

zartbitter

""Der Nouveau Front Populaire geht auf 1934 zurück, damals stand eine rechte Machtübernahme in Frankreich bevor und die klassisch zersplitterte Linke schien dagegen machtlos.""

==

1..Darum geht es - rechtsradikal und rechtspopulistisch zu verhindern.

2..Nicht zu vergessen warum es auch geht:

Len Pen/RN Gewinne bei den EU - Wahlen sind auch der geringen Wahlbeteiligung unter 50% geschuldet.

Die Aufgabe von ""Nouveau Front Populaire"" ist also populär zu sein - und alle Franzosen mit zu nehmen. Partikularinteressen sind nicht dazu da andere auszuschliessen in der Frage ob Frankreich faschistisch wird - oder Demokratie weiterhin das staatsbestimmende Regierungsmodel bleiben wird.

Philippo1000

Danke für diesen umfangreichen Bericht!

Es grenzt an ein Wunder, dass sich die Linken in Frankreich so schnell einigen konnten.

So weit reicht das Demokratieverständnis ja noch nicht einmal in der " kommune".

Dafür bewundere ich die Franzosen und Französinnen

und wünsche dem neuen Bündnis viel Erfolg!

casio

Warum ist die radikale Linke in Frankreich antisemitisch? Woher kommt deren Hass auf jüdisches Leben?

marmotte27

Man kann es in Polen sehen, in Tschechien, und umgekehrt in den Niederlanden, in Thüringen, Sachsen etc: Zünglein an der Waage sind die sog. bürgerlich/liberalen Parteien. Wenn die sich nicht zum Steigbügelhalter der Faschisten machen, dann lassen die sich von der Macht fernhalten bzw. verdrängen. Und umgekehrt.

Macron und Merz beiapielsweise haben gemeinsam, dass sie lieber die AfD bzw. den FN/RN an der Macht sehen, als mit der Linken zusammenzuarbeiten.

BrendanB

@marmotte27 Macron, Merz, Lindner gehen halt nicht ans Kapital bzw. dessen Großeigner. Ebensowenig tun das AgD, FN/RN, FdI. Wo da im Zweifelsfall Bündnisse entstehen ist doch klar.