Grenzforscher Van Houtum über Karten: „Migrant*innen sind keine dicken, roten Pfeile“

Karten geben nur bedingt die Wirklichkeit wider. Der Grenzforscher Henk van Houtum plädiert für eine kritische Kartografie, die auch die Erfahrungen der Menschen aufzeigt.

taz: Herr van Houtum, bei Vorträgen berufen Sie sich gerne auf René Magritte. Aber was hat ein Surrealist mit Kartografie zu tun?

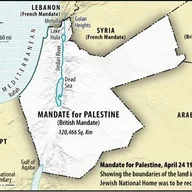

Henk van Houtum: Das zeige ich anhand des berühmten Bilds der Pfeife mit der Unterschrift „Ceci n’est pas une pipe“. Wir sehen hier keine Pfeife, sondern nur eine Abbildung davon. So ist es mit der Weltkarte auch: Sie zeigt nur eine Abbildung der Welt. Wir müssen eine Karte als Vorschlag einer Perspektive verstehen. Unsere Weltkarte vermittelt eine bestimmte Perspektive auf die Welt der Staaten. Ihr Ausgangspunkt ist eine Navigationskarte aus dem 16. Jahrhundert, die auf Gerardus Mercator zurückgeht, der auch ‚Atlas‘ als Name für eine Kartensammlung geprägt hat. Als Entdeckungskarte war sie die Grundlage der kolonialen Seefahrt. Diese koloniale Komposition (Welche Staatsmacht regiert wo?) ist zu unserem dominanten Weltbild geworden, das wir von klein auf überall sehen. Aber das ist nicht die Welt: Ceci n’est pas le monde.

wuchs in Helmond auf und studierte Ökonomie an der Universität von Tilburg, jeweils nahe der belgischen Grenze. Heute ist er als Professor für Politische Geografie und Geopolitik an der Radboud Universität Nijmegen tätig und wohnt wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. 2024 erschien sein Buch „Free the map. From Atlas to Hermes – a new cartography of borders and migration“, NAI Publishers, 199 Seiten.

taz: Ihr Buch „Free the map“ stellt diesen Ansatz prinzipiell infrage.

Van Houtum: Eine Karte ist immer nur eine vereinfachte Wiedergabe der Wirklichkeit. Daran ist nichts verkehrt, denn die lässt sich nun mal in zweidimensionaler Darstellung nicht in ihrer Vollständigkeit wiedergeben. Was mich aber seit Langem wundert, ist, warum es nur diese eine staatenzentrierte Weltkarte gibt, statt 1.001 Karten. Es wird so getan, als sei diese Karte objektiv, was natürlich unmöglich ist. Hinter jeder Karte stecken subjektive Entscheidungen, angefangen mit der Frage, welche Daten man sammelt und ihr zugrunde legt.

taz: Sie wollen die Kartografie also befreien. Aber wovon eigentlich?

Van Houtum: Staatszentrierte Karten negieren Menschen und nicht staatliche Akteure, die Geschichte und Unterschiede zwischen Grenzregimen. Sie normalisiert staatliche Macht, und damit Nationalismus, Wir-sie-Denken. Am auffälligsten ist dabei, wie Grenzen und Migration in einem Standardatlas dargestellt werden. Der Atlas, wie wir ihn kennen, steckt in einer doppelten Falle: die der Grenze und der Migration. Eine Grenze zwischen Staaten ist nicht einfach eine Linie, wie wir sie im Atlas sehen. Und Migrant*innen sind keine dicken, roten Pfeile, so wie sie auf den gängigen Karten erscheinen. Beides zusammen nenne ich „die Last von Atlas“, der ja in der Mythologie die ganze Welt auf seinen Schultern trägt.

taz: Beginnen wir mit den Grenzen, Ihrem Expertisegebiet.

Van Houtum: Ein Ausgangspunkt für „Free the map“ ist, die nationalen Sichtweisen zu hinterfragen, die unser Denken bestimmen. Unsere Geografie beruht auf Karten, von denen wir uns nie fragen, wer der Autor ist. Auf der Weltkarte sehen wir buntgefärbte Felder für die Staaten: Niederlande, Deutschland, Belgien. Die Nationen werden als eigenständige, unabhängige Einheiten dargestellt, wodurch die Unterschiede zwischen den Ländern hervorgehoben werden. Zusammenarbeit und Beziehungen über Grenzen hinweg sowie die Verflechtungen von Kulturen, Rechtsstaaten und Volkswirtschaften werden nicht gezeigt. Mit dieser Karte werden wir täglich konfrontiert, in der Politik, beim Wetter, in der Werbung. Das macht etwas mit Menschen.

taz: Was wollen Sie dem entgegenstellen?

Van Houtum: Es gibt nicht nur getrennte Länder, sondern auch eine Internationalisierung, ohne die die Welt nicht funktionieren könnte. Doch das wird auf der Karte nicht dargestellt. Das bedeutet auch, dass in der geografischen Realität die Grenze sich ständig verändert. Sie ist keine feste Linie und auch nicht vollständig geschlossen. In diesem Sinn spreche ich lieber von „bordering“, also einem Verb. Es ist immer ein Prozess, der Aktivitäten und Akteur*innen benötigt, damit er existieren kann. Grenzen sind dadurch offen für manche Aktivitäten und geschlossen für andere. Manche Akteur*innen können sie passieren, andere nicht. Das bedeutet, dass wir uns fragen müssen: Wer begrenzt eigentlich wen, warum und mit welchen Konsequenzen für die anderen und für uns?

taz: Sie betrachten diese Frage sehr grundlegend. Einer der zentralen Punkte dabei ist das, was Sie die „Visum-Grenze“ nennen, also die internationale Visum-Politik. Welche Rolle spielt sie?

Van Houtum: Weil sie die größte Ungleichheit darstellt. Die Suggestion, dass alle Grenzen gleich sind, wie sie auf einer Weltkarte zu sehen sind, ist also falsch. Grenzen sind ungleich. Beim Blick auf Grenzen zoomen wir eigentlich immer auf das Spektakel ein, auf die Linien, und damit auf Zäune und Mauern. Grenzen werden zu einem Spektakel gemacht, etwa wenn Trump eine „big, fat, beautiful wall“ ankündigt. Natürlich ist das vor allem eine Botschaft an die eigenen Wähler*innen. Die Visum-Grenze ist dagegen nicht sichtbar, doch dafür umso fühlbarer. Sie existiert eigentlich nur auf dem Papier, ist aber am schwersten zu überwinden. Und diese Ungleichheit, die tatsächliche Grenzen zwischen Ländern in Bezug auf die Bewegungsfreiheit ausdrücken, steht nicht auf der Karte.

taz: Warum stellen Sie sie in den Mittelpunkt Ihrer Überlegungen?

Van Houtum: Diskriminierung nach Herkunft ist durch unsere Verfassungen eigentlich verboten, gehört aber in der Grenzpolitik zum Standard. Die EU unterscheidet, wer einreisen darf und wer nicht. Ich darf dank meines niederländischen Passes in mehr als 180 Länder reisen. Wer keinen solchen Pass hat, muss ein Visum beantragen. Im Prinzip ist dies der Ursprung der sogenannten Flüchtlingskrise. Hier beginnt eigentlich die undokumentierte Reise, hier beginnen Schmuggel, Chaos, und Heimlichkeit.

taz: Womit wir bei Ihrem zweiten Kritikpunkt wären: Sie nennen ihn die „Migrations-Karten-Falle“. Was ist das?

Van Houtum: Die Karten folgen meist dem Narrativ einer „Massen-Migration“, die uns bedroht. Diese wird dann wie eine feindliche Invasion dargestellt, sodass Menschen auf der Flucht als Risiko betrachtet werden. In „Free the map“ zeige ich eine solche Karte, auf der kolossale, rote Pfeile auf verschiedenen Migrationsrouten überaus drohend und gefährlich auf Europa zulaufen. Das ist schon deswegen irreführend, weil eine Flucht normalerweise nicht in geraden Linien verläuft. Wir nehmen diese Karte aber größtenteils an, ohne uns zu fragen, wer ihre Autor*in ist. Schauen wir doch nach dem Ursprung, sehen wir, dass sie von Frontex stammt. Wenn man heutige Migration so darstellt, transportiert man also eigentlich die Botschaft: „Wir müssen uns verteidigen, egal wie!“ Und das sehen wir. Die EU Grenze ist die tödlichste Grenze der Welt.

taz: Inwiefern haben die Geschehnisse seit der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015 Sie als Wissenschaftler beeinflusst?

Van Houtum: Natürlich bin ich mit dem Thema Migration schon länger beschäftigt, aber meine Auseinandersetzung damit wurde durch alles, was ab dem Jahr 2015 geschah, stark geprägt und inspiriert. Ich denke, dass wir nicht apolitisch auf die Welt schauen können, sondern immer von Werten und Normen beeinflusst werden. Das steckt in uns und in unserem Blick. Politik findet nicht außerhalb von uns statt. Wir sollten uns dessen aber bewusst sein, und uns fragen: Was ist die politische Botschaft und die Normativität, die wir mithilfe von Karten, Zahlen oder Sätzen ausdrücken? Ich denke dabei im Übrigen nicht, dass wir ganz ohne Grenzen auskommen können. Aber wir müssen über ihre Normativität nachdenken.

taz: Kartografisch gesehen heißt Ihr Schluss: Countermapping. Was kann, was muss kritische Kartografie leisten?

Van Houtum: Es geht darum, nicht nur Grundgebiete zu zeigen, sondern auch die Menschen, die dort leben. Und wie diese Menschen und auch Staaten miteinander verbunden sind. Und auch, wie Menschen die Welt erleben und erfahren, wie etwa von Migrant*innen auf ihrer Route. Countermapping existiert natürlich schon länger, es gibt auf diesem Gebiet sehr viel Bewegung. In „Free the map“ versuche ich, mithilfe von Kartenmaterial, das ich jahrelang gesammelt habe, einen Überblick darüber zu geben. Das kann ein Anstoß sein, um auf eine andere Art über Themen wie Migration nachzudenken. Es sind Bilder, die die Dominanz der bekannten Weltkarte infrage stellen, die unseren Diskurs noch immer bestimmt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

meistkommentiert

Sugardating

Intimität als Ware

Ukrainische Angriffe

Ein Drittel von Russlands Bomberflotte zerstört

Offizielles Ergebnis in Polen liegt vor

Rechtsnationalist Nawrocki gewinnt Präsidentschaftswahl

Abgrenzung zur AfD

Der Umgang der Union mit der AfD ist Ausdruck von Hilflosigkeit

Verkehrswende in Berlin-Lichtenberg

Keine Ruhe

Selbstverständnis einer Partei

Wie lösen wir die Probleme?