Nach der Freilassung von Assange: Hack, Leak, Knast – eine Odyssee

Mit dem Veröffentlichen von US-Kriegsverbrechen machte sich Julian Assange Mächtige zu Feinden. Und zweifelhafte Freunde.

2017 war Assange im Exil der ecuadorianischen Botschaft in London noch Herr seines Schicksals. Zwei Jahre später flog er raus Foto:

Tolga Akmen/Zuma Press/imago

Der Deal von Julian Assange mit der US-Staatsanwaltschaft, der jetzt zu seiner Freilassung führen wird, ist der vorerst letzte Teil einer Saga wie aus einer anderen Welt.

Gut sieben Jahre brachte Assange in der Botschaft in London zu, während sich draußen die Welt weiter änderte

Als der damals 35-jährige australische Hacker Julian Assange 2006 Wikileaks mitbegründete, war das die Zeit des von der US-Regierung George W. Bush ausgerufenen „Kriegs gegen den Terror“. Die Al-Qaida-Angriffe vom 11. September 2001 waren fünf Jahre her, fast genauso lang tobte der Krieg in Afghanistan, der Krieg in Irak seit drei Jahren.

Die republikanisch geführte US-Regierung mit Dick Cheney als Vizepräsident, Donald Rumsfeld als Verteidigungsminister und John Bolton als UN-Botschafter war zutiefst von den Neocons geprägt, die per militärischer Stärke und Regime-Change-Interventionen ein „neues amerikanisches Jahrhundert“ einleiten wollten.

Schon 2004 war der Skandal um Folter und Demütigungen irakischer Gefangener durch US-Soldaten im Gefängnis Abu Ghraib bekannt geworden, Ende 2005 hatte die Washington Post erstmals über die geheimen Foltergefängnisse der CIA in verschiedenen Ländern berichtet, einer Praxis, die dann 2006 von der US-Regierung anerkannt wurde.

2010: Das große Jahr von Wikileaks

Im selben Jahr verloren die Republikaner krachend die Kongresswahlen, Rumsfeld trat zurück und der frisch gewählte junge Senator Barack Obama schickte sich an, trotz der Aspirationen der ehemaligen First Lady Hillary Clinton demokratischer Präsidentschaftskandidat zu werden.

Obama kritisierte im Wahlkampf die Folterpraxis – im Sprech der Bush-Regierung „verschärfte Verhörmethoden“ genannt – und versprach, sie umgehend abzuschaffen. Dass es für Whistleblower und solche, die bereit sind, deren Informationen zu veröffentlichen, viel zu tun gab, war offensichtlich.

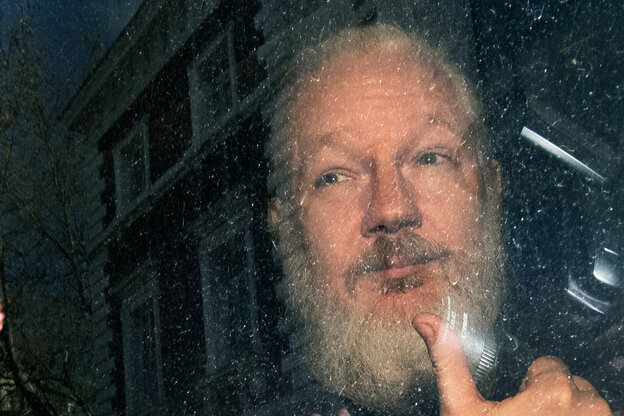

Gezeichnet: Im April 2019 schaffte man den Wikileaks-Gründer ins britische Gefängnis Foto:

Victoria Jones/PA Wire/dpa

Wikileaks’ großes Jahr war 2010. Im April veröffentlichte die Organisation unter dem Titel „Kollateralmord“ das inzwischen berühmt gewordene Video aus einem US-Kampfhubschrauber vom Juli 2007, in dem die Erschießung von Zivilisten und Reuters-Journalisten gefilmt wird. Drei Monaten später folgten die Dokumente zum Irakkrieg, im Oktober die Akten aus Afghanistan und im November eine Viertelmillion geheimer diplomatischer Depeschen zwischen den US-Botschaften weltweit und Washington.

Die Daten aus Irak und Afghanistan dokumentierten Verbrechen und deren Verschleierung im Zeitraum von 2004 bis 2009. Damit schlossen sie auch das erste Jahr der Obama-Regierung ein und erweckten nicht den Eindruck, als habe sich durch den Regierungswechsel furchtbar viel geändert.

Die Causa Hillary Clinton

Wikileaks als Organisation und Julian Assange persönlich wurden zur Zielscheibe der gesamten US-Politik. Allerdings: Während die Obama-Regierung zwar massiv gegen Whistleblower wie Chelsea Manning vorging – die Obama dann kurz vor Ende seiner zweiten Präsidentschaft 2017 begnadigte –, klagte sie Assange nicht an. Wohl auch unter dem Druck der linksliberalen Presse in den USA, die, wie etwa die New York Times, an der Veröffentlichung der Wikileaks-Daten mitgewirkt hatte.

Politische Alliierte allerdings fand Assange nunmehr neu und woanders: Im russischen Staatsmedium RT moderierte er 2012 insgesamt zwölfmal seine Sendung „The World Tomorrow“. Einer seiner Gäste: der damalige linkspopulistische ecuadorianische Präsident Rafael Correa. Die beiden verstanden sich augenscheinlich bestens.

Es folgten die Anzeige wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung bis Vergewaltigung gegen Assange in Schweden, seine kurzzeitige Festnahme in Großbritannien, seine Freilassung unter bestimmten Konditionen, schließlich seine Flucht in die ecuadorianische Botschaft in London. Es war diese Flucht, die ihm wegen Verletzung seiner Kautionsbestimmungen eine Verurteilung in Großbritannien samt Haftbefehl einbrachte und den Ärger etlicher Unterstützer*innen, die für die Kaution aufgekommen waren.

Gut sieben Jahre brachte Assange in der Botschaft in London zu, während sich draußen die Welt weiter änderte – auch unter seiner Mitwirkung. 2016, mitten im US-Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, veröffentlichte Wikileaks Tausende von russischen Hackern erbeutete E-Mails der demokratischen Wahlkampfzentrale.

Dann ließ Ecuador ihn fallen

Daraus ging nicht zuletzt das schmutzige Spiel hervor, das die Parteiführung mit Clintons innerparteilichem Konkurrenten Bernie Sanders gespielt hatte, um ihm eine Niederlage bei den demokratischen Vorwahlen beizubringen. Die Veröffentlichungen schadeten Clinton massiv – Assange kommentierte es aus der Botschaft heraus über seinen Twitter-Account sehr fröhlich.

Aber kurz nachdem Donald Trump Anfang 2017 ins Amt eingeführt wurde, veröffentlichte Wikileaks Daten über Überwachungsmethoden des US-Geheimdienstes CIA – und Trumps neuer CIA-Direktor Mike Pompeo tobte vor Wut. Die offizielle Anklage gegen Assange aus den USA stammt aus dieser Zeit.

Sie wurde aber erst öffentlich, als Ecuador, nach einem dortigen Regierungswechsel und dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Lenín Moreno, Assange das Botschaftsasyl und die zuvor gewährte Staatsbürgerschaft entzog.

So riecht die Freiheit: Assange beim Zwischenstopp auf dem Heimweg, 25. Juni Foto:

Wikileaks/X via reuters

Daraufhin wurde Assange von der britischen Polizei aus der Botschaft gezerrt. Schweden wiederum hatte die Ermittlungen wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffigkeiten inzwischen als haltlos eingestellt.

Verschwörer feiern die Freilassung

Statt Assange für die Wahlkampfhilfe dankbar zu sein, erweiterte Trumps Justizministerium die Anklage bis hin zum Vorwurf der Spionage – wofür Assange bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft gedroht hätten.

Der Rest des juristischen Tauziehens um die Auslieferung ist bekannt.

Was sich allerdings vollkommen geändert hat, seit Assange seinen journalistisch-aufklärerischen Kampf gegen die US-Sicherheitsbehörden begonnen hat: Die unter Bush regierenden Neocons sind von der Bildfläche verschwunden und gehören heute innerhalb der republikanischen Partei zu den wenigen verbliebenen erbitterten Gegnern Trumps.

Trump- und Putin-Apologeten wie der frühere Fox-News-Moderator Tucker Carlson feiern Assanges Freilassung, genauso wie der verschwörungsideologische Drittkandidat Robert F. Kennedy.

Und US-Präsident Joe Biden? Hat vermutlich alles getan, um den Deal mit zu ermöglichen, weil ein Assange-Verfahren im Wahlkampf nur schaden kann. Und weil der Druck eines wichtigen Verbündeten – der australischen Regierung, die schon lange Assanges Freilassung fordert – denn doch zu groß wurde.

Leser*innenkommentare

ke1ner

Es spricht eigentlich nichts dagegen, das WikiLeaks Video "Collateral Murder" auch zu verlinken, oder?

Hier: m.youtube.com/watch?v=HfvFpT-iypw

Chris Ehl

Und wann sprechen wir über die Mörder, die Verantwortlichen für die Morde? Wo bleiben die internationale Gerichte, Bush jr, Rumsfeld, und wie sie alle hießen anzuzeigen. Ebenso jene wie Barrack Obama, die mit den Geheimgefängnissen nie aufgehört haben bis zum heutigen Tage. Wo bleibt die Aufklärung, was bisher getan wurde, wieviele mussten bis heute für eine Ideologie geprägt aus Kapital und Kolonialismus sterben. Wann wird der Westen im allgemeinen dafür zur Rechenschaft gezogen werden.

Keiner wirklich keiner hat die Eier in der Hose, da aktiv z7u werden und selbst Journalisten die früher ähnliche wie Assange agierten, lassen meist die Finger davon. Es ist ein Armutszeignis, was hier der Journalismus zu Tage bringt. Die letzten Jahre ward ihr alle so ruhig und jetzt die Freilassung feiern. Es ist ein Armutszeugnis der Solidarität untereinander. Die 4.Macht im Staat hat komplett versagt. Es sind NGO's die von den Prozessen berichteten, was ihr kopiert habt. Eventuell hilft es ja zumindest bei einigen darüber noch einmal nachzudenken. Whistleblower haben selbst in D ihr eigenes Gesetz....geschützt werden sie trotzdem nicht...

Martin Rees

Wenn die Obrigkeit übermächtig wird, sind physische und psychische Vernichtung ihre Option; unerbittlich, wie die Geschichte uns lehrt.

/

"Leben einzeln und frei"

(Hannes Wader)

"Sag, bist du bereit

Dich mit aller Kraft zu wehren

Sie bekämpfen, zu besteh'n?

Du hast Mut genug

Willst du unsern langen schweren Weg

Gemeinsam mit uns geh'n?

Oder willst du deine Kraft verschwenden

Im Alleingang gegen eine ganze Welt

Um zum Schluss in traurigen Legenden

Darzusteh'n als gescheiterter Held?"

/

Es ist an allen, die ihn unterstützt haben und unterstützen, die Wertung dieser Odyssee nicht einer Geschichtsschreibung aus dem Mainstream der parallel publizierenden Obrigkeit zu überlassen.

/

Der Refrain endet:

"Wir Gefährten im Streit

Mit uns kämpft die Vernunft und die Zeit."

J_CGN

Glückwunsch an Assange.

Nur eines ist entsetzlicher Mist:

Wer als geheim eingestufte Kriegsverbrechen veröffentlicht ist schuldig.

US Geheimnisse gehen vor Menschenrechte.

Rule based Order?

Western Values?

Pure Macht.

Die USA sind ein Schurkenstaat.

Miles Parker

@J_CGN Universal values, not western values.

Miles Parker

War es das wert?

Sonntagssegler

@Miles Parker Weiss man's.

Miles Parker

@Sonntagssegler Wenn am Ende etwas als sinnvoll erscheint, dann ja. Quasi das Prinzip Hoffnung,

Lindenberg

Das Leben des Journalisten - eine moderne Heldensage, die noch in 1000 Jahren erzählt werden wird, wenn sich ein neuer Shakespeare findet, der dieses Leben mit seiner Kreativität beschreibt.

In einigen Rollen Politiker wie Hillary Clinton, Obama, Trump und Biden mit ihren Geheimdienstchefs und Spin-Doktoren sowie Staatsoberhäupter auf der ganzen Welt, die heimlich zur Jagd auf Assange beitrugen.

Nicht zu vergessen Annalena Baerbock und Robert Habeck, die in dem Moment nicht mehr klar zu Assange standen, als sie selbst an die Macht kamen.

Es braucht einen neuen Shakespeare, der die moderne technologisch getriebene Gier nach Macht und Überwachung sowie die damit verbundene globale Korumpierbarkeit von Menschen und ganzen Institutionen im Zusammenhang mit dem Fall Assange beschreibt.

Während Leitmedien den Fall Assange schnell zur Seite legten, waren es eine Hand voll hart recherchierende freie Journalisten (u. a. aus Frankreich und Italien), die im Fall Assange am Ball blieben und den Misbrauch von Macht durch die USA dokumentierten.

Nachzusehen in einer arte Reportage

www.arte.tv/de/vid...-spionageaffaere/e.

B. Iotox

@Lindenberg > Es braucht einen neuen Shakespeare

Früher war eben wirklich alles besser...

Alexander Schulz

Trotzdem wurde hier ein Exempel statuiert, welches als Abschreckung dienen würde.

Interessant wäre in diesem Zusammenhang auch nochmal zu erwähnen, dass die ChefsKlägerin des IHG nachher von den USA sanktioniert wurde als Anklagen erhoben wurde mit Hilfe der durch Assange gewonnen Daten. Bedauernswerz finde ich, dass die meisten Ermittlungen inzwischen eingestellt wurden un Kapazitäten für den russischen Angriffskrieg zu schaffen. Meiner Meinung nach erhöht das nicht die Glaubwürdigkeit.

www.sueddeutsche.d...bensouda-1.5019260

hallo was?

Endlich!

Ignaz Wrobel

Es freut mich, das HerrAssange nicht nehr inhaftiet ist. ABER by the way: wenn Herr Assange nicht den linken Mainstream bedienen würde, wäre er im Rahmen von @metoo schon so abgestraft worden, dass sich höchstens die libertäre Rechte noch für ihn eingesetzt hätte:

www.swissinfo.ch/e...legations/81786315

B. Iotox

@Ignaz Wrobel Es ist 2024. Medax hat sich 2016 klar auf die Seite der illiberalen Rechten geschlagen. Wenn Sie da was von "linkem Mainstream" sehen, ist Ihr politischer Kompass verrutscht.

TheBox

@Ignaz Wrobel Und selbst die zweifelhaften Freunde stünden heute nicht zu ihm, hätte er wirklich für universelle Transparenz gestanden. Assange hat aber gegen den Widerstand seiner Mitstreiter mehrfach die Veröffentlichung von Russland schädigenden Leaks unterbunden:

foreignpolicy.com/...idential-campaign/

BierzeltLeitkultur

Endlich.