Kletterin über ihre Essstörung: „Ich bin nicht die Einzige“

Nuria Brockfeld stand am Beginn einer Profikarriere im Speedklettern. Dann entwickelte sie eine Essstörung. Ein Gespräch über Druck im Leistungssport.

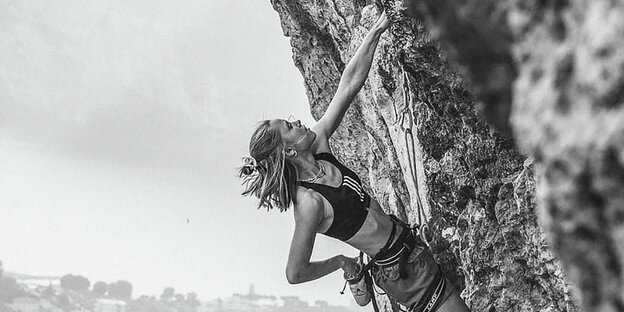

Irgendwann war der Spaß weg: Nuria Brockfeld im Fels Foto: privat

taz: Wie geht es Ihnen, Nuria Brockfeld?

Nuria Brockfeld: Schon viel besser, ich habe so langsam wieder eine Perspektive und die Therapie tut mir gut. Die Klinik arbeitet mit einem strengen Konzept.

Wie sieht das aus?

Wir haben drei geregelte Mahlzeiten, die wir alle zusammen einnehmen. Um 7, um 12 und um 18 Uhr. Und es gibt eine Richtmenge. Nicht-Aufessen geht gar nicht.

Wie wird das kontrolliert?

Alles ist in kleinen Päckchen portioniert und am Ende muss man die leeren Verpackungen zum Beweis zeigen. Dabei kommt es schon häufiger mal vor, dass manche die Butter in die Serviette schmieren. Deshalb ist die Kontrolle so wichtig. Denn eigentlich wollen wir ja alle rauskommen aus der Essstörung. Außerdem muss man innerhalb einer Woche ein bestimmtes Gewicht zunehmen.

Bereichert es Sie im Heilungsprozess, mit Personen zusammen zu sein, mit denen Sie diese Erfahrung teilen?

Ja, mir tut der Austausch total gut. Viele hier haben früher auch Leistungssport gemacht und damit genau die gleichen Probleme und Erfahrungen wie ich. Es tut gut zu merken, dass ich nicht die Einzige bin.

Im Leistungssport sind Essstörungen weiter verbreitet als im gesellschaftlichen Durchschnitt. Warum kam es nicht schon vor dem Klinikaufenthalt zum Austausch über das Thema, zum Beispiel mit Teammitgliedern?

Vielen ist es unangenehm, darüber zu reden, die Scham ist sehr groß. Gerade weil man ja erst mal einen sportlich positiven Effekt dadurch erzielt. Eine Essstörung hat auch viel mit Konkurrenzdenken zu tun. Es ist also schwierig, das im Team zu teilen.

20, kletterte auf Top-Niveau, seit sie 14 Jahre alt war und hat im Jugendbereich zwei Vizeweltmeisterschaften, eine Europa- und eine deutsche Meisterschaft gewonnen. Mit 19 hat die Osnabrückerin ihre Profikarriere beendet. Zurzeit ist sie in einer Klinik.

Wie haben Sie es trotzdem geschafft, sich Ihrer Krankheit bewusst zu werden?

Irgendwann ging es mir körperlich und psychisch einfach zu schlecht. Ich war letztes Jahr im Sommer dann zum ersten Mal in einer Klinik und habe mit dem Leistungssport aufgehört. Danach war es kurzzeitig besser. Aber dann bin ich aus dem Sportinternat ausgezogen und habe zum ersten Mal allein gewohnt. Dadurch fehlte die Kontrolle von außen. Deshalb wurde es dann wieder schlimmer und irgendwann habe ich gemerkt, dass es so nicht weitergeht. Ich habe mich isoliert, Sport nur noch aus Zwang gemacht, keine Freunde mehr getroffen und war zu nichts mehr fähig. In der Zeit hatte ich noch eine ambulante Therapeutin, die mich dann an die Klinik verwiesen hat.

Welche Rolle haben Familie, Freunde und Trainer bei diesem Prozess gespielt?

Weil ich im Internat gelebt habe, hat es meine Familie gar nicht so sehr mitbekommen. Einer Betreuerin im Internat stand ich sehr nah. Sie hat mit mir zusammen gegessen und sich darum gekümmert, dass ich einen Therapeuten finde. Auch mein Trainer hat mir dann irgendwann geraten, nicht mehr an den anstehenden Wettkämpfen teilzunehmen. Es hätte einfach keinen Sinn gemacht, ich war körperlich gar nicht in der Verfassung.

Das heißt, die Magersucht hat Ihrer sportlichen Leistung im Endeffekt geschadet?

Ja, am Anfang pusht es zwar die Leistung, aber irgendwann kippt das. Und dann ist es noch schlimmer, denn dann hat man den Sport nicht mehr, sondern nur noch die Essstörung, sodass man sich dann nur noch darüber definiert.

Was hätte Ihnen an einem früheren Punkt helfen können, um gar nicht erst eine Krankheit zu entwickeln?

Aufklärung, und dass die Leute verstehen, dass man auch mit Normalgewicht schon eine Essstörung haben kann. Es hätte mir bestimmt geholfen, wenn Leute schon früher etwas gesagt oder unternommen hätten.

Wer hätte das sein können?

Vor allem die Trainer. Häufig achten die Trainer nur auf die Leistung. Auch von Verbandsseite muss da viel mehr gemacht werden. Die Verbände sollten Warnzeichen erkennen und dann etwas dagegen unternehmen. Und auch Teammitglieder sollten einander unterstützen. Es müsste einfach mehr drüber gesprochen werden.

Sie sind schon mit 14 Jahren bei internationalen Wettkämpfen auf höchstem Niveau angetreten. Wann sind Sie im Laufe Ihrer Karriere zum ersten Mal mit Psychologen oder Ernährungsberatern in Kontakt gekommen?

Ich hatte schon mit 15 oder 16 Jahren Ernährungsberatung und einen Sportpsychologen. Es gibt in Deutschland an jedem Olympia-Stützpunkt mehrere Psychologen, die sich um die Athleten kümmern, die Versorgung ist also sehr gut.

Trotzdem haben Sie schon damals eine Essstörung entwickelt?

Ja, aber ich habe eben mit niemandem darüber geredet. In der Therapie ging es eher um akute Probleme, zum Beispiel um Stress bei Wettkämpfen. Im Leistungssport gibt es so viele psychische Herausforderungen, dass man Mechanismen benötigt, um damit umzugehen. Eine Essstörung ist auch eine Konsequenz daraus, denn es ist ein Versuch, die Kontrolle zu behalten.

An Hilfsangeboten hat es also nicht gefehlt. Müssen diejenigen, die Unterstützung leisten, einfach sensibler für das Thema werden?

Ja. Und sie sollten es aktiver ansprechen. Es stimmt, die Strukturen für Unterstützung sind an sich vorhanden, aber es muss eben auch an die richtigen Stellen geschaut werden. Als Betroffene unternimmt man schließlich alles, damit nicht auffällt, dass man ein Problem hat.

Wie sollte sich das restliche Umfeld, zum Beispiel die Familie und Freunde, in so einer Situation verhalten?

Sensibel nachfragen. So was wie: ‚Mir ist aufgefallen, dass du weniger isst, was ist denn los? Wie geht es dir?‘ Ich denke, man sollte zeigen, dass man für die Person da ist und ihr Hilfe anbieten. Es hilft auf jeden Fall nicht zu sagen: „Jetzt iss doch mal mehr!“ – Ein ‚Tipp‘, den ich immer wieder von Trainern gehört habe. Manche Trainer können damit einfach nicht gut umgehen und verstehen die psychologischen Wurzeln der Störung nicht.

Der internationale Kletterverband hat kürzlich Maßnahmen beschlossen, um gegen Essstörungen vorzugehen. Dazu zählen unter anderem die verpflichtende Angabe von Blutdruck, Herzfrequenz und Body-Mass-Index. Was halten Sie von diesen Maßnahmen?

Ich bin echt positiv überrascht. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, so kann der ein oder andere Athlet vielleicht rechtzeitig gesperrt werden, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren. Ich finde es auch sinnvoll, dass jetzt bereits ab der Jugend solche Maßnahmen umgesetzt werden, um Athleten präventiv zu schützen. Ich hoffe, dass die Maßnahmen auch wie geplant durchgeführt und gesundheitsgefährdete Athleten rechtzeitig aus dem Wettkampfgeschehen genommen werden.

Sie arbeiten selbst als Nachwuchstrainerin im Jugendnational und -landeskader beim Speedklettern. Wie beeinflusst Ihre persönliche Erfahrung das?

Ich denke, ich merke schnell, wie es Athleten geht und ob sie vielleicht gerade eine schwierige Zeit haben. Ich finde es als Trainerin auch ganz wichtig, darauf zu achten, dass der Sport Spaß macht, die Motivation sollte von innen kommen.

Haben Sie diese innere Motivation irgendwann verloren?

Teilweise ja. Ich habe viel Druck gespürt, auch dadurch, dass ich mich in einer Blase befunden habe mit Leuten, die alle für den Sport leben. Man bekommt Anerkennung, hat Sponsoren, ist Teil des Teams – all das will man nicht aufgeben. Darin war ich gefangen, ich konnte mir selbst nicht eingestehen, dass es mir eigentlich gar keinen Spaß mehr macht. Trotzdem habe ich die Jahre insgesamt positiv in Erinnerung. Es gibt einfach zwei Perspektiven, mit denen ich auf den Sport blicke.

Wie geht es für Sie jetzt weiter?

Ich will Sportpsychologin werden und weiter als Trainerin arbeiten. Ich will Athleten helfen, damit sie nicht das Gleiche durchmachen müssen wie ich. Ich will etwas verändern im Sport, auch durch Aufklärungsarbeit.

Und geht es nochmal an die Kletterwand?

Im Leistungsbereich auf keinen Fall, ich muss da einen Cut machen. Ich werde weiterhin klettern, aber aus Spaß, vielleicht draußen am Fels oder beim Bouldern. Aber an die Speedwand geht es für mich nicht mehr.

Leser*innenkommentare

Ari Dre

Danke für diesen wichtigen Artikel!

Thrawnn

Es ist generell etwas problematisch, wenn schon Minderjährige in den Profisport rutschen. Da sollte es etwas mehr Kinderschutz geben, auch wenn es vielleicht bei manchen Sportarten das Leistungspeak mit 17 (?) gibt.

"Es hätte mir bestimmt geholfen, wenn Leute schon früher etwas gesagt oder unternommen hätten."

Mir stößt es immer etwas auf, wenn ich bei solchen Interviews lese, dass "die anderen" irgendwas hätten machen müssen.

Diese generelle Anspruchshaltung, dass die Welt mir etwas schuldet und "die anderen" für mich verantwortlich sind, finde ich etwas unverschämt.

metalhead86

Schön zu lesen, wenn jemand aus so einem Loch wieder rauskommt.

Ein Teilaspekt der mich nachdenklich macht:

» So was wie: ‚Mir ist aufgefallen, dass du weniger isst, was ist denn los? Wie geht es dir?‘ Ich denke, man sollte zeigen, dass man für die Person da ist und ihr Hilfe anbieten. «

Kann das nicht auch ganz schön nach hinten losgehen? Dass sich Leute davon kontrolliert fühlen, der Druck also noch zunimmt?

hopfen

Ich kann den Ansatz der Interviewten verstehen, den Sport durch bessere Begleitung der Sportler zu verbessern, allerdings ist das extreme optimieren des Körpers essenzieller Teil des Sport und grade des Sportkletterns. Es kommt also am Ende nicht darauf an, dass diese Optimierung nicht zu sehr betrieben wird sondern schlicht darauf, wer es durchhält oder nicht. Und wer es durchhält ist dann der Champion. Das hier beschriebene Problem ist also direkt im Sport verankert und lässt sich meiner Meinung nach auch nicht durch Psychologen verhindern. Immerhin sind an jedem Standort Psychologen vorhanden und werden ja scheinbar trotzdem nicht in Anspruch genommen, weil das Problem lieber nicht heraus kommen soll. Ein Normalbürger würde sich über ein solches Angebot an psychologischer Betreuung freuen und es bleibt die Frage, ob dieses Angebot nicht der Allgemeinheit gemacht werden sollte anstatt neue Spitzensportler zu generieren, von denen später im Alter viele sagen, eigentlich waren sie nur die, die durchgehalten haben. Ich finde das einen fragwürdigen Einsatz unserer Ressourcen.

Lowandorder

Ess? Leistungssport - isst - System Störung •

Bahne Raabe - 🚣 - (zB Großes Bruderherz und icke!

In aller Bescheidenheit - Schneller als die Olympiazweiten von Tokio!

Brachen in unserem letzten aktiven Jahr jeweils auf dem Küchensee und dem Maschsee -

Überlegen - but “urplötzlich“ - Ohne jede Fremdeinwirkung zusammen!

(Was nicht hinderte - anschließend jeweils im 4er & 8ter zu gewinnen!)

(Jahrzehnte später dämmerten mir die Zusammenhänge! Woll)

unterm——-

de.wikipedia.org/wiki/Bahne_Rabe

&

www.t-online.de/sp...testen-faelle.html