Neuropsychologin über Gehirne und Computer: Signale aus der Schaltzentrale

Schnittstellen zwischen Computern und Gehirnen sind möglich, aber kompliziert. Stefanie Enriquez-Geppert erklärt, wie das geht und wann es hilfreich ist.

An der Bochumer Klinik Bergmannsheil lernen Patienten, ihren Rollstuhl durch Gedanken zu steuern Foto: Friedrich Stark/imago

taz: Frau Enriquez-Geppert, ein menschliches Gehirn und einen Computer zusammenzuschließen, das klingt nach Science-Fiction. Ist es das auch?

Stefanie Enriquez-Geppert: Es ist natürlich extrem faszinierend, wenn man in Filmen und Büchern sieht oder liest, dass Menschen mit Gedanken etwas steuern können – zum Beispiel einen Computer oder eine Maschine. Die Frage ist, was ist Science und was Science-Fiction. Denn wissenschaftlich betrachtet ist das längst nicht so einfach, wie es häufig dargestellt wird. In der Praxis ist es schon eine Herausforderung, überhaupt ein Signal aus dem Gehirn zu detektieren. Und eine noch größere, wenn man diese in Echtzeit als Steuersignal gebrauchen möchte, zum Beispiel, um einen Rollstuhl zu lenken.

Woran liegt das?

Die Messgrößen der Signale sind sehr klein, es gibt Rauschsignale in der Umgebung, und die eigene Muskelaktivität wirkt störend auf die Messungen. Es ist also schwierig, direkt zu unterscheiden, ob es sich um eine bestimmte elektrische Aktivität des Gehirns handelt oder nur um Netzbrummen oder unbeabsichtigte Muskelaktivität, entstanden durchs Anspannen der Gesichtsmuskulatur.

Der Kopf hat keinen USB-Anschluss. Wie verbindet man das Gehirn mit einem Computer?

Wenn wir über Brain-Computer-Interfaces (BCI) sprechen, also Gehirn-Computer-Schnittstellen, dann gibt es zwei Methoden, eine invasive und eine nichtinvasive. Die nichtinvasive ist eine, die wir häufig auf Abbildungen sehen: Da haben Menschen etwas auf dem Kopf, das aussieht wie eine Badekappe, an der Kabel dranhängen. Das ist eine Kappe mit Elektroden für das Elektro-Enzephalogramm, kurz EEG. Der Vorteil ist, dass man es einfach und schnell anbringen kann. Der Nachteil ist die Signalqualität, weil man nicht direkt an den Gehirnzellen, sondern etwas weiter weg vom Gehirn misst. Bei der invasiven Methode werden Elektroden ins Gehirn eingesetzt, die Messungen werden damit genauer. Aber dafür braucht es eine Operation.

Beide Methoden werden gerade vor allem im medizinischen Bereich erforscht, etwa bei Patient:innen mit Schlaganfall. Welches Potenzial sehen Sie da?

Aktuell sehen wir ein großes Potenzial im assistiven klinischen Bereich, zum Beispiel bei komplett gelähmten Patient:innen. Mit einer Gehirn-Computer-Schnittstelle können sie mittels der Gehirnsignale kommunizieren, indem sie einen Cursor über ein Alphabet bewegen. Menschen, denen zum Beispiel eine Hand fehlt, können so eine Prothese steuern. Bei Schlaganfällen, die durch den Schaden im Gehirn meistens Lähmungen und Spracheinschränkungen zur Folge haben, hilft eine Gehirn-Computer-Schnittstelle bei der Rehabilitation.

Die Betroffenen lernen mit der Verbindung von Gehirn und Computer etwa, gelähmte Körperteile wieder zu bewegen. Ein weiteres Beispiel ist das Neurofeedback. Das ist eine bestimmte Form von Computer-Gehirn-Schnittstellen, bei denen man die Gehirnaktivität selbst reguliert – und damit zum Beispiel das Arbeitsgedächtnis oder die Aufmerksamkeit.

Wie vielen Patient:innen kann mit dieser Technik geholfen werden?

Schlaganfälle sind weltweit die drittgrößte Ursache dafür, dass Menschen mit körperlichen Einschränkungen leben. Und in einer alternden Gesellschaft, in der es zunehmend darum geht, dass Menschen lange gesund und bewegungsfähig bleiben wollen, ist die Therapie von derartigen Erkrankungen ein wichtiges Thema. Auch psychische Erkrankungen sind ein weit verbreitetes Gesundheitsproblem. Das Gehirn ist die Steuerzentrale von allem, was wir wissen und können, es bestimmt, wie wir denken und unseren Körper steuern. Je besser wir es verstehen, desto größer ist die Chance, verbesserte Therapien zu entwickeln und Prävention zu betreiben und damit Menschen besser helfen zu können.

Können Sie einen konkreten Fall schildern, bei dem eine Gehirn-Computer-Schnittstelle geholfen hat?

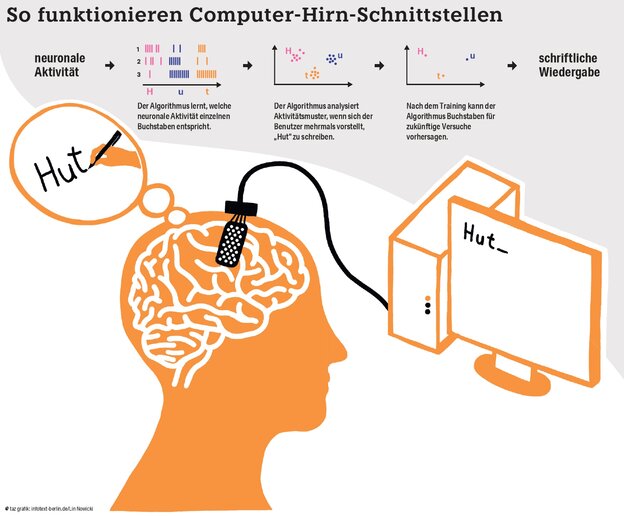

Infografik: Grafik: Lin Nowicki, Infotext Berlin

Bei uns in den Niederlanden gibt es da zum Beispiel den spektakulären Fall einer Patientin mit Amyotropher Lateralsklerose, der vor einigen Jahren sehr bekannt geworden ist. ALS ist eine unheilbare Nervenerkrankung, die nach und nach den gesamten Körper befällt und lähmt. Die Patientin wusste daher sehr genau, dass sie irgendwann nicht einmal mehr in der Lage sein wird, über Augenbewegungen zu kommunizieren. Sie hat sich für ein Implantat im Gehirn entschieden.

Also für eine Operation.

Ja, für mich als Forscherin ist es überraschend, dass Patientinnen und Patienten das Implantat in Erwägung ziehen, statt einer nichtinvasiven Methode. Aber die Betroffenen sagen häufig: Ich sitze jetzt schon im Rollstuhl, dann will ich nicht etwas, das noch mehr Aufmerksamkeit auf mich lenkt. Jedenfalls: Die Operation ist gut verlaufen. Dann ging es erst einmal ans Lernen. wie man eine Gehirn-Computer-Schnittstelle bedient und die Buchstaben mit einer Buchstabiermaschine verlässlich und schnell für eine Unterhaltung auswählt.

Stefanie Enriquez-Geppert ist Neuropsychologin an der Universität Groningen. Sie forscht unter anderem zu Therapien zur Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit.

Wie funktioniert dieses Lernen?

Ganz grob gibt es mindestens drei Schritte: Die Patientin musste zunächst erst einmal lernen, wie sie überhaupt ein Signal auslösen kann, das der Computer dekodieren kann, also quasi versteht. In ihrem Fall ging es darum, den Motorcortex zu aktivieren. Das ist der Teil des Gehirns, der verantwortlich dafür ist, Bewegungen zu steuern. Sie hat das mittels eines Computerspiels getan und versucht, die gelähmte Hand zu bewegen.

Allein der Versuch, die Hand zu bewegen, führt zur Aktivität des Motorcortex und ist besonders geeignet, um von einem Computer erkannt zu werden. Vom Computer müssen die gemessenen Signale in Echtzeit vorverarbeitet werden und von Störsignalen getrennt werden. Erst dann können Algorithmen verlässlich lernen, wie ein Signal aussieht, das vom Motorcortex generiert wurde. Die Algorithmen können dabei mittels maschinellem Lernen, also einer Form der künstlichen Intelligenz, speziell auf die Gehirnsignale der Patientin trainiert werden. Denn bei jedem Menschen sehen diese Signale etwas unterschiedlich aus.

Und dann?

Nachdem ein Nutzer einer Gehirn-Computer-Schnittstelle gelernt hat, eine bestimmte Gehirnaktivität auszulösen, nachdem das Signal vorverarbeitet und vom Computer erkannt wird, geht es daran, mit den Signalen gezielt Buchstaben von einem Computerdisplay auszuwählen. Am Ende des Trainings konnte die Patientin so mit ihrer Familie kommunizieren.

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Wie lange hat das Training gedauert?

Bei dem beschriebenen Beispiel 167 Tage.

Entsteht damit eine dauerhafte Veränderung im Gehirn?

Das ist eine der großen Fragen, auf die wir noch keine abschließende Antwort haben. Vieles deutet darauf hin, dass die Neuroplastizität eine große Rolle spielt, also die Fähigkeit des Gehirns, sich zu verändern und zum Beispiel neue Synapsen zu bilden. Kollegen aus Österreich haben in einer Studie zeigen können, dass ein Neurofeedback-Training mit einer nichtinvasiven Methode nicht nur dazu führt, dass Patienten mit Multipler Sklerose eine bestimmte Gehirnaktivität besser regulieren konnten. Es minderte auch kognitive Denkprobleme. Entsprechend veränderte sich auch die Mikrostruktur der Gehirnregionen, die diesen Denkleistungen unterliegen, sie zeigten eine erhöhte Verbindung untereinander.

Was ist mit Anwendungen im nichtmedizinischen Bereich, die Unternehmen wie Elon Musks Neuralink im Blick haben?

Das wird auf alle Fälle kommen – die Frage ist nur, in welcher Größenordnung. Solche Entwicklungen können als irrelevant im Sande verlaufen, für Computerspiele genutzt werden oder auch in der Anwendung in bestimmten Situationen tatsächlich helfen. Wir können abseits der Medizin weitere Bereiche unterscheiden: Der eine ist das Monitoring der Gehirnaktivität, da geht es beispielsweise darum, das Ausmaß der Konzentrationsfähigkeit oder die Ermüdungszustände einer Person in einem ganz bestimmten Moment zu bestimmen. So könnte es zum Beispiel beim Autofahren hilfreich sein, festzustellen, wenn das Gehirn so erschöpft ist, dass ein Sekundenschlaf bevorsteht.

Wird so etwas schon erprobt?

Ja. Mit Kolleg:innen aus Frankreich arbeiten wir gerade in einem Projekt, in dem es darum geht, die Denkprozesse bei einer Personengruppe zu verbessern, die eigentlich schon sehr fit ist: bei Pilotinnen und Piloten. Denn obwohl diese eigentlich eine überdurchschnittlich gute kognitive Fähigkeit haben, geht sie auch bei ihnen zurück, wenn sie zu wenig geschlafen haben oder es Stress gibt. Wir wollen also daran arbeiten, dass das Gehirn auch in solchen Situationen leistungsfähig bleibt.

Was ist mit dem Lifestyle-Bereich?

Klar, ich kann mir auch vorstellen, dass es hier eine Nachfrage geben wird – zum Beispiel beim Gaming. Wenn man also für die Steuerung von Figuren in Computerspielen keinen Controller mehr braucht, sondern das direkt im Gehirn machen kann. Im Entertainmentbereich könnten Gehirn-Computer-Schnittstellen dazu genutzt werden, die Gemütsstimmung eines Anwenders zu erfassen, um passende Musikvorschläge durch Audio-Streaming-Dienste zu geben. Da gibt es ja noch mehr Szenarien: Musik nicht mehr über Boxen hören, sondern direkt im Gehirn verarbeiten. Oder Smart-Home-Geräte steuern. Aber braucht man für solche Anwendungen tatsächlich eine EEG-Kappe auf dem Kopf oder will man sich etwas ins Gehirn implantieren lassen, wenn man sich eigentlich selbstständig bewegen kann? Abgesehen von den Risiken.

Zum Beispiel?

Gerade bei invasiven Methoden, also bei den Implantaten, kann man die Gefahren noch nicht gut einschätzen. Zum Beispiel zu Risiken der Infektion und von Einblutungen, die durch Implantate ausgelöst werden können. Es gibt auch ungelöste Fragen zur Biokompatibilität, wie Elektroden mit dem Gehirngewebe interagieren und wie es zur pathologischen Neuroplastizität kommen kann, also möglicherweise zu Krampfanfällen. Letztendlich müssen wir uns als Gesellschaft auch Gedanken zum Datenschutz machen, etwa darüber, wie ein Implantat vor Hacking geschützt wird oder ungewollte drahtlose Hirndatenübetragung vermieden werden kann.

Leser*innenkommentare

31841 (Profil gelöscht)

Gast

Kommerziell so richtig interessant wird die Regulation und Kontrolle des Gehirns durch Computer und Algorhitmen. Passiert auch so schon.