Hunger und Krieg in Jemen: Krise in der Krise in der Krise

Geberstaaten haben 1,7 Milliarden US-Dollar zugesagt, um die Not im Jemen zu lindern. Was es aber eigentlich braucht, ist eine politische Lösung.

Eine Frau mit ihren Kindern vor den Toren Sanaas am 1. März 2021 Foto: Khaled Abdullah/reuters

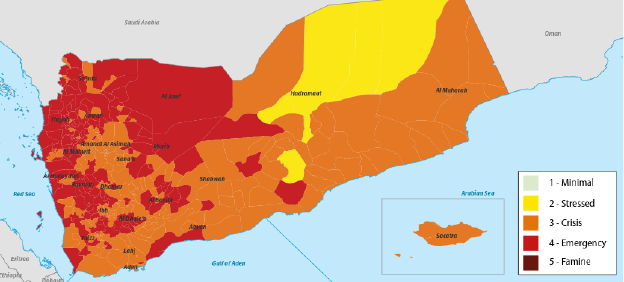

BERLIN taz | Die gute Nachricht: Tiefrot ist noch kein Gebiet auf der UN-Karte zur Hungerkrise im Jemen. Die schlechte: Sehr viele Landesteile, vor allem die dicht bevölkerten im Westen und an der Rotmeerküste, sind rot. Hier herrscht „Notstand“: Millionen Menschen stehen also kurz vor einer echten Hungersnot – ein klar definiertes Phänomen, das es im arabischen Raum nirgends gibt und das die Vereinten Nationen weltweit nur äußerst selten ausrufen.

Was der derzeitige Notstand im Jemen konkret bedeutet, berichtet Bernadette Schober am Telefon. Immer mehr unterernährte Menschen, Kinder und Schwangere inklusive, kämen in ihre Einrichtungen, erzählt die Österreicherin. Schober lebt in der von den Huthi-Rebellen kontrollierten Hauptstadt Sanaa, von wo aus sie die Aktivitäten von Ärzte ohne Grenzen im Jemen koordiniert. „Sechs Jahre Konflikt“, sagt sie, „haben das Land in eine tiefe Krise gestürzt.“

Welche der vielen vorhandenen Zahlen diese Krise am besten veranschaulicht, ist schwer zu sagen. Vielleicht diese: Für 2021 erwarten die UN, dass deutlich mehr als zwei Millionen Babys und Kleinkinder unter fünf Jahren unter akuter Mangelernährung leiden werden. „Kindheit im Jemen“, sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Montag auf der diesjährigen internationalen Geberkonferenz für das Land, „ist eine besondere Art der Hölle“.

Hunger ist im Jemen aber nur eines von vielen Problemen, die am Ende alle zusammenhängen und sich gegenseitig verstärken. Schober berichtet von einer Mutter und ihrer Tochter: Die Zweijährige hatte Durchfall, doch der Weg ins Krankenhaus war zu weit, die Kosten für den Nahverkehr zu hoch. Erst als das Mädchen einen kritischen Zustand erreichte, machte sich die Mutter auf einen stundenlangen Fußmarsch und erreichte eine Klinik der Hilfsorganisation, wo das völlig dehydrierte Kind wieder genesen konnte.

Cholera, Diphtherie, Masern

Es sind Herausforderungen wie zu hohe Transportkosten, zu wenig medizinisches Personal auf dem Land, lange Wege in die Städte und Sicherheitsprobleme an den Checkpoints, die den Jemenit*innen zu schaffen machen. Besonders in den ländlichen Gebieten haben Gesundheitseinrichtungen geschlossen oder sind im Krieg zwischen Huthi-Rebellen auf der einen und jemenitischen Regierungstruppen und saudischen Kampfjets auf der anderen Seite zerbombt worden.

UN-Karte zur Hungerkrise, rot = Notstand Foto: UNOCHA

Im Zusammenspiel mit der Hungerkrise ist das kollabierte Gesundheitssystem die perfekte Voraussetzung dafür, dass Krankheiten, die in den meisten Ländern der Welt keine Rolle mehr spielen, wieder ausbrechen: Cholera, Diphtherie, Masern, zählt Schober auf. Die Coronapandemie – Jemenit*innen fürchten aktuell eine weitere Welle – sei in dieser Situation einfach noch eine „extreme Zusatzbelastung“, sagt Schober erst auf Nachfrage.

Um das Allerschlimmste zu verhindern, hat die Staatengemeinschaft auf der Geberkonferenz am Montag erneut eine Milliardensumme an Spenden zugesagt. Insgesamt kamen 1,7 Milliarden US-Dollar zusammen. Auch wenn das viel Geld ist, bleibt die Summe sowohl hinter den Forderungen der Uno in Höhe von rund 3,85 Milliarden als auch hinter der vom letzten Jahr (1,9 Milliarden) zurück. Das Ergebnis sei „enttäuschend“, teilte Guterres noch am Abend mit.

Deutschland hat in diesem Jahr 200 Millionen Euro an Hilfen zugesagt, die Europäische Kommission 95 Millionen. Saudi-Arabien, eine der Kriegsparteien, sagte 430 Millionen US-Dollar zu, die Vereinigten Arabischen Emirate, Riads wichtigster Verbündeter, 230 Millionen Dollar.

Machtposition der Huthis

Doch humanitäre Hilfe allein wird den Konflikt nicht beenden. „In den Medien gilt der Jemen ja entweder als humanitäre Krise oder als Stellvertreterkrieg“, sagt Mareike Transfeld vom Yemen Policy Center. „Ich finde es wichtig zu unterstreichen, dass es sich nicht nur um eine humanitäre, sondern auch um eine politische Krise handelt, die auch diplomatisches Engagement erfordert.“

Denn momentan spitzt sich der Konflikt wieder zu. Versuche des UN-Sonderbeauftragten Martin Griffiths, einen landesweiten Waffenstillstand zu erreichen, waren bislang nicht erfolgreich. Transfeld zufolge hatte zudem die Ankündigung der neuen US-Regierung, die Saudis im Krieg gegen die Huthis nicht mehr zu unterstützen, nicht nur positive Folgen. So habe Joe Bidens Ansage, „relevante“ Waffenverkäufe an Riad zu beenden, die Huthis ermutigt, ihre Offensive auf Marib fortzusetzen. Die Region östlich von Sanaa steht aktuell im Mittelpunkt der Kampfhandlungen.

„Die Huthis sind mittlerweile so stark, dass der bisherige UN-Ansatz nicht ausreicht“, sagt Transfeld. „Es gibt absolut keine Anreize für die Huthis, in Verhandlungen zu gehen, besonders nicht, wenn die Möglichkeit besteht, Marib einzunehmen.“ Von mehreren Fronten rücken Huthi-Kämpfer derzeit auf die Region und die gleichnamige Stadt vor. Eine Katastrophe sei vorprogrammiert: „Marib ist nicht nur eine Hochburg der Regierung, sondern auch Zuhause von circa einer Million Binnenflüchtlingen.“

Hoffnung macht indes, dass die USA dem Jemenkonflikt wieder mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. „Dieser Krieg muss enden“, sagte Joe Biden in seiner außenpolitischen Grundsatzrede im Februar. Auch dass die USA im Atomstreit mit Iran nach neuen Wegen suchen, könnte Folgen haben für den Jemen. Durch Druck auf die Huthis könnte Teheran Kooperationswillen demonstrieren und den USA entgegenkommen. „Die Huthis“, sagt Transfeld, „sind in einer absoluten Machtposition.“ Der einzige Weg, auf sie Einfluss zu nehmen, gehe über Teheran.

Unter Donald Trump hatte die US-Regierung den Kampf gegen die Huthis als Teil ihrer Anti-Iran-Politik verbucht, die Saudis mit Rüstung eingedeckt und die Huthis als Terrororganisation eingestuft, was von Beobachter*innen als Hindernis für Friedensverhandlungen kritisiert wurde. Dass Biden nun bereits in seinen ersten Amtswochen mit Timothy Lenderking einen Jemen-Sondergesandten benannt hat, zeigt, dass sich die USA im Jemen offenbar wieder konstruktiv engagieren wollen.

Um wirklich etwas zu bewegen und sowohl die politische als auch die humanitäre Krise zu beenden, brauche es einen Ansatz, der den regionalen und lokalen Konflikt mitdenkt, sagt Transfeld. Dabei müssten Regionalmächte wie Saudi-Arabien, die Emirate und Iran einbezogen und dazu gebracht werden, ihre Interessen am Verhandlungstisch vorzubringen.