Dokumentarfilm von Dror Moreh: Probleme aus der Hölle

In „Kulissen der Macht“ geht Dror Moreh Menschenrechtsverletzungen und den Entscheidungen über militärisches Eingreifen nach.

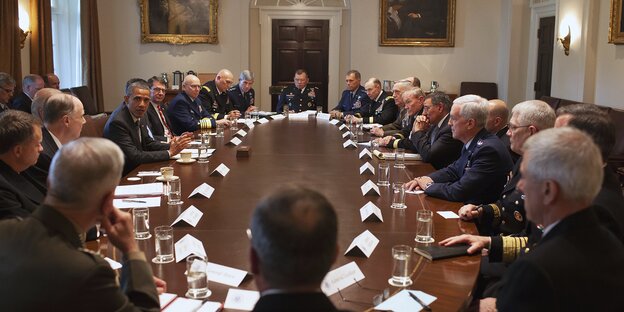

Eingreifen oder nicht eingreifen? Der ehemalige US-Präsident Barack Obama in „Kulissen der Macht“ Foto:

Films That Matter

Das Mantra „Nie wieder“ gehört seit dem Holocaust auch auf dem Parkett der internationalen Politik zu einer immer wieder bemühten Losung. Für den israelischen Filmemacher Dror Moreh verweist das feierliche Versprechen in der Nachkriegsweltordnung auf einen Widerspruch, der dem Slogan inhärent ist. Gleich zu Beginn seines neuen Dokumentarfilms stellt Moreh nämlich die Frage, wie es die Alliierten trotz ihres konzertierten Vorgehens gegen die Nazis versäumen konnten, die Bahngleise, die zu den Vernichtungsstätten der Konzentrationslager führten, zu bombardieren, obwohl sowohl die Orte als auch das Ausmaß der Vernichtung durch nachrichtendienstliche Informationen hinlänglich bekannt waren.

Für den Filmemacher ist das eine Art Ursünde der internationalen Community, die es, so zeigt sein Film „Kulissen der Macht“, auch in den Jahrzehnten danach nicht immer genau nahm mit ihrem Versprechen, bei Anzeichen ethnischer Gewalt einzuschreiten und ein „Nie wieder“ von Menschheitsverbrechen faktisch wirksam werden zu lassen.

Vom Begriff Genozid ist derzeit leichtfertig im Zusammenhang mit dem Krieg in Gaza die Rede, dessen Auslöser das Terrorattentat der Hamas war, dem mindestens 1.200 Israelis zum Opfer fielen. Wie Moreh kürzlich in einem Interview angab, müsse jeder Vorwurf des Völkermordes ernst genommen werden, auch die Anwürfe des Internationalen Gerichtshofes gegen Israel. Was sich aber mit Sicherheit bereits sagen lasse, so der Dokumentarfilmer: „Israel wurde am 7. Oktober Opfer eines genozidalen Angriffs.“

Bestürzung und Entsetzen

Wie präzise man im Umgang mit der Vokabel in jedem Fall sein sollte, davon berichtet Morehs Dokumentarfilm sehr eindrücklich. Sein konkretes Sujet ist die Art und Weise, mit der US-amerikanische Staats- und Regierungschefs seit dem Fall der Sowjetunion auf Berichte über Völkermord und Massentötung von Zivilisten reagierten. Entlang der Stationen Bosnien, Kosovo, Kuweit, Ruanda, Libyen und Syrien entfaltet Moreh ein geschichtliches Panorama, das aus Menschenrechtsperspektive kaum etwas anderes als Bestürzung und Entsetzen zulässt.

Die erzählerische Formel aus historischem Bildmaterial und persönlichen Erzählungen wird bei Moreh dabei nicht zum dröge umbilderten Talking-heads-Palaver. Denn zwei entscheidende Fähigkeiten bringt der Dokumentarjournalist mit: die Fertigkeit zur wirklich pointierten Bild- und Sequenzauswahl sowie eine bewundernswerte Ausdauer beim kritischen Nachfragen. Der ehemalige US-Außenminister Colin Powell etwa zeigt sich ob des Nachhakens Morehs betreffend die Glaubwürdigkeit der Kriegsbegründung im Irakkrieg gegen das Hussein-Regime deutlich angefasst.

Als Gretchenfrage der internationalen Politik stellt sich in „Kulissen der Macht“ jene nach dem militärischen Eingreifen heraus

Als Gretchenfrage der internationalen Politik stellt sich in „Kulissen der Macht“ jene nach dem militärischen Eingreifen heraus. Soll man oder soll man nicht angesichts drohender Völkermorde zu Mitteln der Gewalt greifen? Morehs dokumentarische Arbeit macht sich diese Frage nicht leicht und gibt auch keine Antwort im Sinne eines simplifizierenden Dafür oder Dagegen.

„Kulissen der Macht“ arbeitet vielmehr die Konsequenzen beider politischer Positionen heraus. Der des entschlossenen Handelns und der etwaigen des Nichtagierens. Exemplarisch anhand der Fälle des Jugoslawienkrieges – wo die internationale Staatengemeinschaft eingriff – und Ruanda, wo die Untätigkeit des Westens zum Massenmord der Hutu an den Tutsi führte.

Komplementär das Einschreiten gegen den Diktator Gaddafi, der drohte, die Opposition in Libyen zu ermorden, und das westliche Zögern, vorneweg das der US-Regierung unter Obama, in Syrien, als Machthaber Assad seine eigene Bevölkerung massakrieren ließ. Mitunter mit Chemiewaffen, was doch eigentlich eine „rote Linie“ der Obama-Regierung gewesen war.

Ein ethisches Dilemma

Als „Problem aus der Hölle“ beschreibt die Politikberaterin Samantha Power, der in Morehs Film eine zentrale Rolle zukommt, das zugrundeliegende ethische Dilemma. Unter Obama wurde Power Botschafterin der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen. Die Grenzen der internationalen Gestaltung zeigen sich auch im Sicherheitsrat, wo Power angesichts der von Russland gemeinsam mit dem syrischen Diktator durchgeführten Bombardierung Aleppos fragt: „Have you no shame?“

Putins Russland kehrte während des Syrienkriegs zurück auf die Weltbühne. Die Post-Kalter-Krieg-Ordnung und das vermeintliche Ende der Geschichte, die Moreh zunächst in seiner historischen Auseinandersetzung andeutet, sind in einer neuen Epoche globaler Auseinandersetzung vollständig abgeräumt.

Obamas rote Linie und das Ausbleiben einer Reaktion auf den Chemiewaffeneinsatz des Assad-Regimes zeichnet der Filmemacher jedoch nicht nur als Versagen der damaligen US-Administration, sondern auch als eines der mangelnden internationalen Zusammenarbeit. Der aktuelle Nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, Jake Sullivan, beschreibt das grundlegende Problem, ganz im Sinne Morehs, als einen „loop of imperfection“.

In der internationalen Politik, das zeigt „Kulissen der Macht“ gibt es Entscheidungen, bei denen ausschließlich fürchterliche Optionen zur Wahl stehen. Zuschauer haben hiervon am Ende der deutlich über zwei Stunden langen Dokumentation ein greifbares Bild. Dror Moreh, der zuletzt mit „The Gatekeepers“ die Auseinandersetzung mit dem israelischen Geheimdienst Shin Bet suchte, zeigt sich hier einmal mehr als kompetent im Beleuchten komplexer geschichtlicher wie politischer Verhältnisse.

Leser*innenkommentare

Christian Will

Danke für die sehr gute Kritik!

Janix

Ähm, was war denn genau die Begründung, den gewiss schlimmen 7.10. gleich mit "Genozid" zu belegen??? Mindestens genauso überzogen, wie die Vertreibungen, Bombardierungen und die Kollektiv-Aushungerung gleich so zu bezeichnen.

Wie in Syrien eine klare Antwort wohl einiges verhindert hätte, könnte das jetzt auch der Fall sein. Die Ukraine braucht die Waffen auch zur klaren Selbstverteidigung, anders als Netanyahus Israel gerade.