Q-Cells und die Region Bitterfeld: Auferstanden aus Ruinen

Q-Cells war eine Hoffnung für die vom Ende der DDR gebeutelte Region Bitterfeld. Zum Glück nicht die einzige, denn hier wuchsen tatsächlich blühende Landschaften.

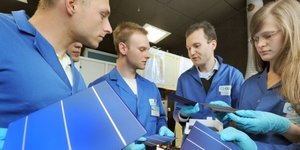

Auch die Zulieferindustrie im „Solar Valley“ ist bedroht. Es produzieren aber auch Großfirmen anderer Industriezweige in Bitterfeld. Bild: dpa

BITTERFELD taz | Die Geschichte, wie Uwe Schmorl zu Q-Cells kam, ist legendär. Der kleine, kräftige Mann war gerade arbeitslos geworden – nach der Wende und dem Ende der Filmfabrik ORWO in Wolfen bei Bitterfeld zum zweiten Mal. Diesmal, zehn Jahre später, hatte die Glasfaserfabrik im Ort dichtgemacht, wo er untergekommen war. Eines schönen Tages im Jahr 2001 fuhr er mit dem Rad in Thalheim bei Bitterfeld an einem seltsamen Bauschild vorbei.

Schmorl, damals Mitte vierzig, fragte einen Kollegen, wo er anrufen sollte. Kurz darauf fuhr er nach Berlin, Kreuzberg, zum Vorstellungsgespräch. Da saßen sie dann alle, die Gründer von Q-Cells: Paul Grunow, Holger Feist, Anton Milner und Reiner Lemoine.

Schmorl dachte: „Die sind ja völlig bekloppt!“ Bis heute wundert er sich darüber, mit wie viel Elan diese Leute die Welt verbessern wollten. Dass sie so gar nicht seinem Klischee vom Wessi-Kapitalisten entsprachen. Dass sie auch gar nichts von ihm wissen wollten. Und dass sie ihn trotzdem nahmen.

Er hat sich nie aufgehört zu wundern, wie schnell er dann vom Anlagenaufbauer zum Schichtleiter und schließlich zum Produktionsleiter aufstieg. Und dass er schließlich wegen seines „natural leadership“, wie Anton Milner das nannte, in den Aufsichtsrat sollte, als Vertreter der Arbeitnehmer.

In den Top Ten der weltweiten Modulhersteller finden sich jetzt je nach Kriterien – verkaufte Leistung in Megawatt, Umsatz, Gewinn – noch die deutschen Firmen Q-Cells und Solarworld. Und das nur auf den hinteren Rängen. Vorne sind vier chinesischen Produzenten: Suntech, JA Solar, Yingli und Trina. Hinzu kommt die US-Firma First Solar als einziger Nicht-Chinese unter den Top Five.

In Deutschland arbeiten laut einer aktuellen Studie des Umweltministeriums gut 100.000 Menschen in der Photovoltaikbranche, die meisten davon in etwa 15.000 Installateur- und Wartungsfirmen. Etwa 350 Unternehmer waren laut dem Bundesverband Solarwirtschaft 2011 Hersteller von Solaranlagen oder Zulieferer.

Jobkönige sind Wechselrichter-Weltmarktführer SMA aus Kassel mit mehr als 5.300 Mitarbeitern weltweit, Solarworld mit 3.300, Q-Cells mit 2.300 und First Solar aus den USA mit 6.400 weltweit, davon 1.400 in Deutschland. (rem)

Kurzärmliges Auftreten

Schmorl – der gelernte Schlosser, der, wenn er keinen Arbeitskittel tragen muss, gern kurzärmlig auftritt und dessen Augen heute noch glitzern, wenn er von der Q-Cells-Gründerzeit spricht – ist ein Mensch, an dem man die Geschichte der Firma gut erzählen kann. Und auch die Bedeutung der nun abgestürzten Sonnenkönige für eine gebeutelte Region. Einer, der wendig geworden ist durch das, was er erlebt hat. Und kampflustig.

Bis zur Wende galt Bitterfeld wegen seiner Chemiewerke, wegen seines Braunkohlentagebaus und wegen seiner Filmfabrik im benachbarten Wolfen als schmutzigste Stadt Europas. Alles stank, alles ätzte. Monika Maron beschreibt die Gegend in ihrem berühmten Roman „Flugasche“ Anfang der Achtziger als „Synonym für eine marode Wirtschaft“.

Nach der Wende wurden auf einen Schlag 50.000 Leute arbeitslos. Die Region, in der bis heute keine Stadtfahrt ohne den Ausblick auf Schornsteine, Fabrikhallen und hochgebockte Rohrsysteme auskommt, muss gewirkt haben wie eine Geisterstadt. Ein ganzer Landstrich war vom Untergang bedroht.

Bis in die Gegenwart haben sich viele Biografien hier nicht von diesem Einschnitt erholt. Wer heute – wie Monika Maron für ihren Folgeroman „Bitterfelder Bogen“ von 2009 – hierher fährt, der kann nur noch ahnen, was die Q-Cells-Ansiedlung damals bedeutet haben muss. Das große Aufatmen oder auch: Auferstanden aus Ruinen, die zweite.

Nicht bitter, nicht depressiv

Denn heute blühen hier tatsächlich Landschaften: Gruben wurden zugeschüttet, geflutet und zu großen Seen gemacht, an denen stilvolle Hotels Touristen locken. Braunkohlebagger, Maschinenhäuser und Schaltzentralen wurden zu Museen und Industriedenkmälern verwandelt.

Selbst jetzt, da Q-Cells pleitegeht und das gesamte „Solar Valley“, die Firmen, die sich um die Solarschmiede herum angesiedelt haben, in Gefahr ist, ist die Stimmung in Bitterfeld gelassen. An einem Markttag kann man das am Peking-Imbiss, vorm „Krempeltempel“ oder am Stand mit den günstigen Handtüchernheraus finden. Die Leute sind nicht so bitter, so depressiv, wie immer wieder behauptet wird. Gerade wird einmal wieder in den Medien der Solidarpakt diskutiert, das verfolgen viele hier und können sich doch darüber nur amüsieren.

Sie wissen, dass viele Firmen in Bitterfeld und Wolfen heute aus dem Westen kommen und auch im Westen ihre Steuern zahlen. „Die Leute hier erinnern auch noch, wie schwer es nach der Wende war, von der Treuhand Grund und Boden, Maschinen und Gebäude zu kaufen“, sagt Oberbürgermeisterin Petra Wust – und erklärt dann, wie den Firmen aus dem Westen die Infrastruktur vor Ort für ein paar Mark hinterhergeworfen wurde.

Wust, die im gerade zum Rathaus umfunktionierten, imposanten Industriegebäude 041 residiert, tritt selbtstbewusst auf. Auch sie hat daran maßgeblich mitgewirkt, dass Q-Cells nach Bitterfeld kam. Sie weiß, was die rund 2.000 Arbeitsplätze, die jetzt wegfallen könnten, für die Region bedeuten würden.

Fast 400 Betriebe mit 14.000 Jobs

Sie weiß aber auch: Inzwischen gibt es hier mehr als 14.000 Arbeitsplätze in fast 400 Betrieben – unter anderem produziert Bayer in Bitterfeld fast alle Aspirin-Tabletten für den europäischen Markt. Die Stadt schrumpft inzwischen nicht mehr als andere kleine Städte in ganz Deutschland auch, und selbst die Arbeitslosenquote mit knapp 14 Prozent könnte schlechter sein.

„Das Ende von Q-Cells wäre eine Katastrophe“, sagt sie, „aber wir würden es verkraften.“ Auf die Frage, ob manche wie sie, also Ostdeutsche ihrer Generation, zäh genug geworden sind, muss die Frau mit dem kräftigen Händedruck laut lachen. Uwe Schmorl, die gute Seele von Q-Cells, den dort alle „Schmorli“ nennen, sagt im Moment der Pleite nichts.

Aber man kann sich gut vorstellen, was er sagen würde – und dass auch er es vielleicht versuchen würde mit einem beherzten Lachen. Als Q-Cells 2009 in die Krise geriet und der letzte Gründer Anton Milner den Betrieb verließ, da dachte auch Uwe Schmorl kurz daran, etwas Neues anzufangen. Bis dahin war goldene Zeit, Q-Cells konnte gar nicht so viel produzieren, wie es Nachfrage gab.

Weiter kämpfen, auch wenn´s knallhart wird

2007 war Q-Cells der zweitgrößte Zellhersteller weltweit und 7,6 Milliarden Euro wert. Die Menschen wurden quasi im Hunderterpack eingestellt. „Im Grunde habe ich erst nach der Wirtschaftskrise und dem Auftauchen der chinesischen Konkurrenz gelernt, was freie Marktwirtschaft bedeutet“, sagt er.

Uwe Schmorl bereut es nicht, dabeigeblieben zu sein. „Ich hänge an Q-Cells, die Firma macht mich glücklich, sie ist meine Droge“, schmunzelt er. Er wird weiter kämpfen, auch wenn’s knallhart wird, wenn’s weh tun und Kraft kosten wird, wie er solche Dinge auszudrücken pflegt. Er wird kämpfen: für sich, für seinen Traum – und für seine Leute. Bis zuletzt.

Leser*innenkommentare

noevil

Gast

Ich bin nicht aus Ostdeutschland sondern dem Westen. Trotzdem kocht es bei mir immer noch hoch, wenn ich nur an das seinerzeitige "treuhänderische Handeln" und Verschleudern der Treuhand denke. Die Folgen davon konnten wir durch die Entvölkerung und Verödung ganzer ostdeutscher Wirtschaftsregionen erleben. Die Firmen, die sich durch symbolischen Kauf und Verschrottung von Ost-Firmen-Immobilien mit Staatsgeldern und mithilfe der Treuhand - gefühlt - unrechtmäßig bereichert hatten, mache nicht nur ich verantwortlich dafür. Sie sind heute ziemlich sicher dieselbe FDP-nahe Klientel, die durch deren Politik dafür sorgt, dass mittelständische Solar-Unternehmen nach eigenen Fehlern auch noch durch haarsträubende investitionsfeindliche Entscheidungen mit wehenden Fahnen und allen sozialen Folgen für die Mitarbeiter wieder in den Abgrund segeln. Das macht die atomnahen Energiegiganten wieder interessant fürs Portfolio dieser Anleger.

Hoffentlich macht neben dem Zahn der Zeit (sprich dem unermüdlichen Widerstand gegen das Wiederaufleben der Atomindustrie) eine wieder erwachende Anlagen-Ethik solchen Planungen zugunsten des Mittelstandes einen Strich durch die Rechnung.

Norbert

Gast

Petra Wust, die in sich ruhende Mutter der Stadt Bitterfeld-Wolfen mit dem kräftigen Händedruck … die Bitterfeld-Wolfener selbst, ein Schlag Menschen, der sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt, der Idylle an der Goitzsche sei Dank ... Und im Zentrum der Stadt thront das Rathaus als Sinnbild des ostdeutschen Wirtschaftswunders … Das nenne ich doch mal investigativen Journalismus.

Die Realität ist in Bitterfeld-Wolfen eine andere. Und dabei lässt sich das wahre Bild der Stadt auf viele deutsche Kommunen übertragen. Petra Wust sind die Menschen in ihrer Region egal. Vor zwei Wochen schüttelt sich den MitarbeiterInnen des Solar Valley noch „solidarisch“ die Hände und die Naiven unter ihnen glauben tatsächlich, dass die Stadt sich aktiv Problemen in der Region stellen würde, Farbe bekennt und vielleicht eine kritische Stellung bezieht – womöglich noch konträr zur aktuellen Position der Landesregierung. Aber nicht Bitterfeld-Wolfen: Hier werden kritische Fragen von Journalisten der „Mitteldeutschen Zeitung“ von der Mutter der Stadt abgewirkt und „neugierige“ Journalisten als „Nestbeschmutzer“ beschimpft. Hier gibt es Tabuthemen, die nicht angesprochen werden, weil sie der politischen Lobby nicht passen (Randzeitenbetreuung, ÖPNV, Mieten, etc.).

Die Bewohner der Stadt haben zu großen Teilen schon längst resigniert. Wenn man weiß, dass ein Großteil von ihnen mit neuerlichen Mieterhöhungen von 20 % durch die Wolfener Wohnungsunternehmen befassen muss und die KomBA höchstwahrscheinlich nicht mehr die Wohnkosten übernehmen wird, da keine Gelder mehr da sind, wird klar, dass der Durchschnitts-Bitterfeld-Wolfener ganz andere Probleme hat, als sich zur aktuellen Q-Cells-Misere zu positionieren. Der Mietspiegel ist seit Jahren mit den üblichen Mietpreisen angrenzender Städte wie Leipzig oder Halle vergleichbar, nur dass in HAL und L meist ein Winterdienst vor der Tür kehrt, keine Maden in den Klingelschildern hängen und nicht der DDR-Asbest-Fußboden in den Treppenhäusern ausliegt.

Und wenn wir gerade beim Thema Wohnungsunternehmen sind: Das imposante Rathaus mit seinen original Jugendstil-Konferenzraum – wer hat es bezahlt? Das Wohnungsunternehmen WBG oder vielmehr die Mieter der WBG, die jetzt wieder fleißig zur Kasse gebeten werden.

Bei so viel Treistheit verbunden mit gleichzeitig ruhigem Gewissen, hat wohl jeder nen kräftigen Händedruck und kann gut lachen …

Spartaner

Gast

Selten so ein Quatsch gelesen. QCells hat die ganze Zeit nur von unseren Steuern überlebt. Ansonsten hätte es noch heute ganz trüb in der gesamten Region ausgesehen. Und wird es auch bald wieder.

Wichtel

Gast

@systemix

Nichts mehr hinzuzufügen...nach 8 Jahren Exil-Berlin (waren zwar schön und erkenntnissreich, aber finanziell ein Bankkrott) in 4 Städten im gesamten deutschen Gebiet, teile ich ihre Meinung!

In 3 Wochen werde ich dann, zwar für gutes Geld (2000,-€ Netto), aber jede Woche woanders auf diversen Baustellen arbeiten...das Wissen meines durch studiengebührenbedingtes, abgebrochene Studium, ist manchen Gold wert...nur meine Wohnung wird dann 418,-€ warm für 1 Woche Wohnzeit kosten...die restliche Zeit heißt es dann:"Bauwagen"!

Till

Gast

Wenn die Chinesen ihr Gesetz, nachdem der Anteil von Regenerativer Energie an der Energieerzeugung sích jedes Jahr verdoppeln soll , wirklich durchziehen , werden sie zwangsläufig nicht mehr so viele Solarzellen Exportieren können,. Es kann gut sein das sie demnächst sogar zukaufen müssen.

Im Übrigen ist es auch so, das Mitteleuropäischer Erfindergeist und die Notwendigkeit die mitlerweile ja nun schon 50 000 jahre Alten

Verbrennungstechnologien hinter uns zu lassen, ihre Früchte tragen werden.Nirgendwosonst außer hier bei uns wird die Energiewende in Gedanke und Tat umgesetzt werden können.Wir haben die Leute und die Infrastruktur und sollten uns auf dem Weg nach vorne von niemanden ,weder von innen noch von außen,aufhalten lassen.In diesem Sinne, Vorwärts immer, Rückwärts nimmer, auf zur Sonne zur (Energetischen) Freiheit, solange wir es noch bezahlen können.

Ingo

Gast

Ich komme aus'm Westen und habe auch ne Zeit lang im Osten gewohnt und sehr nette Leute kennen gelernt.

Meiner Meinung nach ist die Ost und Westdebatte total veraltet und sowieso bescheuert.

Wir erleben bald eine Nord und Südzonen Spaltung:

BaWü, Sachsen, Thüringen und Bayern und Hessen geben dann den Takt an.

Ökonomisch schwache Regionen brauchen Menschen nicht viel Geld, wo Menschen sind enstehen Bedürfnisse. Kohle "wer auch immer das bezahlt" bringt garnichts wenn Geisterstädte entstehen.

Deswegen Großmetropolen entvölkern und die Leute in den Nord bis Mittelosten bringen alles andere ist Geldverschwendung.

systemix

Gast

Diese elendige Westsicht, dieses von oben herab gespeiste Be- oder Verurteilen einer Region hat sich auch nach 20 Jahren nicht geändert. Frau Maron, die sich ja angesichts eines Arbeiters zu DDR-Zeiten schon vor ihm ekelte, ist gewisse keine Zeitzeugin für regionale Wirtschaftsfragen. Solange dieser pathologische Antikommunismus in den Köpfen der Menschen und Journalisten noch vorkommt, wird es keine Einheit geben. Das sei einmal diesen Großwestdeutschlandträumern ins Stammbuch geschrieben.

Leider sind diese Spezies jünger als ich und können sich nicht mehr an die industrielle Wirklichkeit im Kohlenpott der 50er und frühen 60er Jahre erinnern. Jene sind im geschützten Biotop aus Reihenhaus mit Zweitwagen und "mein Kind soll es einmal besser haben" groß geworden. Sie sehen solche Regionen mit einem gewissen voyeuristischem Prickel an und verbreiten sich dann über Wirtschaftssysteme und deren Folgen. Dann sollten sie nicht vergessen, dass sie ihren Wohlstand ihren Eltern verdanken, die sich unter genau denselben Bedingungen wie die Bürger in Bitterfeld für eine bessere Perspektive krumm legten.

Was aber noch viel schlimmer als eine solche bornierte Weltschau ist, das ist die Tatsache, dass 14% Arbeitslosenquote dann schon achselzuckend als normal hingenommen wird. Nachdem 50 000 Arbeitsplätze schlagartig verschwanden sind in 20 Jahren gerade einmal ein Drittel wieder nachgewachsen. Wieviel davon sind keine 400 Euro-Jobs? Wieviele davon reichen zum Überleben aus und müssen nicht "aufgestockt" werden?

Wer dann von blühenden Landschaften spricht, der betreibt Demagogie. Zugegeben, auch eine besondere Form von journalistischem Selbstverständnis. Ich habe über Jahre hinweg diesen regionalen Kahlschlag in Mitteldeutschland begleitet, gesehen wie die Menschen jeden Strohhalm ergreifen und hoffen: "...es kann ja nicht immer so weitergehen." Doch es kann und ging 20 Jahre so weiter. Die jetzige Politik setzt auf das Aussterben der Bevölkerung und dann kann es in der Tat zu blühenden Landschaften kommen, denn wir anständigen Deutschen lassen uns Eines ganz bestimmt nicht nehmen - unsere Friedhofskultur.