Macht von Eliten: Früher Kaste, heute Code

Epstein-Files oder Tegernsee-Connection: Die Mächtigen spielen nach ihren eigenen Regeln. Warum wir dieses kaputte System bekämpfen müssen.

S tellen Sie sich bitte einmal Folgendes vor: Es existiert ein Foto, auf dem ein amtierender Präsident eines Staates einen ehemaligen Präsidenten desselben Staates oral befriedigt, und dieses Foto wurde dem Präsidenten eines anderen, möglicherweise verfeindeten Staates zugespielt. Oder stellen Sie sich vor, dass sich ein sehr reicher Mann, besessen vom Erreichen der eigenen Unsterblichkeit, das Blut seines 20-jährigen Geliebten spritzt in der Hoffnung, dass es sich dabei um eine lebensverlängernde Maßnahme handeln könnte.

Oder, wahrscheinlich etwas leichter vorstellbar, dass sich irgendwo, an einem wunderschönen Ort, mächtige Menschen treffen und viel Geld dafür bezahlen, mit noch mächtigeren Menschen ins Gespräch zu kommen. Bei wunderschönem Ausblick auf Berge und Seen und fantastischem Essen, organisiert von einem guten Freund eines Regierungschefs, der wiederum seinen guten Freund zum Teil seiner Regierung macht.

Können Sie sich das alles vorstellen?

Natürlich können Sie. Denn genau diese Mischung aus Unwahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeit ist die Signatur unserer Gegenwart. Und damit sind wir mittendrin in einem jahrtausendealten Problem, für das es offenbar keine Lösung gibt. Weil es kein wirkliches Interesse an einer Lösung gibt, weil die, die es lösen könnten, eben Teil dieses Problems sind.

Die Sache mit dem Foto ist ein Gerücht, das seit der vergangenen Woche im Zuge der teilweise veröffentlichten Epstein-Files durchs Internet kursiert. Die Sache mit dem Blut hat der Milliardär Peter Thiel von sich selbst erzählt und die Sache mit dem wunderschönen Ort ist die sogenannte Tegernsee-Connection, offizieller und weniger konspirativ auch „Ludwig-Erhard-Gipfel“ genannt.

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Jetzt könnte man verwundert und angewidert den Kopf schütteln und sich ein bisschen über die „Eliten“ aufregen. Oder aber man versucht zu verstehen, wie es überhaupt dazu kommen konnte – zu diesen „Eliten“ und ihren Zirkeln und ihrem Verhalten. Vielleicht muss man ein System erst verstehen, bevor man es verändern kann?

Es gab schon immer Gesellschaften im Zwischengeschoss des Lebens, die sich zwischen Gesetz und Gewohnheitsrecht, zwischen Öffentlichkeit und Ohnmacht, zwischen Politik, Kapital, Einfluss und Moral bewegt haben. Die Menschen dieser Gesellschaften treffen sich in Lounges und Aufsichtsräten, auf Panels, Inseln, bei Banketts und in Hintergrundkreisen. Sie bilden Netzwerke und kriminelle Strukturen und ihre Dekadenz findet im Verborgenen statt. Manchmal aber werden ihre Machenschaften öffentlich. Manchmal bekommen Gesellschaften Namen. Zum Beispiel Jeffrey Epstein.

Epsteins Netzwerk überlebte

Epstein war ein amerikanischer Finanzier, der 2008 erstmals wegen Missbrauchs Minderjähriger verurteilt wurde und ab 2019 erneut in Untersuchungshaft saß. Sein eigentlicher Einfluss beruhte nicht auf seinem Vermögen, sondern auf seinem Netzwerk: Er vermittelte Kontakte zwischen Wirtschaftsgrößen, Politikern, Wissenschaftlern und Unterhaltungseliten – oft in einem Graubereich zwischen Privileg, Macht und sexuellem Missbrauch. So entstand ein verstörendes Netzwerk, in dem junge Mädchen und Frauen an Promis weitergereicht wurden. Im August 2019 starb Epstein in U-Haft unter bis heute umstrittenen Umständen. Entscheidend für diesen Text ist jedoch nicht sein Tod – sondern das Netzwerk, das ihn überlebte.

Die „Epstein Files“, 33.000 Seiten aus E-Mails, Gästelisten und Hinweisen zu Geldströmen, beweisen, dass selbst nach Epsteins Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs führende Politiker, Unternehmer, Wissenschaftler und Medienleute weiterhin seine Nähe suchten. Nicht wegen seiner Schuld, sondern wegen seines Zugangs. Epstein war nicht nur Täter. Er war eine Art Verbindungstür: zwischen Harvard und Hollywood, zwischen Regierung und Finanzwelt. Epsteins Wert lag nicht in seiner Person, sondern in seiner Funktion.

Das Gleiche gilt auch, wenn auch anders gelagert, für Wolfram Weimer. An seinem Wohnort am Tegernsee veranstaltet seine „Weimer Media Group“ den „Ludwig-Erhard-Gipfel“, ein Treffen, das sich als liberaler Leuchtturm inszeniert. Doch der Zugang zu diesem Leuchtturm kostet, von mehreren zehntausend Euro ist die Rede. Das Ganze wurde eingefädelt von Wolfram Weimer, dem heutigen Kulturstaatsminister, damals Miteigentümer der Mediengruppe.

Trias aus Status, Rolle und Selbstanspruch

Ein Vorgang, der eigentlich jede demokratische Alarmstufe auslösen müsste – wenn man sich nicht längst an ähnliche Fälle gewöhnt hätte. Die Frage scheint naheliegend: Wie kaputt ist die Elite? Doch diese Frage setzt voraus, dass es sie als abgegrenzte, moralisch adressierbare Gruppe überhaupt noch gibt. So wie einst den Adel, die Monarchie oder den Klerus. Doch was, wenn die moderne Elite keine Gruppe mehr ist? Sondern ein Betriebssystem? Eine Funktionslogik, die Personen austauscht wie Softwaremodule – und gerade deshalb unkontrollierbar wird?

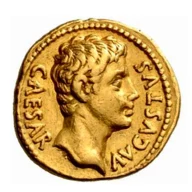

Historisch war Elite immer eine Trias aus Status, Rolle und Selbstanspruch. Der römische Senat erklärte sich zum moralischen Rückgrat der Republik – und betrieb Menschenhandel. Das Ancien Régime legitimierte Privilegien mit göttlicher Ordnung – und verteidigte sie bis zur Revolution. Im Dritten Reich entstand eine Elite, deren einziges Kriterium die Loyalität zur Vernichtungsideologie war. In all diesen Epochen galt: Für die Elite gelten andere Regeln. Nicht nur beim Zugang zu Ressourcen, sondern auch zur Moral. Was für die Masse als Sünde galt, konnte in oberen Kreisen als Souveränität erscheinen. Oder anders formuliert: Wenn man von Gott auserwählt wurde, dann gelten die Regeln ebenjener Auserwählten, ganz gleich, ob diese Regeln unmoralisch oder juristisch nicht zu halten sind.

Doch diese alte Logik trägt nur bis zu einem gewissen Punkt. Dahinter beginnt etwas Neues – und Gefährlicheres. Die Elite der Gegenwart funktioniert fundamental anders. Sie ist keine Kaste, kein Stand, kein Zirkel. Sie ist ein Netzwerk: ein Geflecht aus ökonomischem Kapital, politischem Einfluss, technologischer Infrastruktur und kulturellem Symbolkapital. Wer dazugehört, muss nicht reich oder adlig oder gewählt sein. Er muss nützlich, verknüpft und verfügbar sein. Denn was früher Herkunft war, ist heute Zugang. Was früher Kaste war, ist heute Code. Und was früher Loyalität war, ist heute Funktion. Diese Struktur lässt sich exemplarisch an zwei Fällen zeigen – einem brutalen und einem subtilen.

Immer wieder dieselbe Logik – auch international

Epstein zeigt diese Struktur in ihrer düstersten Form. Sein Einfluss beruhte auf der von ihm geschaffenen Infrastruktur: Er konnte Türen öffnen, Risiken dämpfen, Vorteile vermitteln. Der Tegernseer „Gipfel“ zeigt dieselbe Logik – subtiler, aber nicht weniger deutlich. Dort ist nicht ein Minister das Problem oder ein Unternehmer, sondern die Ökonomisierung politischer Nähe: Politik als Service und Zugang als Ware.

Diese Logik wiederholt sich global. In der Ukraine verschwinden Millionen aus Rüstungsbudgets in privaten Kanälen, während an der Front gestorben wird. Russische Oligarchen gehen auf Shoppingtour in Paris, obwohl im eigenen Land westliche Dekadenz zur Staatsdoktrin des Feindbilds erklärt wird. Überall entstehen Parallelgesellschaften der Einflussreichen, die von den Krisen profitieren, die sie öffentlich beklagen. Und überall zeigt sich dabei, dass sich die moderne Elite nicht mehr an Nationen orientiert, sondern an Netzwerken. Deshalb fühlen sie sich auch dem Gemeinwohl nicht mehr verpflichtet – sondern nur noch ihrem Netzwerk. Es geht ihnen nicht mehr um Verantwortung, sondern um Risikodiversifikation.

An dieser Stelle – Sie ahnen es wahrscheinlich – muss man einmal kurz innehalten, sehr exakt werden und mögliche Einfallstore für antisemitische Verschwörungstheorien mit Schwung aus dem Weg räumen. Denn die Bilder von „Strippenziehern“, „Schattenmächten“ oder „globalistischen Kräften“, die im Zusammenhang mit dem Fehlverhalten von „Eliten“ auftauchen, führen hier nicht weiter, weil sie reale Machtkritik mit antisemitischer Projektion vermischen.

„Hollywood“ galt und gilt bis heute als „jüdisch“, ebenso „die Finanzwelt“ und „die Medien“. Das ist aber natürlich ein ideologischer Kurzschluss, der Strukturen ethnisiert und die Verantwortung personalisiert. Deshalb braucht es absolute Präzision: Es gibt wirtschaftliche, politische, kulturelle, technologische Eliten. Sie überschneiden sich, aber sie sind nicht homogen. Wer aber das vermischt, will keine Analyse, sondern Hetze.

Elite sortiert, selektiert, priorisiert, schließt ein und aus

Was also ist die Elite der Gegenwart, um die es geht? Vielleicht hilft bei der Suche nach einer Antwort ein Bild: Die moderne Elite ähnelt weniger einem Adel als einem Algorithmus. Sie sortiert, selektiert, priorisiert, schließt ein und aus. Sie ist Infrastruktur. Sie belohnt diejenigen, die nützlich sind, und sie ersetzt diejenigen, die riskant werden. Denn es ist ja nicht das Hauptproblem, dass Eliten moralisch verkommen wären. Das waren sie oft – eigentlich immer –, und sie sind es natürlich immer noch. Das Problem heute ist, dass wir falsche Kategorien benutzen. Wir sprechen immer noch von Personen, von Gruppen – dabei sind es Systeme und Strukturen.

Diese Strukturen existieren auch dort, wo man sie gar nicht als „Elite“ erkennen würde. Der Fall von Dominique Pelicot zeigt das zum Beispiel: Niemand würde auf die Idee kommen, dass die Männer, die die Frau betäubten, um sie dann zu vergewaltigen, Teile einer Art von Elite waren. Aber sie waren Teil eines Systems, einer Struktur.

Der Fall Epstein zeigt das. Nicht Epstein war mächtig, sondern das System, das er aufgebaut hatte und das ohne ihn weiter lief. Der Tegernseer „Gipfel“ zeigt es eleganter: Der Minister ist austauschbar, der Eventbetrieb nicht. Der Wert liegt im Zugang, nicht im Amt. Deshalb ist die Frage, wie kaputt die Elite ist, nicht ganz korrekt und auch, zugegebenermaßen, etwas populistisch.

Eigentlich müsste die Frage lauten, wie kaputt unser Begriff von Elite ist. Denn wir glauben immer noch, dass Macht ein Merkmal von Menschen sei, und nicht das Produkt von Strukturen. Deshalb ist es auch beinahe egal, wer wen oral befriedigt hat und wer sich mit wem weshalb getroffen hat. Nicht egal hingegen ist: Welche Systeme produzieren diese Treffen? Welche Mechanismen machen sie notwendig? Und welche Finanzierungen machen sie möglich?

Netzwerke müssen sichtbar werden

Um es leicht platt auszudrücken: Wer politischen Zugang organisiert, darf nicht gleichzeitig von politischen Entscheidungen profitieren. Führung darf nicht länger eine Belohnung sein, sondern eine Bürde. Und die Öffentlichkeit muss der Ort sein, an dem Macht verhandelt wird. Und eben nicht die Hinterzimmer. Denn eine Demokratie, die ihre Eliten nur als Menschen sieht, aber nicht als Strukturen, wird immer enttäuscht werden. Die eigentliche Aufgabe besteht nicht darin, die Mächtigen zu moralischeren Menschen zu erziehen. Die Systeme, die sie hervorbringen, müssen sich ändern.

Wie kann das gelingen? Indem die Opfer dieser Systeme laut werden, man ihnen zuhört und sie unterstützt. Im Fall von Epstein schlossen sich Opfer zusammen, klagten gemeinsam, veröffentlichten ihre Berichte und zwangen damit ein Netzwerk ans Licht, das jahrzehntelang im Dunkeln operiert hatte. Sie organisierten Pressekonferenzen, formten Solidaritätsgruppen, setzten Stiftungen unter Druck und brachten Namen ans Licht, die zuvor unantastbar schienen.

Diese Opfer waren nicht mächtig. Aber sie machten das System sichtbar. Und Sichtbarkeit ist der Anfang vom Ende der Eliten.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

meistkommentiert