Netflix-Doku über Wrestling: Der gefallene Patriarch

Vince McMahon machte Wrestling groß. Nun wird ihm schwerer Missbrauch vorgeworfen – und er damit zum Problem der Netflix-Dokuserie „Mr. McMahon“.

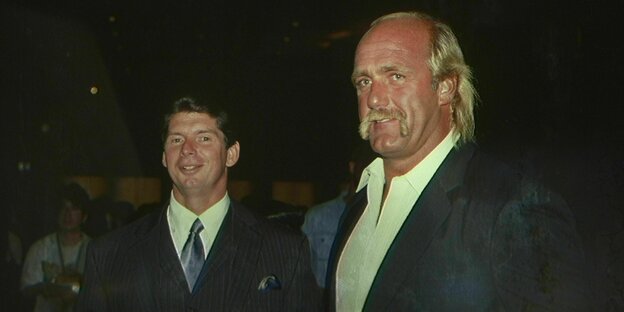

Vince McMahon und Superstar Hulk Hogan Foto: netflix

Sein berühmtester Satz ist: „You’re fired!“ Vince McMahon war nicht nur 40 Jahre lang der Chef des Wrestlingverbands WWE, machte diesen zum Marktführer und Wrestling zu einem Massenphänomen. Er stellte auch vor den Kameras einen Chef dar, und zwar einen tyrannischen. Leute feuern, weibliche Angestellte erniedrigen, seinen eigenen Sohn verprügeln – derlei sind die Lieblingsbeschäftigungen der Figur Mr. McMahon.

Diese Figur habe mit seiner Privatperson nichts zu tun, sagt er selbst in der Dokuserie „Mr. McMahon“, die nun bei Netflix erschienen ist. Die Figur sei eine Übertreibung seiner Privatperson, sagen viele der anderen Interviewten. Und einige sagen auch: Da ist gar kein Unterschied. Genauso aggressiv wie bei seinem berühmten „You’re fired!“ habe McMahon auch hinter den Kulissen oft geschrien.

McMahon sagt auch, er könne sich nicht vorstellen, jemals in Rente zu gehen. Die Interviews mit ihm wurden 2021 aufgezeichnet. 2022 wurden Schweigegeldzahlungen bekannt, durch die der WWE-Chef Affären mit vier ehemaligen Angestellten verhüllt haben soll. Anfang dieses Jahres hat nun eine der vier Frauen, Janel Grant, McMahon wegen sexuellen Missbrauchs und Sexhandels verklagt. Er soll sie psychisch erniedrigt und kontrolliert und auch zu Sex mit anderen im Unternehmen angewiesen haben. Die Details der Klageschrift sind schockierend, die US-Staatsjustiz ermittelt und McMahon ist in Rente.

Der Serientitel verweist auf die Figur, die in den Shows als „Mister“ angesprochen wurde. Wie der Porträtierte und auch das Wrestling an sich gerne die Grenze zwischen Fakt und Fiktion verwischt, sollte wohl ursprünglich ein Leitmotiv sein. Sowie eine Familiengeschichte: McMahon soll von seinem Vater, dem er das Unternehmen einst abkaufte, wenig Anerkennung erfahren haben. In der letzten von sechs Folgen verdient sich dann sein eigener Sohn Shane eine seltene Umarmung – weil er in einem Match gegen den Undertaker von einem Käfigdach gesprungen und durch den Kommentatorentisch geschmettert ist. Auch diese Art pervertierter Rührseligkeit ist typisch fürs Wrestling. Das wäre also sehr passend und gut gewesen für eine Wrestling-Dokuserie. Nur überschatten die Anschuldigungen gegen McMahon nun alles andere.

Was ernst zu nehmen ist

Die Serienmacher haben deshalb nachgedreht: In den letzten dreißig Minuten werden die Anschuldigungen behandelt, oder eher: abgehandelt. Statt des titelgebenden Protagonisten und illustrer Wrestlingpersönlichkeiten sprechen nun Journalist*innen des Wall Street Journal, die berichtet haben. Janel Grant lehnte eine Anfrage der Serienmacher ab.

Verständlich: Sie wäre eine Nebenfigur in einer Serie, die trotz allem die Geschichte eines mutmaßlichen Täters erzählt. Es dauert nicht bis zur letzten Folge, bis das klar wird: Schon 1992 warf Rita Chatterton, damals die erste weibliche Schiedsrichterin, McMahon eine Vergewaltigung vor. Im selben Jahr gaben minderjährige Mitglieder der Ringcrew an, von WWE-Angestellten belästigt worden zu sein. Vince McMahon sei wahrscheinlich der Beihilfe schuldig, mindestens aber der Nachlässigkeit, sagt in der Serie der Sportjournalist Phil Mushnick. Er war damals einer der Ersten, die Wrestling ernst genug nahmen, um darüber kritisch zu berichten. Die vielen Skandale zeigen: Das war richtig.

„Mr. McMahon“ ist das erste Projekt dieser Art überhaupt, für das der Unternehmer sich bereitwillig beleuchten ließ, ohne Kontrolle über das Ergebnis zu haben. Mit vielen Aussagen präsentiert er sich selbst als skrupellosen Geschäftsmann, der schon so viele Skandale überstanden hat, dass er sich zu diesem Zeitpunkt unantastbar wähnt. Das erinnert an andere reiche Männer der Unterhaltungsindustrie, deren Delikte lange im Dunkeln blieben.

Das Timing der Produktion ist Stärke und Schwäche zugleich: Ein Porträt, das McMahon derart nah kommt, wird es wohl nicht noch einmal geben. Dass die Serie nun mitunter wirkt wie ein True-Crime-Format, das den Täter verstehen will, während die Leichen noch nicht einmal begraben sind, hat aber einen bitteren Beigeschmack.