Gedenken an Tiananmen-Massaker: Dem Schweigen besser zuhören

Der Soziologe Bin Xu sprach in Berlin über Erinnerung an das Tiananmen-Massaker in China – und erzählte, was Taylor-Swift-T-Shirts damit zu tun haben.

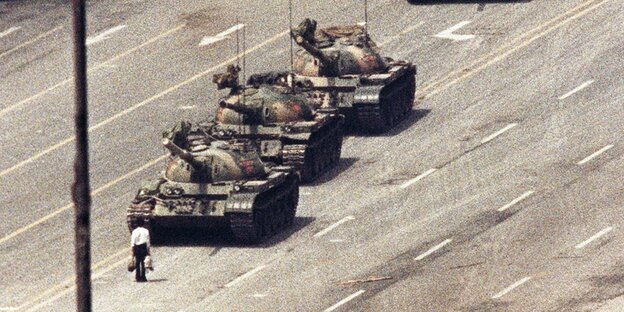

Ein Mann steht vor einem Panzerkonvoi: Ikone vom Tiananmen Platz, 5. Juni 1989 Foto: Artur Tsang/reuters

Über 20 Jahre sollte die Odyssee andauern, die der chinesische Schriftsteller Liao Yiwu als Strafe für ein Gedicht antreten musste. Im Juni 1989, kurz nach der gewaltsamen Niederschlagung der Studierendenproteste auf dem Tiananmen-Platz in Peking, nahm Yiwu das Protestgedicht „Massaker“ auf Tonband auf. Im chinesischen Untergrund verbreitet, wurde das Gedicht auch von einem ausländischen Radiosender ausgestrahlt. Es folgten Folter, Gefängnis und Repression, bis Yiwu 2011 schließlich nach Deutschland fliehen konnte.

Über das Massaker selbst wird in China nicht gesprochen, auch online weist nichts auf die schätzungsweise mehreren tausend Todesopfer hin. Nur in Hongkong wurde bis 2019 jedes Jahr an den 4. Juni 1989 erinnert, bis die chinesische Regierung auch das unterband. Tiananmen, so die oft gestellte Ferndiagnose, ist 35 Jahre später in China in Vergessenheit geraten. Um dieses vermeintliche Vergessen geht es dem Soziologen Bin Xu, der an der Emory University in Atlanta (USA) lehrt und aktuell als Fellow des Wissenschaftskollegs zu Berlin in der deutschen Hauptstadt weilt.

Jemanden des Vergessens zu bezichtigen impliziere moralisches Versagen, gilt das Erinnern doch gemeinhin als Bürgerpflicht, sagt Xu in einem Vortrag in den Räumen des Wissenschaftskollegs in Berlin am Mittwochabend. Er plädiert dafür, stattdessen dem Schweigen genauer zuzuhören.

Der Soziologe nennt Fälle eigentümlicher Blaupausen, in denen sich die Erinnerung an das Massaker offenbart. Etwa, als plötzlich zahlreiche ältere Menschen in China zu Fans von Taylor Swift und ihrem Album „1989“ wurden und T-Shirts mit ihren Initialen kauften, die sich auch gut als „Tiananmen Square“ lesen ließen.

Schweigen der Behörden weckt die Neugier

Immer wieder kursieren Memes im streng kontrollierten chinesischen Internet, die das berühmte Foto des „Tank Man“, der sich 1989 unbewaffnet den Panzern entgegenstellte, abwandeln. Dass es mit dem 4. Juni eine besondere Bewandtnis hat, ahnt auch, wer an diesem Tag online ein Ticket für den Besuch des Tiananmen-Platzes buchen will: Das ist alljährlich zu dem Zeitpunkt nicht möglich.

Für Wirbel sorgte zudem die Affäre um den Beauty-Influencer Li Jiaqi. Der fertigte in einem Video kurz vor dem Jahrestag des Massakers vor zwei Jahren einen „niedlichen Panzer“ aus Keksen und Eis. Die chinesischen Behörden reagierten, indem sie seine Social-Media-Accounts sperrten. Die Neugier von Millionen von Jugendlichen sei daraufhin geweckt worden, die von Tiananmen noch nie gehört hatten, erzählt Xu.

Überhaupt sei es falsch, die chinesische Jugend als unpolitisch abzutun, sagt Xu und erinnert an das „White Paper Movement“, das als Reaktion auf die drakonischen Coronamaßnahmen entstand. Vorwiegend junge Menschen hatten gegen die Zensur protestiert, indem sie ein leeres Blatt Papier hochhielten.

Erstaunlich viele der Protestierenden, sagt der Soziologieprofessor, hätten zuvor im Ausland studiert. Xu, der in Berlin zur weltweiten Aufarbeitung der Coronazeit forscht, weist auf die Kraft hin, die in der Stille stecken kann, so sie selbst zur Botschaft wird. Menschen, die heute schwiegen, könnten morgen die Triebkräfte des Wandels sein, hofft er.