Amir Gudarzi über Sprache und Gewalt: Wenn Menschen Götter sein wollen

Der Autor Amir Gudarzi verbindet mesopotamische Mythen mit europäischen Realitäten. Ein Gespräch über neue Dramatik, Religion, Nazis und Demokratie.

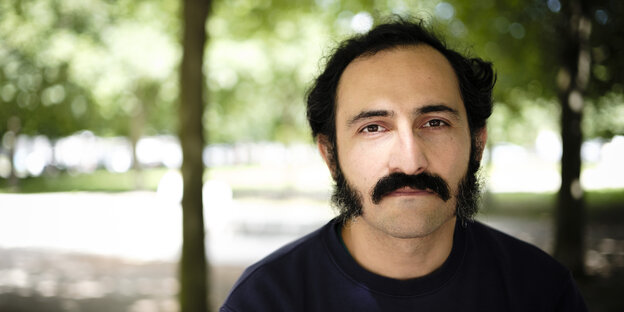

Autor Amir Gudarzi beim taz-Gespräch im Juni 2024 in Berlin Foto: Wolfgang Borrs

wochentaz: Herr Gudarzi. Mit der Inszenierung Ihres Stückes „Als die Götter Menschen waren“ gastierten Sie gerade bei den Autorentagen am Deutschen Theater in Berlin. Wann waren die Götter Menschen?

Amir Gudarzi: Eine gute Frage. Ich habe diese Zeit nicht erlebt. Ich greife einen alten mesopotamischen Mythos auf, in welchem die Götter zunächst noch arbeiten mussten und sich deswegen die Menschen erschufen. Diese ließen sie dann für sich arbeiten. Es ist ein bisschen ein Spiel damit.

Also in dem Spiel waren die Götter zunächst Menschen. Wann wurden sie aber zu Göttern?

Ab dem Moment, wo sie nicht mehr arbeiten mussten. Und dann sehr viel Macht über andere bekamen. Sie konnten die Zeit der anderen in Anspruch nehmen und schließlich auch über Leben und Tod entscheiden. In dem Stück gibt es verschiedene Ebenen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Die heutigen Götter erscheinen mir auch ein wenig mächtiger als die früheren.

Was bewog Sie dazu, jahrtausendealte Schöpfungsmythen mit aktuellen Zeitphänomenen der Menschheit zu verbinden?

geboren 1986 in Teheran, Iran. Schriftsteller und Dramatiker. Lebt seit 2009 in Österreich, davon die meiste Zeit in Wien. Als Hausautor des Nationaltheaters Mannheim verfasste er das Stück „Als die Götter Menschen waren“. Die Inszenierung aus Mannheim war zu den Autor:innentheatertagen im Juni 2024 nach Berlin ans Deutsche Theater eingeladen. 2023 erschien im dtv-Verlag sein Romandebüt „Das Ende ist nah“.

Ich habe mich schon lange mit diesen Ursprungsbehauptungen beschäftigt. Woher kommt was? Das Gilgamesch-Epos ist etwa 2.000 Jahre älter als das Alte oder Neue Testament. Viel älter als der Koran. Und noch älter als Gilgamesch ist das Atraḫasis-Epos.

Das Atraḫ asis-Epos ist eine Überlieferung aus der vorantiken Zeit Mesopotamiens?

Genau. Mich hat interessiert, was vor den antiken und religiösen Mythen schon an Erzählungen vorhanden war. Das Gilgamesch-Epos hat sich in manchem an das Atraḫasis-Epos angelehnt, das Alte Testament wiederum an die beiden. Es gab in dieser Weltregion im Nahen Osten viel mehr Austausch mit Europa, als man lange annahm. Nationale Grenzen existierten nicht, die Menschheitsgeschichte wurde stark als ein Ganzes wahrgenommen.

Könnte man „Als die Götter Menschen waren“ als eine Art religiöse Klassiker-Überschreibung betrachten?

Eher nicht. Ich habe das Epos aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, lasse es dann selbst zu Wort kommen und montiere die Originalzitate mit von mir verfassten Passagen zusammen.

Wie stark waren Sie in die Inszenierung des Stücks auf der Bühne eingebunden?

Nur anfangs für die Konzeptionsprobe, danach nicht mehr.

Ist es nicht schmerzhaft, Idee und Text zu liefern und sich dann als Autor wieder zurückziehen zu müssen?

Man muss sich zurücknehmen. Ich war aber in Austausch mit der Dramaturgin Franziska Betz. Die Inszenierung ist das Werk der Regie von FX Mayr.

Die Inszenierung arbeitet mit popkulturellen Elementen, revueartig und unter Einsatz verschiedener Medien. War der Einspieler mit Elon Musk Ihre Idee? Wurde für das Videos mit KI, künstlicher Intelligenz, gearbeitet?

Er spricht da anhand KI einen Mix aus meinem Theatertext und Passagen aus dem Alten Testament. Da hat natürlich das ganze Theater gelacht bei dieser Szene. Aber in der Umsetzung ist mir das fast ein wenig zu personifiziert, es geht ja um eine allgemeine Tendenz und weniger um ihn als Einzelperson. Der omnipotente Mensch, der aus dem All zurück auf die Sintflut und Vergangenheit der Erde schaut.

Die Kostüme der Darsteller:innen haben mich an österreichische Krampus-Figuren erinnert, alpenländischen Dämonen aus vorchristlicher Zeit.

Ich hatte auch diese Assoziation mit dem Krampus, ihr Rascheln produziert auf alle Fälle auch einen interessanten Sound.

Sie sind 2009 im Alter von 24 Jahren aus dem Iran geflüchtet. Davor haben Sie in Teheran die einzige Theaterschule des Landes besucht. Wie steht es um die iranische Theaterkunst heute?

Wenn es nach dem Regime gegangen wäre, hätte es nach der Revolution von 1979 eigentlich gar keine Kunst mehr geben dürfen. In Teheran gab es jedoch weiterhin ein großes Stadttheater und mehrere Bühnen. In vielen iranischen Großstädten wurde nach 1979 weiter Theater gespielt.

An welchen Theatersprachen haben Sie sich zunächst in Ihrer Jugend orientiert?

Natürlich an westlichen Bühnensprachen. Über das Fajr-Festival kamen früher sehr gute internationale Gastspiele ins Land. Heute ist das Theater in Iran so gut wie tot. Es gibt fast nur noch unkritisches Privattheater, künstlerisch ist das meistens eher unerheblich.

Gibt es in Iran so wie im Nachbarland Afghanistan oder auch in Ägypten eine Tradition des populären Puppentheaters?

Wir hatten das Schattentheater. Aber das ist alles weg. „Mit dem Islam nicht vereinbar“.

Der iranische Underground ist bekannt dafür, sich das Tanzen und das Feiern nicht verbieten zu lassen. Wie war das bei Ihnen und der Theater-Szene?

Wir haben uns zum Beispiel aus der Stadt in die Abgelegenheit der Wüste zurückgezogen und Busse für unsere Events dorthin organisiert. Das war aber sehr aufwendig. Später haben wir in einer großen Parkgarage in einem Hochhaus privat inszeniert und gefeiert. Mehr als 40, 50 Leute konnten wir da aber nicht reinlassen.

„Im Deutschen bewege ich mich ein bisschen wie ein Narr“

Über die Revolten gegen die iranische Theokratie und das Ankommen nach Ihrer Flucht in Österreich schreiben Sie in dem Roman „Das Ende ist nah“. Das Buch ist letztes Jahr erschienen und hat sehr viel Aufmerksamkeit erfahren. Sie haben es im Original auf Deutsch geschrieben, warum nicht in Farsi, Persisch?

Jede Sprache hat ihre Regeln, in denen man sich unterschiedlich ausdrücken kann. Ein Sprachwechsel bringt auch eine gewisse Freiheit mit sich. Im Deutschen bewege ich mich ein bisschen wie ein Narr. Ich bin gewisse Fesseln losgeworden, konnte Distanz gewinnen, von den Zwängen, wie ich sie in Iran erlebt habe. Es war eine sprachliche Flucht vor dem, wo ich herkam.

In Ihrem Roman erzählen Sie auch von der perversen Lust patriarchal geprägter Männer, sexualisierte Gewalt gegen Frauen, gegen Männer und Kinder auszuüben.

Es gibt diese üble gewalttätige Tradition. Sie ist älter als das jetzige islamistische Regime. Sie drückt sich in der rigiden Trennung und Unterteilung nach Geschlechterstereotypen aus. Vorurteile verstärken sich dadurch, menschliche Bedürfnisse werden unterdrückt. Und entladen sich in gewaltsamen Handlungen. Aber die iranische Gesellschaft hat sich zuletzt doch ein bisschen verändert. Sie hat gegen das Regime ein paar Freiheitsrechte durchgeboxt.

Warum diese rigiden Moralvorstellungen?

Es gibt eine Perversität bei diesen vermeintlich religiösen Menschen. Vordergründig lehnen sie alles Geschlechtliche ab. Alles, was mit Lust zu tun hat. Aber tatsächlich sind sie sehr darauf fixiert. Das ist schon ein bisschen krankhaft. Wie sie so durch die Welt gehen und alles mit Sex und Sexualität in Verbindung bringen. Das steckt tief drin im Alltäglichen. Ein Beispiel: Im Bus oder in der U-Bahn kann eine Frau sitzen. Sie steht auf und so ein zwanghaft denkender Mann setzt sich ganz schnell auf ihren Platz, um sich von der noch spürbaren Wärme erregen zu lassen.

In Ihrem Roman „Das Ende ist nah“ erzählen Sie über Ihre Figur A. auch, wie ein oppositioneller Intellektueller aus dem Iran, ein Laizist, bei seiner Ankunft in Österreich von einer rassistischen Umgebung in einen Orientalen zurückverwandelt wird. Zudem wird A. mit allen möglichen Menschen aus allen möglichen Regionen im Flüchtlingslager konfrontiert und zusammengesperrt. Manche schlagen ihn und rauben ihn aus. Die Figur des bewussten politischen Flüchtlings, sie scheint eine recht einsame Figur?

Die Zusammensetzung der Geflüchteten ist sehr unterschiedlich. Demokratisch orientierte politische Oppositionelle, Angehörige sexueller Minderheiten sind im Vergleich zu Kriegsflüchtlingen aus allen sozialen Schichten sicherlich in der Minderheit. Und da sind dann auch immer ein paar schwierige Individuen darunter, vor allem wenn du zu viert oder fünft in einem kleinen Raum zusammengepfercht wirst. Die Hölle auf Erden, die bereitet immer noch der Mensch dem Menschen. Ich wollte zeigen, dass es diese eine Vorstellung von dem Flüchtling nicht gibt. Kein Schwarz-Weiß. Es sind Individuen, mit sehr unterschiedlichen Biografien und Motiven.

Sie leben in Österreich. Auch dort hat bei den Europawahlen gerade die in Teilen rechtsextremistische FPÖ ein Viertel der Stimmen auf sich versammelt. Wie sollten wir Ihrer Meinung nach auf das europaweite Erstarken der extremen Rechten reagieren?

Zuallererst müssen wir die Augen weit öffnen und realisieren, dass die Demokratie weltweit tatsächlich in Gefahr ist. Das chinesische, russische und iranische Regime sind im Angriffsmodus. Und in den USA droht Donald Trump als Präsident. Die Europäische Union mit ihren Werten steht von innen wie außen unter Druck. Die Linke sollte aufhören, sich in Grabenkämpfen selbst zu zerfleischen. Die Identitären oder die FPÖ in Österreich speisen immer wieder gezielt völkische Provokationen ein. „Remigration“ ist eine solche, oder das Gerede davon, Geflüchtete an bestimmten Orten „zu konzentrieren“.

Oder, dass die nazistische SS keine verbrecherische Organisation gewesen sei. Was Exponenten der AfD in Deutschland dann wiederum übernehmen, nachdem sie sehen, wie erfolgreich die FPÖ damit in Österreich ist.

Sie beabsichtigen wirklich eine historische Verschiebung und offenbar eine in ihrem ethnischen Sinne betriebene Säuberung. Was für ein grausamer Gedanke, gerade vor dem Hintergrund der europäischen Geschichte bis 1945.

Als Gegengift zu völkischen Vorstellungen von Kulturen und Nationen bringt der Philosoph Jürgen Habermas immer wieder den Begriff des „Verfassungspatriotismus“ als demokratischen Anker ins Spiel. Die aufgeklärten Bürger:innen definieren sich demnach über Gesetze und Rechte, die für alle gelten. Und nicht über völkisch-biologische Annahmen ihrer Herkünfte. Klingt das zu nüchtern, oder können Sie dem etwas abgewinnen?

Ich kann damit tatsächlich etwas anfangen. Auf die demokratische Verfassung kann ich mich in jeden Fall recht positiv beziehen. In Iran dauert der Kampf um eine solche jetzt schon über hundert Jahre an. Vor den Mullahs herrschte dort die Monarchie. In solchen Ländern hat man nie den Luxus einer demokratischen Verfassung erfahren. Es lohnt sich, diese hier zu verteidigen.