Berlinale-Dokufilm „Republic“: Bed Peace, World Peace

Ein spannender Einblick ins subkulturelle China: Zwischen Bierdosen und Joints philosophieren die Film-Protagonisten über Musik und Maoismus.

Peking: Anarchie auf sechs Quadratmetern Foto: © Levo Films & Jin Jiang

Spielt sich ein Film auf knapp bemessenem Raum, auf sechs Quadratmetern ab, befindet man sich allzu oft in einem Raumschiff. Und selbst da wird auf beinahe zwei Stunden Filmlänge in der Regel mitunter ins Mission Control Center geschaltet, damit einen im Kinosessel nicht die Klaustrophobie befällt.

In „Republic“ wird die gleichnamige Mikro-Wohnung, die Kammer irgendwo in Peking, gleich zu beidem, Kontrollzentrale und Raumkapsel, die sich selbst auf Kurs hält. Bewohnt wird das Zimmer mit Hochbett von Li Eryang, einem jungen Chinesen, der in sein bescheidenes Zuhause täglich zum großen Come-together einlädt und von dem Dokumentarfilmer Jin Jiang mit großer Geduld und der Kamera begleitet wird.

Die Zuschauerin erhält so einen seltenen Einblick in chinesische Subkultur, lernt Punks, schüchterne junge Frauen und Straßenkids kennen. Zu Anfang behandelt Eryang seine Höhle noch reinlich, die Reste der letzten Nacht verschwinden morgens im Beutel seines Handstaubsaugers.

Mit der Zeit wird das Zimmer immer voller; mit Müll, aber auch mit Menschen, von denen manche irgendwann selbst dann noch bleiben, wenn Eryang zu seltenen Ausflügen in die Außenwelt aufbricht. Die Drogenexperimente, vorzugsweise mit aus dem Internet bestellten Substanzen, potenzieren sich ebenso ins Manische.

Grenzen der Anarchie

Doch auch die Anarchie stößt in „Republic“ an ihre Grenzen. So versteht einmal ein junger Mann das Konzept von offener Beziehung grundfalsch und nimmt an, den männlichen Part um Erlaubnis zu fragen, um mit der weiblichen Hälfte Sex zu haben, genüge. Doch wenn es um sexuelle Belästigung geht, versteht Eryang keinen Spaß und klärt den Schuldigen über seinen Fehler auf. Der versichert, verstanden zu haben, und bringt zerrbildartig die in China beliebte kommunistische Praxis von Kritik und Selbstkritik im privaten Rahmen zur Aufführung.

Überhaupt ist Kommunismus bei den jungen Chines:innen der „Republic“ erstaunlich trendy. Über Mao wird ausgiebig debattiert. Einen „Ball aus Energie“ nennt Eryang den einstigen großen Steuermann, das Wort „dope“ fällt immer wieder. Die Dauerbeschallung durch Beatles-Musik aus der Ravi Shankar-Phase, ein endlos kreiselnder Mandala-Desktop-Hintergrund und die Gespräche über Frieden und Liebe – Eryang ist ein recht passiver Hippie, der sich dem „Kampf für eine größere Sache“ verschrieben hat und davon träumt, kollektiv „dem Volk zu dienen“.

Wie er das Hippie-Tum mit Maoismus verbindet, ist nicht inkonsequent, gedenkt man der Bewunderung, die ein Teil der Linken in den 1960er und -70er Jahren für den Führer in Peking hegte. Allerdings gehörte die Mao-Begeisterung historisch eher zum Besteck des Widerstands, mit dem linke Bewegungen bestehende Ordnungen und Regierungen angriffen. In China wurde der Maoismus zur Ersatz- und Staatsreligion und schuf einen bis heute allmächtig erscheinenden Einparteienapparat.

Ebenfalls nicht uninteressant ist Eryangs Begeisterung für halluzinogene Drogen in dem Kontext. Experimente mit LSD führte die CIA in den 1960er Jahren unter dem Vorwand durch, nach einem Heilmittel für die angeblich von Chines:innen angewandte Gehirnwäsche zu suchen, wie die Sinologin Julia Lovell in ihrer großen Historie des Maoismus ausführt. Doch die Drogen fanden ihren Weg aus den Laboren zu den Studenten- und Protestbewegungen – unter deren Anhängern wiederum nicht wenige zu Mao-Jüngern wurden.

Weder unpolitisch, noch indifferent

Jin Jiang werden diese Zusammenhänge natürlich bekannt sein. Der Regisseur lebt und arbeitet bis heute in China. Von dem modernen China bekommt man in „Republic“ nichts mit, was nicht in das kleine Zimmer passt. Womöglich macht dieser Umstand den Film sogar so sympathisch: Er hebt sich deutlich ab von den dystopischen Bildern, die man hierzulande sonst von der chinesischen Jugend zu sehen bekommt, die zumeist als unpolitisch und indifferent gegenüber Überwachungsarchitektur und immer weiter wachsender Staatsmacht erscheint.

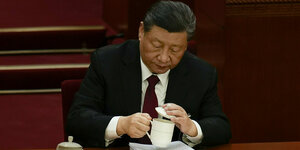

Wie Jiangs Protagonisten – man vergisst mitunter, dass „Republic“ ein Dokumentarfilm ist – über die aktuelle Politik sprechen ist schräg, aber wiederum konsequent. Eryang sieht den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping als Nachfolger Maos an, der weiter an einem gerechten China schraubt. Begeistert liest er seinen Freunden, die darauf selten reagieren, Postkartenweisheiten aus Xi Jinpings „The Governance of China“ vor. Einmal kommt ein älterer Nachbar vorbei, der das vierbändige Buch im Regal entdeckt. „Hast du das wirklich gelesen?“, fragt er lachend.

Irgendwann scheint jedoch auch Eryang einzusehen, dass sein kommunistisches China ganz schön kapitalistisch geworden ist. Früher der einzige unter seinen Freunden ohne Schulden, ist nun auch sein Kontostand tief ins Minus gerutscht. Einen Job zu finden, der ertragreich genug ist, um seine Kosten zu decken, scheint utopisch zu sein. Dass dieser Umstand nicht näher ausgeführt werden muss, sagt vielleicht mehr aus über das moderne China da draußen, als den jungen Republikanern bewusst ist.