Kreativhaus in Berlin-Lichtenberg: Zum Kämpfen ist es schon zu spät

Vor 20 Jahren wurde ein Kitagebäude in Lichtenberg zum Kreativhaus. Auf Dauer, dachten viele Nutzer*innen – bis die Kündigung ins Haus flatterte.

Die Idylle liegt etwas versteckt im Ortsteil Friedrichsfelde, Bezirk Lichtenberg, umringt von hohen Plattenbauten. Die Sewanstraße zieht sich und macht am Ende einen verwinkelten Schlenker, sodass man sich trotz digitaler Hilfe zur Hausnummer 122 durchfragen muss. Sewanstraße 122? „Ach so, da wo die Künstler arbeiten? Gleich da hinten“, sagt der junge Mann fingerweisend.

„Gleich da hinten“ liegt ein großer Betonklotz aus DDR-Tagen mitsamt einem riesigen, jetzt schön verwilderten Garten. Die Arbeit lohnt nicht mehr: Ende Juli ist hier Schluss. Das Kreativhaus mit dem schönen Namen „Heikonaut“ wird abgerissen. Die Eigentümer haben das Gebäude verkauft. Und allen Mieter:innen gekündigt.

Gerade eben fand ein Plenum statt. Unter anderem wurde das Abschiedsfest besprochen, sagt Jana Kreisl, die die taz zum Gespräch eingeladen hat. Die Illustratorin und Comicautorin hat im Heikonaut ihr Atelier. Aber eben nur noch für ein paar Tage. „Die Kündigung hat uns den Boden unter den Füßen weggerissen. Wir haben Corona überlebt und nun das. Wir sind machtlos“, sagt Kreisl, „das frustriert.“

Das zweistöckige Gebäude gehörte ursprünglich dem Land Berlin, das die Immobilie aber zu Geld machte. Studierende der Universität der Künste (UdK) hatten im Jahr 2005 das leer stehende Haus entdeckt. Einige Leute riefen eine GbR ins Leben, um den Heikonauten, also Gebäude und Grundstück, „für wirklich wenig Geld“ zu kaufen, sagt Jana Kreisl. Anliegen war seinerzeit, einen Kreativstandort zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Bis zuletzt hätten die Eigentümer auch noch Arbeitsräume im Haus gehabt. Doch nun hat die GbR den Heikonauten verkauft. Dabei war damals der Deal mit der Stadt, so erinnern es Jana Kreisl und die anderen ganz klar: „Ihr bekommt das günstig, dafür bleibt es als Kreativstandort erhalten.“

Besenreine Übergabe

Doch nun soll der Heikonaut am 31. Juli besenrein übergeben und wenig später abgerissen werden. Die „Heikonaut GbR Sewanstraße 122“ hat auf die Bitte der taz um Stellungnahme bislang nicht reagiert.

Dieser Verkauf stellt eine Zäsur dar. „Für uns ist das eine große menschliche Enttäuschung“, sagt Jana Kreisl. Sie und ihre Mitstreiter:innen hatten all die Jahre geglaubt, das im Heikonaut mehr als ein reines Mieter-Vermieter-Verhältnis bestand. „Wir haben viele Jahre mit den Eigentümern koexistiert, zusammengearbeitet, Partys gefeiert, den Garten bewirtschaftet und in großer Runde Mittag gegessen.“ Die Enttäuschung ist mit Händen greifbar.

Der Heikonaut ist – besser gesagt: war – kein klassisches Atelierhaus, weil dort neben Künstler:innen auch Handwerker:innen und andere kreative Freiberufler:innen aus den Bereichen Mode, Foto, Grafik, Schreinerei oder Kommunikationsdesign arbeiten, oft auch in gemeinsamen Projekten. Deshalb hat das Haus nie eine Senatsförderung wie andere Atelierhäuser erhalten, in denen ausschließlich Künstler:innen arbeiten. Fördergelder gab es zehn Jahre lang vom Bezirk Lichtenberg und auch aus EU-Töpfen.

„Ein Teil von uns ist längst ausgezogen“, sagt Kreisl, „gerade sind noch 15 Leute da – wir waren mal 25. Und wir werden alle ausziehen.“ Sie sagt auch, dass es keinen Kampf gegen die Verdrängung geben wird.

„Aufarbeiten, was passiert ist“

Kein Aufbegehren? „Wir haben viel zu spät von den Abrissplänen erfahren, um uns effektiv dagegen wehren zu können“, sagt Kreisl. „Aber wir wollen aufarbeiten, was passiert ist, auch für ähnliche Projekte wie das unsrige.“ Sie und zwei ihrer Kolleginnen wollen ihre Geschichte erzählen. „Wir haben gelernt, dass es wichtig ist, sich die Machtstrukturen anzuschauen und nicht blind zu vertrauen.“

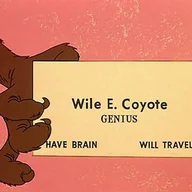

Jana Kreis, lIllustratorin

„Natürlich“, sagt Ulla Scharfenberg, „war die Kündigung, die am 8. März kam, ein Schock für uns alle.“ Scharfenberg arbeitet mit Jugendlichen und Erwachsenen und entwickelt dabei kreative Methoden der politischen Bildung. „Ich habe das persönlich genommen!“ Nicht nur, weil das Kündigungsschreiben ausgerechnet am feministischen Kampftag zugestellt wurde, sondern auch, weil das Vorkaufsrecht nicht in Betracht gezogen wurde. Die Kündigung und der geplante Abriss des Gebäudes reihten sich ein in den Berliner Privatisierungs- und Renditewahn.

Julia Kotowski, Illustratorin und Musikerin, verweist an dieser Stelle auf das Schicksal der ebenfalls in Lichtenberg gelegenen B.L.O.-Ateliers. Dort verlieren Künstler:innen und Handwerker:innen nach 20 Jahren ihre Ateliers und Werkstätten, weil die Bahn als Eigentümerin das Gelände nun selbst nutzen will. „Mehr Glück hatte das Tuntenhaus“, sagt Kotowski, „dort konnte der Bezirk Pankow das Vorkaufsrecht ziehen, das Haus wurde an die Stiftung Edith Maryon verkauft. Für den Heikonauten war es viel zu spät.“

Der Bezirk habe in der Angelegenheit eine positive Rolle gespielt, betont Julia Kotowski. Bezirksvertreter:innen versuchten zu helfen und „haben uns sehr tatkräftig mit Besuchen und Vermittlungsversuchen unterstützt“. Zwei Mitarbeiter:innen der Lichtenberger Wirtschaftsförderung aber auch Philipp Ahrens, der für die Grünen in der BVV sitzt, hätten „sich reingehängt und wollten von sich aus mit einbezogen werden“.

Ein Haus mit Patina

Ohne die Leute auf Bezirksebene „wären wir völlig aufgeschmissen gewesen“, resümiert Kotowski. Aber es sei ja nun mal so, dass es in diesem Fall auf Bezirksebene keine Handlungsspielräume gebe, weil die Immobilienverwaltung Landessache ist. „Selbst mit dem Bezirk auf unserer Seite war das ein Kampf gegen Windmühlen. Die Lage zwischen Bezirk und Land ist vertrackt, in ihren Anliegen widersprüchlich und in der internen Kommunikation intransparent.“

Der graue, zweistöckige und unterkellerte Flachbau entstand zu DDR-Zeiten. Man sieht ihm die Vergangenheit als Kindergarten an, das hat seinen eigenen Charme. Ein Haus mit Patina. Die Treppengeländer tragen das typische Design der 1970er Jahre. Die Einrichtung war zu sozialistischen Zeiten nach Juri Gagarin, dem ersten Menschen im All, benannt. „Deshalb gibt es den Namen Heikonaut“, sagt Jana Kreisl. In den Sanitärräumen klebt dann auch ein kleiner Comic-Kosmonaut auf den Fliesen.

„Mir war der Austausch wichtig“, sagt Jana Kreisl, „anstatt alleine zu Hause vor sich hin zu arbeiten. Für mich als Künstlerin ist das überlebenswichtig. Ich habe hier mehr Zeit als daheim verbracht.“ Deshalb falle ihr der bevorstehende Abschied schwer. Aber auch, weil sie, wie alle anderen auch, notgedrungen neue Räume suchen muss. „Co-Working-Spaces machen für uns keinen Sinn.“

Julia Kotowski findet es höchst bedauerlich, „dass die über viele Jahre gewachsene Gemeinschaft flöten geht“. Die Mischung im Haus sei einmalig gewesen. Das lässt sich bei einem Rundgang durch die beiden Etagen mit den Ateliers, der Küche und einem kleinen Konferenzraum und den Keller erkennen. „Künstler:innen und Dienstleister und produzierende Gewerke unter einem Dach – das kann keine Büroetage bieten.“

Noch eine letzte Party

Im Keller finden sich zum Beispiel eine Dunkelkammer und eine Siebdruckanlage, die nicht nur Platz und ein Auswaschbecken braucht, sondern auch allerhand Lärm verursacht. Auch einen Partyraum gibt es. Der wird nun Ende Juli das letzte Mal genutzt.

Die Suche nach einer neuen Bleibe hat natürlich längst begonnen. Und die Miete für einen neuen Standort wolle ja auch erst mal erarbeitet sein, sagt Ulla Scharfenberg. Wobei sie für ihren Job lediglich einen Schreibtisch und einen Internetanschluss braucht, wie sie sagt. Ihre Künstler- und Handwerker:innen-Kollegen haben es da weitaus schwerer.

Ein neues Atelier, eine neue Werkstatt seien eine Budgetfrage, sagt Scharfenberg und hat darüber hinaus auch andere im Blick. „Viele hier in Lichtenberg sind weit weniger privilegiert als wir. Nehmen wir nur mal die Jugendklubs.“ Und überhaupt: „So viele Bürobauten stehen leer in der Stadt. Warum muss man den Heikonauten abreißen und ein neues Gebäude bauen? Nachhaltig ist das nicht“, findet sie.

Es geht wohl um Rendite. „Klar ist das rechtens“, räumt Julia Kotowski ein. „Aber ist es auch gerecht?“ In der Gegend gebe es ohnehin viele Wohnungen in Plattenbauten, sagt Jana Kreisl. In der Sewanstraße – das sieht man auf dem Weg zum Heikonauten –, wird derzeit wie wild gebaut. Letzte Brachen verschwinden, immer mehr Boden wird versiegelt. „Es fehlt hier in der Gegend aber an Infrastruktur“, so Kreisl.

Einige hätten versucht, „gemeinsam eine neue Bleibe in Lichtenberg zu finden“, erzählt Julia Kotowski, „einige hat es versprengt, andere wissen nicht, was werden soll. Das ist ein großer Einschnitt für alle“, fasst sie die Stimmung zusammen. „Wir müssen uns nun etwas Neues aufbauen, zu einem höheren Mietpreis.“ Zukunftsangst zu haben und dennoch weiterarbeiten zu müssen – das mache müde.

„Das hier ist auch eine kleine Perle der Stadtnatur“, sagt Julia Kotowski am Ende. „Hier leben Igel, Fuchs und Hase, aber leider keine schützenswerte Art“ – die einen Abriss vielleicht noch verhindern könnte.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

meistkommentiert