Medizinethiker über Hungerstreiks: „Konkurrierende Deutungen“

Historisch traten vor allem Häftlinge in Hungerstreiks, nun eignen sich auch Klimaaktivist:innen sie an. Über die Geschichte der Protestform.

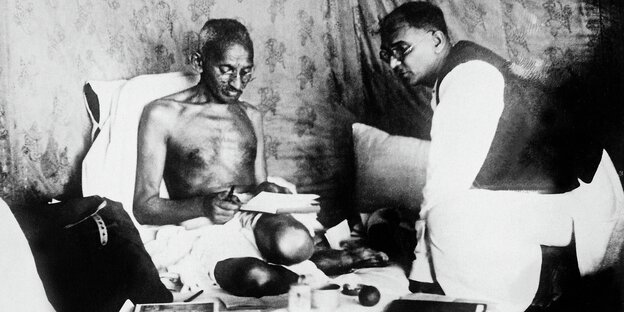

Mahatma Gandhi (links) während seines Hungerstreiks im Mai 1933 Foto: picture alliance

taz: Herr Buschmann, aktuell befinden sich in Berlin vier Klimaaktivisten im Hungerstreik, auch 2021 veranstalteten Aktivist:innen der Letzten Generation schon einen solchen. Wie ist dieses politische Instrument entstanden?

Maximilian Buschmann: Das Konzept des Hungerstreiks ist aus historischer Sicht relativ neu. Erstmals wurde der Begriff im späten 19. Jahrhundert genutzt, um die politische Praxis der Nahrungsverweigerung als Mittel des Widerstands zu bezeichnen. Doch schon vorher verweigerten Gefangene, versklavte Menschen und andere, die unter autokratischen Herrschaftsformen litten, Nahrung, um zu protestieren. Als die Praxis als solche benannt wurde, wurde sie von einem eher alltäglichen Widerstand zu einem international diskutierten politischen Symbol. In der Folge fanden Hungerstreiks unter anderem im russischen Zarenreich, im britischen Empire, den USA und in der Weimarer Republik statt.

Hat sich die Praxis des Hungerstreiks gewandelt?

Über weite Phasen haben nur Menschen, die sich in Gefangenschaft befanden, das Mittel genutzt. Dabei handelt es sich nicht nur um Haftanstalten, sondern auch um andere Institutionen, wie Psychiatrien. Vor allem ging es also um Kontexte, in denen die Möglichkeiten zur eigenen Entfaltung sehr stark begrenzt sind. Der Ort und Zeitpunkt sowie die Art und Weise der Ernährung sind in Gefangenschaft fremdbestimmt. Da der Körper in so engmaschige soziale und zeitliche Räume eingezwängt ist, ist der Umgang mit Nahrungsmitteln eines der wenigen Mittel des Widerstandes.

Auch die hungerstreikenden Klimaaktivist:innen sehen sich in einer akuten Notlage und argumentieren: Der Hungerstreik sei das letzte wirksame Mittel, gegen die Klimakrise zu kämpfen. Scheinbar sind sie sogar bereit, für ihren Zweck zu sterben.

Genau, mit Hungerstreiks machen Aktivist:innen diese Wahrnehmung von individuellen wie gesellschaftlichen Notlagen sozusagen am Körper für die Öffentlichkeit deutlich. Dass Menschen im Hungerstreik sterben, ist auch in Deutschland schon vorgekommen. Der wahrscheinlich berühmteste im Hungerstreik Verstorbene ist Holger Meins, der 1974 im Kontext eines Hungerstreiks der RAF verstarb. Auch der Syndikalist Bernhard Lamp verstarb 1920 nach einem Hungerstreik in einer Haftanstalt.

Seit wann wird der Hungerstreik auch außerhalb von Kontexten der Gefangenschaft eingesetzt?

Als einer der ersten nutzte Mohandas Gandhi die Nahrungsverweigerung als politisches Mittel außerhalb von Gefangenschaft. Die Protestform wurde dann weltweit rezipiert. Der Unterschied: Aktivist:innen können außerhalb von Haftanstalten leichter Kontakt zu solidarischen Menschen und Medienvertreter:innen herstellen. In Haft ist das teilweise überhaupt nicht möglich. Bildmaterial kann aus totalen Institutionen kaum nach außen dringen.

Welche Rolle spielt die mediale Berichterstattung?

Mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen ist eines der wesentlichen Ziele von Hungerstreiks. So können Gruppen ihre Anliegen öffentlich artikulieren und ihre politische Identität sichtbar machen. Der Zusammenhang zwischen politischem Aktivismus und den erreichten Kommunikationskanälen ist zentral.

Wenn nun Klimaaktivisten in Hungerstreiks treten, bekommen dann Gefangene, die dasselbe tun, weniger Aufmerksamkeit?

Das kann passieren. Es kommt natürlich immer darauf an, wer in Hungerstreiks tritt. Es gibt Gefangene, die durch ihre persönliche Vorgeschichte große mediale Aufmerksamkeit erfahren, etwa wenn ihre Haft schon selbst ein politisches Ereignis ist.

Sind Hungerstreiks ein wirksames Instrument, um politische Entscheidungen zu beeinflussen?

Das ist schwer zu sagen. Es spielen viele individuelle Faktoren eine Rolle für die Wirksamkeit: die körperliche Reaktion auf die Nahrungsverweigerung, die Reaktion solidarischer Menschen, die Reaktion der Medien. Wenn große weltpolitische Ereignisse den Hungerstreik überstrahlen, wird er aus den Schlagzeilen heraus gedrängt. Zum Beispiel trat eine US-amerikanische Anarchistin 1914 in einen Hungerstreik, der gänzlich unterging, als der 1. Weltkrieg begann. Solche Faktoren vorher einzukalkulieren ist unmöglich.

Wird das Mittel öfter verwendet als früher?

So etwas mit Zahlen zu belegen, ist gar nicht so einfach. Es gab rückblickend aber immer wieder Konjunkturen der Wahrnehmung von Hungerstreiks, in denen diese Praxis zumindest besondere Aufmerksamkeit erfuhr. Ob sie dann wirklich häufiger durchgeführt wurden, ist eine Frage der Quellen. Manchmal wird einfach mehr über Hungerstreiks berichtet.

Wirkt sich eine solche Konjunktur der Wahrnehmung eher positiv oder negativ auf den Erfolg aus?

Maximilian Buschmann

Foto: Maximilian Buschmann

Maximilian Buschmann ist als Historiker an der Technischen Universität München tätig. Er forscht unter anderem zu der transnationalen Geschichte von Hungerstreiks und Körperpraktiken. 2023 erschien seine Dissertation zu dem Thema, die den Dissertationspreis der Bayerischen Amerika-Akademie erhielt.

Ich würde sagen, dass Hungerstreiks eigentlich immer konkurrierende Deutungen provozieren, weil sie eben unmittelbar starke körperliche Konsequenzen für die Streikenden haben können. Abhängig ist die Wahrnehmung auch davon, ob es den Streikenden gelingt, ihren Protest in besondere kulturelle oder politische Sinnzusammenhänge einzuordnen.

Warum ist das wichtig?

Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Als 1917 einige amerikanische Feministinnen, die sich in Haft befanden, in den Hungerstreik traten, ging es nicht nur um die Haftbedingungen dieser Frauen. Ihnen gelang es, den Streik in einen größeren politischen Kontext einzuordnen. Sie beklagten, dass Frauen in den USA zu diesem Zeitpunkt kein Wahlrecht besaßen. Zugleich traten die USA 1917 in den Ersten Weltkrieg ein und argumentierten, als Demokratie gegen die Autokratien der Welt anzutreten. So konnte der Hungerstreik mit einem größeren Narrativ ausgestattet werden.

Leser*innenkommentare

Rudi Hamm

Hungerstreik war ein Mittel in Diktaturen und Haft. Sie konnten gar nicht anders, das sie politisch weder ein Mitspracherecht noch ein Wahlrecht hatten. Wir aber leben in einer Demokratie und wählen repräsentative Volksvertreter. Diese mittels Hungerstreik in ihrem Kurs manipulieren zu wollen halte ich für zu tiefst undemokratisch.