Internationale Somaliakonferenz: Neuer Somalia-Optimismus

Die Staatengemeinschaft setzt auf heimkehrende somalische Flüchtlinge und Exilanten, um das Land zu stabilisieren. Zu Recht?

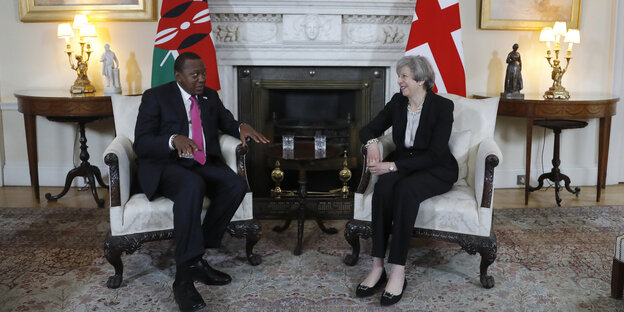

Vor der Somalia-Konferenz: Kenias Präsident Uhuru Kenyatta und Theresa May Foto: ap

BERLIN taz | Ein außergewöhnliches Maß an Optimismus herrscht in Bezug auf das Dauerkonfliktland Somalia, seit die Parlamentarier des Landes am 8. Februar einen neuen Präsidenten wählten. Mohamed Abdullahi Mohamed, der unter dem freundlich gemeinten Namen „Farmaajo“ (Käse) bekannt ist und lange Zeit im US-Exil lebte, verkörpert ein Somalia, das mit dem Krieg der letzten dreißig Jahre und den alten Clanstrukturen nichts mehr zu tun haben will.

Bis Farmaajo aber tatsächlich ganz Somalia regieren könnte, müsste noch viel passieren. Seit dem Sturz des blutrünstigen Diktators Siad Barre durch eine Rebellenkoalition 1991 ist das Land zerfallen: Der Norden ist als „Somaliland“ ein eigener Staat, Warlords beherrschen weite Landesteile, im Süden wüten islamistische Shabaab-Milizen und in der Hauptstadt Mogadischu halten sich die staatlichen Institutionen nur dank der 22.000 Mann starken Eingreiftruppe „Amisom“ der Afrikanischen Union (AU). Bis heute kann kein Staatsgast den Flughafen Mogadischu auf dem Landweg verlassen.

Mit Farmaajo soll alles anders werden. Eine internationale Somalia-Konferenz in London, eröffnet von Premierministerin Theresa May, soll am heutigen Donnerstag den neuen Optimismus in Politik umsetzen. Offizielles Ziel ist eine neue „internationale Somalia-Partnerschaft“ für verstärkte Zusammenarbeit mit dem neuen Präsidenten. Das soll die ersten allgemeinen freien Wahlen in der Geschichte des Landes im Jahr 2020 ermöglichen – ein Schlussstrich unter ein Vierteljahrhundert Krieg.

Der Schlüssel: Die Staatengemeinschaft setzt auf neue somalische Akteure. Ein Vorbereitungstreffen in London am Mittwoch richtete die Aufmerksamkeit auf die gewachsene Rolle der somalischen Diaspora – zwei Millionen Auslandssomalier, die jedes Jahr rund 1,5 Milliarden Euro in die Heimat schicken und mehrheitlich keiner Kriegspartei hörig sind. Auch Präsident Farmaajo gehört dazu: Er lebte lange im US-Exil. Aus der Diaspora kommen auch der Premierminister, der Parlamentspräsident und 90 der 275 Parlamentarier. Der Außenminister, Justizminister und der Informationsminister haben sämtlich die britische Staatsbürgerschaft.

Afrikanische Union fordert Unterstützung für Großoffensive

Die Ermordung des – ebenfalls im Exil aufgewachsenen – Wiederaufbauministers Abbas Sheikh Abdullahi Siraji durch die Leibgarde des Generalstaatsanwalts mitten in Mogadischu vor einer Woche zeigte aber, wie prekär die Lage bleibt. Die Stadt wird weiter regelmäßig von Terroranschlägen erschüttert. Vergangenen Freitag starb zum ersten Mal seit 1993 ein US-Soldat in Somalia: ein Angehöriger einer Spezialeinheit der Marines, die eine Shabaab-Basis stürmte.

Beobachter warnen: Zu viel Optimismus zu früh wäre kontraproduktiv. Schon im vergangenen Jahr kürzte die EU ihre Finanzierung der Amisom, die 2018 den Abzug einleiten will. Keiner denkt, dass die Regierung dann gegen die Shabaab allein bestehen könnte. Die AU fordert nun Unterstützung für eine Amisom-Großoffensive vor dem Abzug und empfiehlt eine Aufhebung des geltenden Waffenembargos gegen Somalia. Kurzfristig soll dort also mehr Krieg herrschen, nicht mehr Frieden. Das würde die zivilen Diaspora-Politiker, die gerade erst die Macht ergriffen haben, erneut marginalisieren.

Leser*innenkommentare

A. Müllermilch

"Keiner denkt, dass die Regierung dann gegen die Shabaab allein bestehen könnte."

Dann sollte man so konsequent sein und ide Unterstützung der Shabaab-Gegner komplett einstellen. Schlimmer kann es durch einen Sieg der Shabaab ja kaum werden. Die westliche Mission Somalias ist gescheitert.

Artur Möff

@A. Müllermilch Sorry, aber - haben Sie irgendwie einen an der Mütze?