Bis heute besitzt Sulina keinen Straßenanschluss. Deshalb müssen alle Waren mit dem Schiff dorthin gebracht werden Foto: Werner Otto/imago

Reise zur Donaumündung:Auf null gestellt

Das rumänische Sulina an der Donaumündung galt einst als wirtschaftlicher Mittelpunkt des Flusses. Heute muss die Kleinstadt sich neu erfinden.

Aus sulina, 10.6.2024, 15:11 Uhr

Stunden vor der Abreise fahren Lieferwagen an den Kai. Es werden Waren entladen. Tüten, viele Tüten verschwinden im Bauch der „Banat“, eines weißen Passagierschiffs, dazu Toilettenpapier in großen Quantitäten, schließlich eine Waschmaschine und wieder Tüten unbestimmten Inhalts. Unübliches Gepäck für einen Ausflug auf der Donau.

Dann tauchen die ersten Passagiere auf, viele ältere Frauen und Männer sind darunter. Um halb zwei dröhnt das Horn der „Banat“, der Diesel bewegt die Schraube und langsam löst sich das Schiff von der Reling in der rumänischen Stadt Tulcea. Der Steuermann schlägt den Weg donauabwärts ein. Die wenigsten seiner Passagiere interessieren sich für die Aussicht. Sie sitzen in den Aufenthaltsräumen. Das Radio plärrt. Draußen ist es kühl.

Das Schiff fährt nach Sulina, dorthin, wo die Europäische Union endet. Die Kleinstadt im Donaudelta, gelegen an der Strommeile null, nur ein paar Kilometer von der ukrainischen Grenze und dem Schwarzen Meer entfernt, verfügt über keinen Straßenanschluss. Deshalb müssen alle Waren mit dem Schiff dorthin gebracht werden. Die Passagiere sind auch keine Tagestouristen. Es sind Menschen, die nach Hause fahren.

Knapp vier Stunden später, nach etlichen Unterwegshalten an winzigen Siedlungen in einem Meer aus Schilf, legt die „Banat“ am Kai von Sulina an. Eine kleine Menschenmenge erwartet sie, als erhoffte sie sich ein besonderes Ereignis. Die Tüten werden eingesammelt, das Klopapier auch. Die Waschmaschine ist schon während eines Zwischenstopps von Bord gegangen.

Gegenüber des Ankerplatzes erhebt sich ein zweigeschossiges Gebäude im klassizistischen Stil. Die weiße Farbe an seinen Außenwänden blättert ab. Ein Hund liegt träge vor der breiten Treppe, die zum Eingangsportal führt. „Verwaltung der Europäischen Donaukommission“ steht unter dem Giebel in großen Buchstaben geschrieben.

Bei Liviu Simioncencu liegen Bilder aus der Zeit, als das Haus noch der Mittelpunkt Sulinas war. Ach was, als dieser Ort Mittelpunkt der ganzen Donau war, bis nach Wien und Regensburg hinauf! Der 65-jährige Fotograf sammelt Bilder aus der großen Zeit. Darauf sind Segel- und Dampfschiffe zu sehen, die in Sulina ankern, viele Schiffe. „Das Palais der europäischen Kommission ist heute für uns gesperrt“, bedauert er. Ja, irgendeine Behörde säße darin, deren Sinn und Zweck niemand kenne. Früher einmal, da habe es hinter dem Haus einen kunstvoll angelegten englischen Garten gegeben. Unter Nicolae Ceaușescu, dem Diktator aus kommunistischer Zeit, habe man die Bäume abgehackt. Heute liegt dort Gerümpel.

Liviu Simioncencu, der einen schmalen Schnurrbart trägt, hat mit 15 Jahren angefangen zu fotografieren. Er sei Fotograf geworden, um die Geschichte seiner Heimatstadt zu dokumentieren, sagt er. Es ist eine Geschichte des Niedergangs.

Auch der Lehrer Valentin Lavric interessiert sich für Geschichte. Er sitzt an der langen Promenade hin zur Donau, dort, wo die Menschen auf- und abpromenieren, als seien sie Mitarbeiter einer unsichtbaren Bühne und die Stadt eine Theaterdekoration aus Pappmaché. Etwa 3.200 Menschen lebten nach den offiziellen Statistiken noch in Sulina, sagt Lavric, „aber in Wahrheit sind es wohl nur noch 2.500“. Früher einmal waren es über 6.000 Menschen, und in den besten Zeiten noch viel mehr. Selbst das Krankenhaus habe man jüngst geschlossen und es gebe keinen Zahnarzt mehr.

Früher einmal, das lässt sich auf verschiedene Zeiten beziehen. Etwa die unter Ceaușescu, als die Fischkonservenfabrik Hunderte Arbeitsplätze bot. Heute wachsen auf dem Dach des Gebäudes junge Bäume. Auch die Schiffswerkstätten am anderen Donauufer liegen verlassen da. Oder die Fischer: „Früher gab es 1.000 Fischer in Sulina“, sagt Lavric. Nur 100 davon seien übrig geblieben. Nun will Valentin Lavric nicht die Zeiten Ceaușescus wiederhaben, ganz gewiss nicht, sagt er. Eher schon die, als die Stadt ein Zentrum Europas war, ein multikulturelles Eldorado. Das ist noch länger her. Ob eine solche Zeit nochmal wiederkommt für Sulina, daran hat der 57-Jährige Zweifel. Aber eines steht für ihn, der 1977 erstmals hier herkam, fest: „Ich liebe Sulina.“

Immerhin, es legen wieder mehr große Frachtschiffe an. So wie an diesem Tag die „Yalissa“ mit ihrem grün gestrichenen Rumpf, dessen Größe die Gebäude der Kleinstadt wie Häuschen auf einer Modelleisenbahn aussehen lässt. Wer vom Schwarzen Meer in die Donau einfahren will, kommt durch Sulina, wo der rumänische Zoll wartet. Nachts tauchen die Lichter das am linken Donauufer liegende Sulina in rotes Licht. Gegenüber leuchtet es zur Orientierung der Schiffer grün.

Umgeladen auf die flacheren Donauschiffe mit weniger Tiefgang wird später in Tulcea oder Galați. Der Chiliaarm bei Ismajil, der nördlichste Mündungsarm der Donau ins Schwarze Meer, grenzt an die Ukraine und wird derzeit gemieden. Der südliche Mündungsarm bietet den großen Pötten zu wenig Tiefgang. Sieben Meter müssen es sein, und die sind es in Sulina, auch dank Charles Hartley, der Mitte des 19. Jahrhunderts den Sulinaarm für die Schifffahrt ertüchtigen ließ. Hier in der Stadt haben sie dem britischen Ingenieur ein Denkmal errichtet. Es steht, natürlich, vor dem Gebäude der Donaukommission.

„Seitdem die Europäische Donaukommission hier Hafen- und Quaibauten aufführt, erhebt sich Sulina zu einer bedeutenden Hafenstadt, deren vielsprachigen Bewohner an Zahl stetig zunehmen.“ So steht es im „Donau-Album“, erschienen 1880 in Budapest. Der Fahrplan der ersten kaiserlich-königlichen privaten Donaudampfschifffahrtsgesellschaft bot 1910 dreimal wöchentlich Reisen ab Galaz nach Sulina an, mit Abfahrt in Tulcea um ein Uhr mittags. Eine halbe Stunde früher als heute.

„Sulina war damals ein stattlicher Hafen, der zuweilen etwa 100 Segelschiffen und Dampfern Unterstand bot“, schrieb der österreichische Dampfschifffahrtskapitän Ernst Themistokles von Karwinsky über das Jahr 1861. Er war zeitweise dort stationiert und berichtete: „Das Gesellschaftsleben in Sulina spielte sich so ziemlich in zwei Caffeehäusern ab, von denen das größere einem Franzosen Mons. Paul, das kleinere, aber elegantere, dem Italiener Sign. Gessi gehörte. In den beiden Caffeehäusern waren natürlich die böhmischen Harfenistinnen eine Anziehungskraft. Es waren dies aus 8–12 Personen bestehende Damenkapellen, denen sich nur zwei bis drei männliche Musiker beigesellten.“

Heute kann man in der Rosetti-Straße Gheorghe Comarzan besuchen, der dort ein kleines privates Museum unterhält. Zwischen alten Fotos, Karten und Schiffsutensilien findet sich eine Liste zur Bevölkerung der Stadt. Demnach lebten 1904 knapp 5.000 Menschen in Sulina, darunter 594 Russen und Ukrainer, 444 Rumänen, 268 Türken, 211 Österreicher und Ungarn, 173 Juden; weiterhin Deutsche, Polen, Franzosen, Briten und einige Nationen mehr. Sogar vier Inder hatte es hierher verschlagen. Ein multiethnisches Handelszentrum also, ein winziger Klecks New York City an der rumänischen Donaumündung zwischen endlosem Schilf. Und das alles wegen einer Kommission.

Diese Donaukommission war, hat man gerade die Brille mit den rosa Gläsern auf, so etwas wie ein früher Vorläufer der Europäischen Union. Nüchterner betrachtet, entpuppt sie sich als Ausbund imperialistischer Handelsinteressen. Nach dem Krimkrieg, bei dem eine Koalition aus westlichen Staaten und dem Osmanischen Reich 1856 Russland geschlagen hatte, bestanden die führenden Mächte auf einer Internationalisierung der Donau. Der Fluss sollte dem Handel dienen und schiffbar sein, jenseits nationaler Sonderwünsche. So wurde die Europäische Donaukommission gegründet, mit Preußen, Frankreich, Großbritannien, Österreich-Ungarn, Russland, dem Osmanischen Reich und Sardinien als Unterzeichnerstaaten – und Sulina als Sitz der Institution.

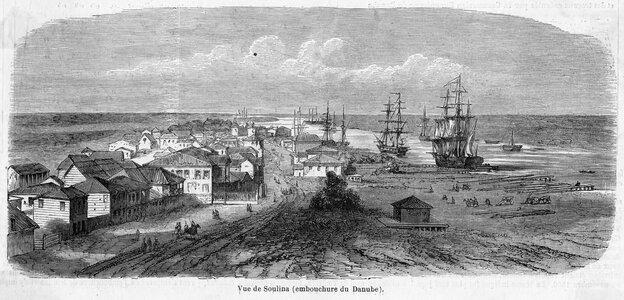

Erster Anlaufpunkt: Vom Schwarzen Meer kommende Segelschiffe versorgten sich in Sunina mit Proviant. Die Stadt im Jahr 1861 Foto: Imago/Gemini

Und so wurde aus einem verrufenen Piratennest eine internationale Stadt. Es war nicht nur die Kommission, die die Menschen anzog. Vor allem hatten hier Schiffsagenten, Schlepperkapitäne und Kaufleute gut zu tun. Als Sulina schließlich zum internationalen Freihafen wurde, in dem keine Zölle anfielen, blühten die Geschäfte richtig auf – auch die der Schmuggler. Zugleich hatten die Großmächte Kriegsschiffe in Sulina stationiert, denn friedlich waren die Zeiten auch damals schon nicht. 1857 fiel Sulina von Russland wieder an das Osmanische Reich. 1877 bombardierte Russland die Stadt, 1878 wurde sie schließlich dem rumänischen Staatsgebiet zugeschlagen.

Dampfschiffer Ernst von Karwinsky beschrieb das Leben in der Stadt im Jahr 1861, als man die Vertiefung der Donau feierte: „Ende August wurde zu Ehren der europäischen Donau Commission eine große Festlichkeit veranstaltet. Schießen, Glockenläuten, großer Empfang und Festessen im Palais der Commission. Gratulationen und Toaste. Abends solenne (festliche, Anm. d. Red.) Beleuchtung des Hafens und aller Schiffe. Unter diesen brillierten natürlich die anwesenden Kriegsdampfer der verschiedenen Nationen. Die Beleuchtung der Hunderte von Schiffen gewährte wohl einen feenhaften Anblick. Dazu allseits griechisches Feuer, Raketen und ein entsetzliches Geknalle von Pistolen und Flinten in den Straßen, ganz nach orientalischer Art, und von Signalkanonen an Bord aller Schiffe.“

Über die Geschäfte schrieb Karwinsky: „Nahezu in jedem Hause Sulinas befand sich ein Schiffsmäkler-Geschäft, da sich die Segelschiffe hier zumeist mit dem notwendigen Proviant versorgten. Diese Schiffsmäkler waren mit wenigen Ausnahmen Griechen. Sobald die Mastspitzen eines anlangenden Segelschiffes am Horizonte auftauchten, fuhren 20–30 dieser Händler in ihren Booten dem Schiffe entgegen, um sich als Vermittler über alles anzutragen. Das anlangende Segelschiff wurde nun noch in See von oft 30 Schiffsmäkler-Booten umsäumt und jeder der Mäkler trachtete, trotz voller Fahrt des Schiffes, als erster an Bord zu gelangen. Wie die Katzen kletterten die Leute auf Leinen oder Strickleitern, die sie aufs Schiff geworfen hatten, die hohen Bordwände hinauf.“

Heutzutage gibt es keine Segler mehr und schon gar keine Schiffsmäkler, die Bordwände erklimmen. Um mehr von den gefährlichen Seiten während der großen Zeit zu erfahren, muss man sich auf den Friedhof begeben, draußen vor der Stadt. „In Erinnerung an William Webster, Erster Offizier an Bord der S.S. Adalia, der edel sein eigenes Leben dafür gab, Margaret Ann Princle vor dem Ertrinken zu retten. Sulina, am 21. Mai 1868, 25 Jahre alt.“ So lautet der Text auf einem von Dutzenden Grabsteine, so ähnlich lesen sich viele der Inschriften. Die Donau muss damals ein gefräßiges Ungeheuer gewesen sein, das seine Opfer in die Tiefe zog.

Die Toten in Sulina sind fein säuberlich unterteilt in westliche Europäer und Griechisch-Orthodoxe, Rumänen und Lipowaner, letztere sind eine aus der russisch-orthodoxen Kirche entsprungene Sekte, die sich der Verfolgung durch Umzug ins unwegsame Delta entzog. Ein paar Hundert von ihnen leben noch heute in Sulina, ganz im Gegensatz zu Muslimen und Juden, deren Gräber sich separat befinden. Der letzte Jude wurde hier 1935 begraben, sagt Valentin Lavric. Der Holocaust kam bis nach Sulina, zwölf Opfer aus der Stadt sind in Datenbanken verzeichnet.

Der Friedhof von Sulina auf dem Menschen beerdigt sind, die unterschiedlichsten Religionen angehören Foto: Panthermedia/imago

Keine Gefahr des Ertrinkens nimmt auf sich, wer sich Kapitän Nemmo in seinem kleinen Motorboot anvertraut. Auf ruhigem Donauwasser geht es die Promenade entlang bis zu deren Abschluss, den das Palais der Kommission bildet. Landeinwärts lugt ein weißer Leuchtturm hervor, erbaut noch zu osmanischer Zeit. Am gegenüberliegenden Ufer taucht eine weiße Tafel auf, darauf eine große Null. Von hier aus wird die Donaustrecke gezählt, zuerst in Meilen, später in Kilometern, bis hinauf nach Donaueschingen im Schwarzwald: 2.783,4 Kilometer vom Leuchtturm in Sulina entfernt.

Doch auch nach der Kilometertafel Null erstreckt sich der Sulina-Arm breit und behäbig in der flachen Landschaft und denkt gar nicht daran, sich allzu schnell ins Meer zu ergießen. Die Donau hat nämlich die Angewohnheit, sich durch die mitgeschleppten Sedimente selbst zu verlängern, um ein paar Meter jedes Jahr. Deshalb ist der osmanische Leuchtturm längst nutzlos geworden. Aber auch ein neuerer, 1887 erbaute Turm ein paar Kilometer entfernt steht seit 1922 funktionslos herum. Sieben Kilometer weiter befindet sich der dritte, moderne Leuchtturm, und erst hier beginnt tatsächlich das Meer.

Nemmos Boot beginnt heftig zu schaukeln. Der Kapitän steuert auf eine flache Insel zu, die sich in einer Meeresbucht gebildet hat. Hunderte und Tausende weiße Tupfer sind darauf von Weitem zu erkennen. Das Boot dreht bei, und nun sieht man es: Es sind Vögel. Sie kreischen, manche fliegen in engen Kurven über dem Meer, andere hocken im Sand. Einige von ihnen haben auffallend große und ausladende Schnäbel. Es sind Pelikane, die mit ihren Riesenschnäbeln Fische fangen. Tausende von ihnen leben im von Menschen kaum besiedelten Donaudelta, einem Naturparadies, das seit 1990 unter strengem Schutz steht. Viele seltene Tierarten haben sich hierher zurückgezogen.

Nemmo erzählt, dass er früher einmal beim rumänischen Militär gewesen sei. So kam er nach Sulina. Vor mehr als 20 Jahren habe er abgemustert. Jetzt, grauhaarig geworden, schippert er mit seinem Boot Touristen durch das Delta. Seine Frau hilft ihm nach der Rückkehr beim Vertäuen des Boots am Pier. Auch viele der Fischer haben umgesattelt, seitdem der Fang stärker reglementiert worden ist und der berühmte Stör streng geschützt wird. Früher war das Delta überfischt und drohte, zu einer Wüste aus Wasser zu werden. Heute ist es munter wie ein junger Weißfisch.

Die Fischbestände haben sich erholt, die Fischerei liegt darnieder: Auf der Fahrt zur Donaumündung ist Nemmos Boot an den leeren Fischvermarktungshallen vorbeigekommen. Der Fisch muss heute zentral in der Bezirkshauptstadt Tulcea gehandelt werden. Selbst die Erlaubnis zum Fang von drei Kilogramm Fisch pro Woche für den Eigenbedarf wurde kassiert, nicht gerade zur Freude der Einheimischen. „Nach der Revolution ging es abwärts“, sagt Lehrer Lavric. „Die Leute haben keine Erlaubnis für neue Betriebe erhalten, weil diese die Natur schädigen würden“, klagt er. „Der Umweltschutz ist ein Problem.“ Viele Menschen seien fortgezogen. Die Arbeitslosigkeit in Sulina ist hoch, sie liegt bei um die 40 Prozent.

Der Fotograf Liviu Simioncencu erinnert sich, dass es viel Platz in Sulina gab, als er dort aufwuchs. Einige Gebäude waren im Zweiten Weltkrieg durch zwei sowjetische Luftangriffe zerstört worden, sagt er. „Man konnte überall hindurchsehen und die Häuser aus allen Richtungen betrachten.“ Manche der Löcher seien unter Ceaușescu mit einfallslosen Wohnblöcken gestopft worden. Doch immer noch wächst auf vielen Grundstücken das Gras. Leer stehende alte Häuser mit ihren türkischen Balkonen und blinden Fensterscheiben sehen so aus, als könnten sie kaum dem nächsten Sturm standhalten. Der Turm der griechisch-orthodoxen Kirche St. Nikolas steht gefährlich schief, das ganze Gebäude droht zu zerfallen.

„Das Ende? Schau dir die Kilometrierung der Donau an. Hier ist der Anfang“

Und doch steht Sulina nicht still. Menschen wie Kapitän Nemmo sind die Pioniere einer neuen Zeit. Viele Einwohner setzen auf sanften Tourismus. Vogelfreunde statt Fischkonserven sollen die Stadt wieder flottmachen. Schon sind eine Reihe Restaurants und Pensionen an der Donaupromenade entstanden, ein Reisebüro bietet Fahrten auf den endlos vielen schilfgesäumten Wasserarmen des Deltas an. Auf großen Tafeln werben einstige Fischer für ihre Bootstouren. Im Juli und August kämen schon bis zu 3.000 Leute in die Stadt, sagt Lehrer Lavric.

Direkt an der Promenade steht das Hotel Camberi in allerbester Lage. Doch die Fensterhöhlen sind schwarz und leer, das Mauerwerk steht nackt da. Es habe einen Investor gegeben, heißt es, doch dann seien Probleme aufgetaucht. „Es kamen viele europäische Gelder für Restaurierungen“, berichtet Fotograf Liviu Simioncencu. „Doch hier ist nichts angekommen. Die Leute denken, dass die Stadt Galați das ganze Geld kassiert hat.“ Er wirft der Bezirksregierung in Tulcea vor, die Entwicklung zu blockieren. „Die wollen nicht, dass in Sulina etwas entsteht.“ Einige große Tafeln künden in Sulina von durch die EU geförderten Projekte. An manchen von ihnen nagt der Rost.

Nein, so wie früher wird Sulina nie mehr werden. Aber vielleicht viel besser, grüner? Ganz einverstanden ist der Lehrer Valentin Lavric nicht mit der Erklärung, dass man nach Sulina gekommen sei, weil hier das Ende Europas ist. „Ende?“, fragt er. „Schau dir die Kilometrierung der Donau an. Hier ist der Anfang.“

Die Zitate von Ernst von Karwinsky entnahmen wir dem Buch „Erinnerungen eines Donauschiffers“, herausgegeben vom Museumsverein Kornneuburg/Österreich.