Yael Bartana in der Weserburg Bremen: Ein bisschen Trost gibt’s doch

Yael Bartana schaut skeptisch auf die Heilsversprechen der Kunst. Für ihre Ausstellung in Bremen inszenierte sie dennoch eine utopische Begegnung.

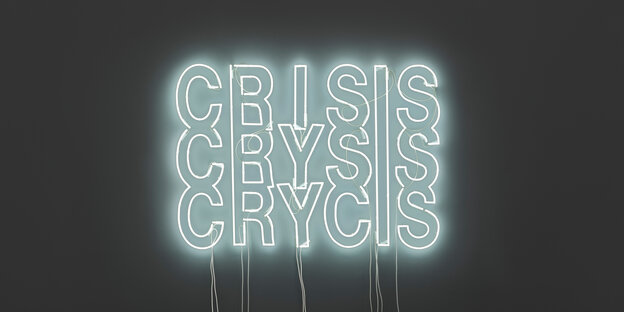

Alternative Etymologien: Yael Bartana „Crisis – Crysis – Crycis“, 2021 Foto: Tobias Hübel, courtesy: Capitain Petzel Gallery/Annet Gelink Gallery/Sommer Contemporary Art/Galleria Rafaella Cortese/Petzel Gallery/Cecilia Hillström Gallery

Genießen lässt sich Yael Bartanas Kunst nicht. Auch wenn sie in ihren Film- und Videoarbeiten ausgiebig neoromantisch-schwelgerische Bildwelten nutzt – ein Medley aus sagen wir mal Richard Wagner, Leni Riefenstahl und Peter Jackson –, in denen es sich Teile der gegenwärtigen Kulturpflege doch recht behaglich eingerichtet haben: Um sich der Verführungskraft dieser auf Überwältigung zielenden Bildproduktion lustvoll hinzugeben, ist ja nichts weiter nötig, als ihre Teilhabe am Schlimmsten auszublenden.

Die in Berlin lebende israelische Künstlerin Bartana macht sie im Gegenteil, spielverderberisch, zum Greifen deutlich – vor drei Jahren im Jüdischen Museum Berlin, aktuell im Deutschen Pavillon der Biennale di Venezia. Und jetzt auch in Bremen: Am Freitag hat im Weserburg Museum die Ausstellung „Utopia Now!“ eröffnet.

Gezeigt werden dort zwar nur vier Film- und Video- sowie drei Neoninstallationen. Und doch zwingt der Besuch dazu, sich danach erst einmal ein stilles Plätzchen am Ufer zu suchen. Einmal, um sich von der Kakofonie zu erholen, zu der die Sounds der Bewegtbildarbeiten in der Ausstellung zusammenfließen.

Zum anderen, um sich zu sammeln und zu kapieren: Die Verstörung, die diese Kunst auslöst, liegt nicht in ihren Bildern, noch nicht einmal im Auge, sondern im Unbewussten des Betrachters. Wer das übersieht, dem bleibt nur, sie in hilfloser moralischer Empörung als pornografisch und naiv zugleich zu verurteilen, wie das bei der Berliner Ausstellung „Redemption Now“ geschehen ist, auf die Bartana in Bremen schon im Titel verweist.

Pathos kippt ins Lächerliche

Genau besehen erweisen sich Bartanas Arbeiten jedoch als gestalterisch virtuos und kunsthistorisch bestens informiert. Noch in der weihevollsten Stimmung, die gerade die großen Videos aufbauen, lauert stets auch ihr Gegenteil. Das Pathos kippt in der Übertreibung ins Lächerliche. Das Erlösungsgeschehen schlägt in slapstickhafte, gallige Komik um.

Auch in Bremen präsent ist das monumentale Video „Malka Germania“, in dem eine erzblonde, androgyne Messiasfigur, sekundiert von Soldaten, Berlin erobert. Die Dreikanalarbeit wurde dort 2021 wegen der Schlusssequenz skandalisiert. Darin erhebt sich statt des Himmlischen Jerusalems Albert Speers Modell der Welthauptstadt Germania aus den Fluten – natürlich – des Wannsees: ein schroffer Witz, der zugleich daran erinnert, dass der Unterschied zwischen Erlösung und Menschheitsverbrechen nur zwei Buchstaben ausmacht.

Leichter fassbar, weniger verstörend tritt Bartanas tiefe Skepsis in den Neoninstallationen in Erscheinung, allen voran in der für Bremen entstandenen Titelarbeit „Utopia Now!“: Das Versprechen jeder Utopie ist weitaus unkonkreter als eine behauptete Erlösung.

Es ist vielleicht das, was bleibt angesichts von Terror und Gegenterror seit dem 7. Oktober. Der aus dünnen Leuchtstoffröhren gebildete Schriftzug jedenfalls kippt wenig verlässlich nach rechts in die Horizontale.

Die Utopie ist eine Täuschung

Faszinierend ist der Effekt, den sein beißend rotes Licht im Zusammenspiel mit dem auf die Wand in Schwarz aufgemalten Umriss der Buchstaben erzeugt. Die Farbe verliert ihre Bestimmtheit, der Slogan wirkt, als bestünde er aus überdimensionierten, in Edelstahl geformten Russisch-Brot-Buchstaben. Selbst den Traum vom paradiesisch befriedeten Irgendwo gibt’s nur als optische Täuschung.

Szene aus Yael Bartanas „Mir Zaynen Do! (We Are Here!)“, 2024 Foto: Courtesy: Capitain Petzel Gallery/Annet Gelink Gallery/Sommer Contemporary Art/Galleria Rafaella Cortese/Petzel Gallery/Cecilia Hillström Gallery

Und doch: Rührend hoffnungsvoll wirkt die große Einkanalarbeit der Musikvideoinstallation „Mir Zaynen Do!“, die in Bremen ihre Uraufführung erlebt. Der Titel ist Jiddisch und lässt sich als ein trotziges „Wir sind hier!“ verstehen.

Im und für den Film hat Bartana den 1946 von jüdischen Immigrant*innen aus Europa in São Paolo gegründeten Coral Tradição zusammengebracht mit dem Straßenmusikensemble Ilú Obá De Min. Das besteht ganz aus Nachfahr*innen von Maroons. Diese der Versklavung entronnenen Aufständischen wurden von den Plantagenbesitzern erbarmungslos gejagt.

Es entsteht Gemeinschaft

Vorsichtig wird, Schritt für Schritt, die Begegnung von Überlebenden der Schoah und der Kolonialverbrechen im Bild der mehr und mehr sich füllenden Bühne des Teatro de Arte Israelita Brasileiro in Szene gesetzt. Tastend, neugierig und ohne Preisgabe des je Eigenen, ein optisches und akustisches Crescendo über elfeinhalb Minuten, entsteht Gemeinschaft.

Den Anfang dieser Erzählung im dunklen Raum markiert aber der einsame Auftritt der Chorleiterin Hugueta Sendacz. Die 97-Jährige, in Polen geboren, steht da, drahtig, ganz allein am Dirigierpult, und gibt nachsichtig lächelnd mit außerordentlich bestimmten Gesten Einsätze.

Erst später wird klar werden: Sie dirigiert keinen Geisterchor. Die Melodien erklingen. Und die Musiker*innen leben, obwohl die Tatsache ihrer schieren Existenz an ein Wunder grenzt. Hier wird niemand erlöst. Das Eigene bleibt bestehen. Und gerade darum gelingt in der flüchtigen Begegnung durch Kunst ein Moment der Heilung und des Trosts. Schlimm genug, dass es Fiktion bleibt und Utopie heißen muss.