Im Gedenken an unseren Kollegen: Aus einer alten Zeit

Martin Reichert ist am 26. Mai 2023 gestorben. Mit seinem Ehemann führte er wenige Monate zuvor ein Gespräch mit einem Architektenpaar über Sarajevo.

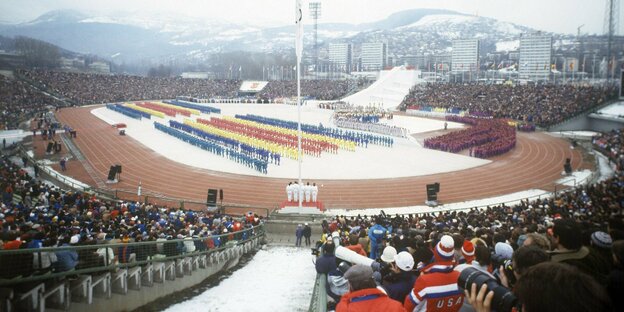

Im Februar 1984 werden die Olympischen Winterspiele im Kosevo Stadion von Sarajevo eröffnet Foto: Sven Simon/imago

Martin Reichert und Boštjan Bugarič treffen Dragica und Zoran Doršner das erste Mal bei einer Diskussionsveranstaltung über jugoslawische Denkmäler. Das Architektenpaar hat die olympische Stadt Sarajevo für die Winterspiele 1984 maßgeblich entwickelt und gebaut. Reichert und Bugarič sind beeindruckt von den Doršners und ihrem großen Wissen über die krisengebeutelte Stadt im heutigen Bosnien und Herzegowina.

An einem kalten Tag im Winter 2022/23 besuchen sie das Paar in ihrem Haus in Sarajevo, einem modernistischen hellen Bau mit mehreren Ebenen, wie Boštjan Bugarič später erzählt. Dragica Doršner serviert damals türkischen Kaffee und bosnisches Gebäck, an der Wand hängt ein Olympia-Plakat. Sie sprechen im Wohnzimmer, das an die Terrasse angrenzt, wo hunderte kleine Kakteen stehen. Wenige Monate später, am 26. Mai 2023, stirbt Martin Reichert. In Erinnerung an ihn veröffentlichen wir dieses Gespräch.

wochentaz: Dragica und Zoran Doršner, 2024 sind die olympischen Winterspiele in Sarajevo 40 Jahre her, das Jubiläum wird gefeiert. Sie haben viele der Bauten damals geplant. Macht Sie das stolz?

Dragica Doršner: Mit einem Abstand von 40 Jahren kann ich sagen, dass ich stolz bin auf unsere Arbeit und die unserer Kollegen. Unsere Planungen von damals haben eine bessere Infrastruktur geschaffen für Skifahrer, für Hotels, für die Öffentlichkeit.

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Wie kam es, dass Sie mit der Planung beauftragt wurden?

Zoran Doršner: Als Architekt hatte ich bereits Unterkünfte für ein Wintersportzentrum südlich von Sarajevo entworfen und war außerdem an der Organisation eines internationalen Alpenwettbewerbs beteiligt, der eigentlich in Slowenien stattfindet sollte, wegen Schneemangels aber zu uns verlegt wurde. Einer der leitenden Stadtplaner der Stadt Sarajevo beauftragte mich dann mit der Erstellung des Raumplans für die Olympischen Spiele im Jahr 1984.

Sie fahren auch selbst Ski.Dragica Doršner: Zoran und ich, wir lieben das Skifahren seit unserer Kindheit, wir waren begeistert, dass wir die Planungen für die Winterspiele machen durften. Aber natürlich war das keine Voraussetzung. Es gab verschiedene Planungsgruppen, die einen kümmerten sich um die Sportstätten, andere um Straßen und Parkplätze, wieder andere um Bereiche für die Fernsehübertragungen, für das Catering, um die Unterkünfte für die Athleten, die Teams und die Journalisten. Die Unterkünfte sollten in Wohngegenden entstehen, die gerade im Bau waren. Eine Firma, für die ich lange gearbeitet habe, wurde damit beauftragt, ich habe Gebäude in den zwei olympischen Dörfern Mojmilo und Dobrinja mitgebaut.

Das Architektenpaar

Dragica und Zoran Doršner studierten zwischen 1956 und 1964 an der Universität von Sarajevo Architektur und waren an dem Bau der Olympischen Stadt für die XIV.Olympischen Winterspiele in Sarajevo 1984 beteiligt. In den 40 Jahren ihrer Tätigkeit realisierten sie verschiedene Projekte, wobei ihr Schwerpunkt auf dem sozialen Wohnungsbau lag.

Die Stadt

In Sarajevo wurden gemäß sogenannten Fünfjahresplänen alle fünf Jahre etwa 10.000 neue Wohnungen gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Stadt noch rund 47.000 Einwohner, fast 50 Jahre später waren es 470.000 Einwohner. Sarajevo wurde während des Bosnienkriegs schwer zerstört. Dennoch expandierte es über die Jahre, Fabriken wurden gebaut und neue Arbeitsplätze geschaffen.

Hatten Sie ein Vorbild für Ihre Planungen?

Zoran Doršner: Wir haben uns sofort auf den Weg gemacht, um die Olympiastädte Innsbruck, Grenoble, Courchevel, Chamonix und Garmisch-Partenkirchen anzuschauen. Nach herzlichen Gesprächen gaben uns die Verantwortlichen dort ihre Planungsdokumentation und einen wichtigen Rat: Denken Sie bei der Planung aller Sportstätten stets an den letzten Tag des Wettkampfes und planen Sie rational – denn danach geht der Alltag weiter wie vor den Olympischen Winterspielen.

Haben die Winterspiele Sarajevo verändert?

Zoran Doršner: Vor den Olympischen Spielen war es in Sarajevo nicht üblich, dass Mädchen Ski fahren, Frauen im Sport waren kein Thema. Es gibt eine Geschichte über ein mutiges Mädchen, das die Kleidung ihres Bruders angezogen hat, um Ski fahren zu können. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es in Sarajevo keine Einrichtung, in der Frauen ausgebildet werden konnten. Einen großen Einfluss hatte Adeline Paulina Irby, bekannt als Miss Irby, eine britische Reiseschriftstellerin und Frauenrechtlerin, die eine Mädchenschule in Sarajevo gründete. Davor lebten Frauen in Bosnien traditionell ausschließlich im Haus mit einem Garten, sie waren total isoliert. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg ordnete Tito an, dass Frauen lesen lernen müssen.

Wie war die Situation bei der Bewerbung Sarajevos für die Olympischen Winterspiele?

Zoran Doršner: Es war die Zeit des Kalten Krieges. Eigentlich sollen ja alle internationalen Konflikte während der Olympischen Spiele ruhen. Doch in den Jahren zuvor gab es einen Boykott des US-Teams, die Mannschaft nahm nicht an den Olympischen Sommerspielen in Moskau 1980 teil. Im Gegenzug kündigte die Sowjetunion an, nicht an den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles teilzunehmen.

„Zoran und ich, wir lieben das Skifahren seit unserer Kindheit, wir waren begeistert, dass wir die Planungen für die Winterspiele machen durften. Aber natürlich war das keine Voraussetzung“

Was bedeutete das für die Bewerbung Ihrer Heimatstadt?

Zoran Doršner: Das Internationale Olympische Komitee erwog deswegen, die Kandidatur der Stadt Sarajevo anzunehmen. Grund war die Rolle von Titos Jugoslawien in der weltweiten Bewegung der Blockfreiheit. Und so entschied man sich einstimmig für unsere Kandidatur, um die olympische Tradition des Friedens und des Miteinanders zu wahren. Man muss auch noch einmal betonen, dass hohe Funktionäre des Internationalen Olympischen Komitees bei mehreren Gelegenheiten die Organisation der Olympischen Spiele in Sarajevo als sehr gut bewertet haben.

Es gab damals so eine Art Witz: Immer, wenn die olympischen Offiziellen die Mitarbeiter, die an der Ausrichtung der Olympischen Spiele beteiligt waren, fragten, ob sie irgendetwas tun könnten, erhielten sie die Antwort: „Kein Problem.“ Der Generalsekretär Juan Antonio Samaranch erklärte beim feierlichen Löschen des Olympischen Feuers und dem Einholen der olympischen Flagge im Koševo-Stadion öffentlich, dass die Olympischen Spiele in Sarajevo die erfolgreichsten aller bisherigen Spiele waren, und verabschiedete sich mit den Worten: „Danke, liebes Sarajevo und bis bald in Calgary!“

Das Architektenpaar Zoran und Dragica Doršner in seinem Wohnzimmer in Sarajevo Foto: Boštjan Bugarič

Wie hat sich die Atmosphäre in der Stadt durch die Winterspiele verändert?

Dragica Doršner: Vor allem die Jugend der Stadt hat die Veränderungen akzeptiert. Statt schwerer Mäntel trugen die Mädchen und Jungen im Winter sportliche Windjacken. Fremdsprachen wurden massenhaft erlernt, Coca-Cola-Flaschen wurden als Neuheit an den neu entstandenen Kiosken verkauft. Der berühmte Hit von Bijelo Dugme, die berühmteste Band hier damals, ging so: „Lasst uns in die Berge gehen, denn dort gibt es keinen Winter.“ Nach dem legendären Gewinn der olympischen Silbermedaille im Riesenslalom durch Jure Franko gab es in Sarajevo den Slogan „Ich liebe Jurek mehr als Burek!“

Die 1990er Jahre haben Sarajevo dann sehr zugesetzt.

Zoran Doršner: Das war eine Zeit, in der der Aggressor nicht an Munition gespart hat. So wurde ein enormer „Urbizid“ begangen.

Sie meinen die Zerstörung der Stadt durch Bomben während des Balkankriegs.

Zoran Doršner: Ich habe viele Fotos von Orten gemacht, an denen Architektur von enormem Wert zerstört wurde. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, wie groß der Hass gewesen sein muss, als das Elektroprivreda-Gebäude von Ivan Štraus zerstört wurde oder das alte österreichisch-ungarische Postgebäude und viele andere.

Dragica Doršner: Unsere Kultur verfügt immer schon über viel Sarkasmus. Auf dem rekonstruierten Postamt-Gebäude stand zum Beispiel einmal ein Graffiti „Das ist Serbien“. Und jemand anderes hat darunter geschrieben: „Idiot, das ist die Post“.

Nach dem Balkankrieg wurde vieles wieder aufgebaut.

Dragica Doršner: Einige Gebäude wurden in den 1990er Jahren dank internationaler Spenden wiederaufgebaut, aber der Wiederaufbau dauert noch an. Auch wenn die Gebäude selbst nicht beschädigt waren, so waren doch oft die Fenster kaputt und mussten mit Plastik abgedeckt werden.

In den 1990er Jahren spielte Religion in der Politik plötzlich eine Rolle.

Zoran Doršner: Das ist ein heikles Thema. Religion gibt es, seit der Islamist Alija Izetbegović, der erste Präsident der unabhängigen Republik Bosnien-Herzegowinas, in den 90er Jahren angefangen hat, Propaganda zu machen. In Jugoslawien waren wir alle Atheisten. Eine interessante Metamorphose vollzog sich allerdings schon, als Tito starb und die ehemaligen Parteifunktionäre in der ersten Reihe in den Moscheen saßen.

Dragica Doršner: In Jugoslawien wurde über Religion nicht viel gesprochen, das war die Position der Kommunisten, nicht der Kommunistischen Partei, und es war nicht verboten, Religion zu praktizieren. Trotzdem war es eher selten, dass Menschen in die Kirche oder in die Moschee gingen. Mit den ersten demokratischen Wahlen im Jahr 1990 traten neue Parteien mit nationalem Charakter auf. Ab diesem Zeitpunkt gingen die Menschen dann vermehrt in die Moscheen.

Gibt es einen europäischen Einfluss im heutigen Sarajevo?

Dragica Doršner: An der Geschichte der Architektur sieht man, dass es diesen Einfluss immer wieder gab, dass das aber dynamisch war. Es gab die lebendige Architektur der ersten sogenannten orientalischen Periode, dann folgte die aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie, gefolgt von einer kürzeren Periode des sozialistischen Realismus, schließlich die Moderne und die Postmoderne. Zum touristischen Angebot gehört die obligatorische Fahrt mit der Standseilbahn, einem Geschenk Österreichs, auf den Berg Trebević unterhalb des Gipfels auf 1.629 Meter Höhe. Von dort aus hat man einen schönen Blick auf die Stadt.

Martin Reichert wurde am 21. Februar 1973 in Wittlich geboren und starb am 26. Mai 2023 in Berlin. Er arbeitete u. a. als Redakteur bei taz2/Medien, später bei der taz am wochenende. Sein Schwerpunkt lag auf gesellschaftlichen und LGBTI-Themen. Er veröffentlichte mehrere Bücher im Fischer Taschenbuchverlag („Generation Umhängetasche“, „Landlust“ und „Vertragt euch“). Zuletzt erschien von ihm „Die Kapsel. Aids in der Bundesrepublik“ im Suhrkamp Verlag (2018). Martin Reichert lebte mit seinem Ehemann Boštjan Bugarič in Berlin-Neukölln – und, sooft es ging, in Slowenien.

Gibt es viele Touristen?

Zoran Doršner: Es kommen immer viele Touristen. Die Fußgängerzone im Stadtzentrum entlang der Titova-Hauptstraße ist voll von Menschen. Die Straße ähnelt dem Stradun in Dubrovnik.

Inzwischen finden viele kulturelle Veranstaltungen in Sarajevo statt. Ist diese Entwicklung sowohl für Besucher als auch für die Einwohner interessant?

Zoran Doršner: Ja. Jeden Sommer zieht das berühmte Sarajevo-Filmfestival im Nationaltheater zahlreiche internationale Besucher an. Bedeutende kulturelle Aktivitäten gibt es auch während der Ausstellung der Galerie Collegium Artisticum, die regelmäßig im Mai stattfindet. Daran nehmen bildende Künstler, Bildhauer, Maler, Architekten und Stadtplaner, Designer, Fotografen und Grafiker aus ganz Bosnien und Herzegowina teil.

Sarajevo hatte immer Kontakte in die arabische Welt. Welchen Einfluss hat das auf die Stadt?

Dragica Doršner: Die blockfreie politische Bewegung Jugoslawiens, die entstanden war, nachdem Tito im Jahr 1948 die Kommunikation mit dem sowjetischen Herrscher Stalin gekappt hatte, pflegte politische und geschäftliche Kontakte mit zahlreichen Ländern in der ganzen Welt, angefangen beim Vatikan, Europa, den USA, über islamische und arabische Länder bis hin zu China und Japan. Der damalige jugoslawische Pass wurde in der ganzen Welt gern gesehen. Das gilt auch für unsere Pässe heute, und man merkt, dass sich Touristen aus aller Welt und auch aus islamischen Ländern in den engen Gassen des Baščaršija-Basars mit seinen Geschäften, Kebab-Läden und Cafés wohl fühlen.

Nahm der arabische Einfluss in den Neunzigern zu?

Dragica Doršner: Nach dem Krieg in den 1990er Jahren kamen viele humanitäre Organisationen aus arabischen Ländern, und einige von ihnen spielten die Rolle von religiösen Missionaren. Junge Menschen schlossen sich ihnen an, weil die Organisationen monatliche Zahlungen leisteten. Die Menschen stimmten zu, um zu überleben. Neben diesen vermeintlich humanitären Organisationen kam auch Kapital aus dem Osten. Zum Beispiel kamen Bauunternehmer und Immobilienmakler aus dem Ausland nach Ilidža. Die Stadt ist heute zweisprachig – bosnisch und arabisch. Für arabische Gäste wurden Siedlungen außerhalb der Stadt gebaut.

Schon vor Jahrhunderten wurden Moscheen in Sarajevo gebaut.

Zoran Doršner: Einer Legende zufolge erhielt die Stadt ihren Namen von Saraj und Ova, der Wiese vor der Karawanenunterkunft. Nach der Gründung der Stadt Sarajevo im Mittelalter wurden mehrere bedeutende Moscheen gebaut, später auch bedeutende katholische und orthodoxe Kirchen sowie eine kleine Anzahl jüdischer und evangelischer Gotteshäuser. Man sollte daran erinnern, dass die Juden nach ihrer grausamen Vertreibung aus dem äußerst katholischen Spanien im Mittelalter in Sarajevo willkommen geheißen wurden, sie fanden hier Zuflucht und bauten eine Synagoge und einen jüdischen Tempel. Zu dieser Zeit erhielt Sarajevo den Beinamen bosnisches Jerusalem.

Haben Sie den Eindruck, dass Europa dieser Region genug Aufmerksamkeit schenkt?

Dragica Doršner: Es stört mich, dass wir alle viel über den Beitritt zu Europa reden, aber wenig dafür tun. Bosnien ist ein sehr geteiltes Land. Als Gesellschaft sollten wir unsere Gesetze an die EU anpassen. Wir sollten sehen, dass die Hinwendung zur EU viele positive Aspekte hätte, und diese akzeptieren. Aber das werde ich wohl nicht mehr erleben.

Das Olympische Dorf Mojmilo, miterbaut von Dragica Doršner Foto: Schlage/ullstein bild

Wie sieht die Zukunft für junge Menschen in Bosnien und Herzegowina aus?

Dragica Doršner: Die Antwort ist nicht besonders optimistisch. Nach der tragischen Aufspaltung des ehemaligen Jugoslawiens und dreieinhalb Jahren wilden Beschusses des belagerten Sarajevo, nachdem Tausende von Bürgern getötet wurden, darunter sehr viele Kinder, gibt es immer noch beunruhigende politische, nationalistische und religiöse Diskussionen.

Besuchen Sie manchmal noch die Gebäude, die Sie vor 40 Jahren entworfen haben?

Dragica Doršner: In den neunziger Jahren wurden die Gebäude im Krieg schwer beschädigt. Einige hat man nach dem Krieg wieder aufgebaut mit finanzieller Unterstützung anderer Länder. Die Betonsiedlung Mojmilo wurde beispielsweise mit Geldern der Stadt Barcelona renoviert. Ich komme mindestens ein Mal im Jahr durch die Gegenden, die ich gebaut habe, etwa durch die Olympischen Dörfer Mojmilo und Dobrinja. Sie führen ihr Eigenleben. In Dobrinja wurden Bänke, Mülleimer und Lampen aufgestellt, die Gemeinde hat sich bemüht, auch die grünen Gegenden zu erhalten. Gut so!