Wie dieses Leipziger Unternehmen richten viele Start-Ups ihre Räume wohnlich ein – Betriebsräte gehören aber selten zum Inventar Foto: Sebastian Willnow /dpa

Ausbeutung von Arbeitsmigranten:Hoch qualifiziert, arm dran

Drei Programmierer aus Syrien, Russland und Marokko rennen erfolglos ihrem Gehalt hinterher. Vorenthalten hat es ihnen ein Jungunternehmer aus Bremen.

15.6.2024, 09:00 Uhr

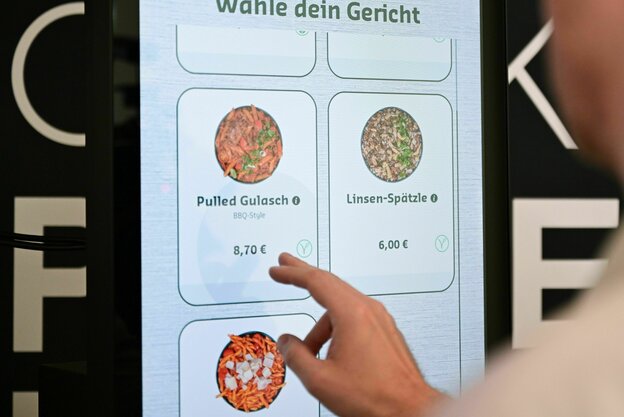

An einem Freitag Ende März sitzen drei junge Männer in Bremen in einem Besprechungsraum mit Blick auf die Weser. Mikhail Zotyev aus Russland, mit 32 der Älteste der drei, Dihya Anzar aus Marokko und Ahad Joumaa aus Syrien, beide 25 Jahre alt. Im Winter vor einem Jahr kamen sie nach Deutschland, im Gepäck Arbeitsverträge als Programmierer bei der Bakersoft GmbH. Für das im März 2021 gegründete Bremer Unternehmen haben sie Essensautomaten entwickelt, die sich per App steuern lassen.

Sie verdienten zunächst gut, bekamen zwischen 4.500 und 6.000 Euro brutto. Allerdings nur bis April 2023. Danach arbeiteten sie monatelang unbezahlt in ihren Vollzeitjobs. Das Unternehmen war pleite und zahlte keine Gehälter mehr, auch keine Sozialversicherungsbeiträge. Ihr Geld haben sie bis heute nicht gesehen. Zwar hat das Arbeitsgericht Bremen festgestellt, dass ihr Gehalt nachträglich gezahlt werden muss, Gerichtsvollzieher sind mit der Zwangsvollstreckung beauftragt.

Doch ihr ehemaliger Chef, der erst 26-jährige Oliver S., ignoriert Zahlungsaufforderungen. Weil sie keine Hoffnung mehr haben, auf juristischem Weg Gerechtigkeit zu erfahren, suchen sie die Öffentlichkeit. Ihre Darstellung lässt sich anhand von Dokumenten, Aussagen von Kolleg:innen sowie der Stellungnahme ihres Ex-Chefs verifizieren.

Ruhig und eloquent erzählen die drei auf Englisch ihre Geschichte. Sie ist ein Beispiel dafür, wie auch gut bezahlte Hochqualifizierte von deutschen Unternehmen ausgebeutet werden. Die taz trifft die drei in den Räumen von „Faire Integration“ in Bremen, einer von 27 über Deutschland verteilten Beratungsstellen, die von der Europäischen Union und dem Bundesarbeitsministerium finanziert werden.

Das Büro liegt neben der Beck's-Brauerei, hier können sich Arbeitnehmer:innen aus Ländern außerhalb der EU zu sozial- und arbeitsrechtlichen Fragen beraten lassen. Ausbeutung gebe es in allen Branchen, sagt Petra Simonowsky, Leiterin der Beratungsstelle. „Zu uns kommen aber vor allem Menschen, die in Niedriglohnjobs ausgebeutet werden.“

Abhängig vom Arbeitgeber

Auf den ersten Blick unterschieden sich die drei Männer sehr von ihren anderen Klient:innen, sagt Petra Simonowsky. Die kaum Deutsch oder Englisch sprechen, kein finanzielles Polster haben, nicht selten mittellos auf der Straße landeten. Gemeinsam sei allen: „Sie sind abhängig vom Arbeitgeber, der sich auf ihre Kosten bereichert.“

Abhängig sind sie, weil ihre Aufenthaltserlaubnis in der Regel an einen konkreten Arbeitsvertrag geknüpft ist. Im Fall einer Kündigung stehen sie nicht nur ohne Geld da. Sie müssen Deutschland verlassen, wenn sie nicht innerhalb von drei, in Ausnahmefällen sechs Monaten eine neue Stelle finden.

Das ist derzeit außerhalb der Metropolen selbst für Programmierer mit Hochschulabschlüssen und Arbeitserfahrung schwer. Ahad Joumaa und Dihya Anzar haben noch keinen festen Job gefunden und bitten darum, nicht mit echtem Namen genannt zu werden. Sie wollen potenzielle Arbeitgeber nicht verschrecken.

Aufgrund ihrer Abhängigkeit, fehlender Netzwerke und teils in Unkenntnis der deutschen Gesetze ließen viele ausländische Arbeitnehmer:innen mehr mit sich machen als deutsche, sagt Petra Simonowsky. Denn dass Arbeitgeber keinen Lohn zahlen, kommt gar nicht so selten vor, bestätigt Kaarina Hauer von der Arbeitnehmerkammer Bremen.

An deren Rechtsberatung können sich alle Arbeitnehmer:innen im Land Bremen wenden, auch Ahad Joumaa hatte sich dort Hilfe gesucht. „Aber die meisten kündigen spätestens nach zwei Monaten ohne Gehalt“, sagt die Juristin.

Kein Betriebsrat

Mikhail Zotyev und seine ehemaligen Arbeitskollegen verdienten gut, bis das Unternehmen pleite ging und ihr Chef sie sitzen ließ Foto: Kay Michalak/Fotoetage

Vielleicht hätten dies auch die Bakersoft-Beschäftigten getan, wenn sie ihre Rechte besser gekannt hätten, es in dem Unternehmen einen Betriebsrat gegeben hätte, der sich für sie hätte stark machen können. Doch sie hatten bei einem Start-up angeheuert. Bei diesen jungen, schnell wachsenden Unternehmen gibt es laut eines Sprechers des Bundesverbands Deutsche Startups, selten eine institutionalisierte Arbeitnehmer:innen-Vertretung mit besonderen Rechten nach dem Betriebsverfassungsgesetz.

Typisch für Start-ups ist auch der hohe Anteil an Arbeitnehmer:innen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Der liegt nach einer Untersuchung des Bundesverbands aus dem Jahr 2022 im Durchschnitt bei 27,5 Prozent, davon stammt wiederum die Hälfte aus europäischen Ländern und ein Viertel aus Asien. In Berlin ist er mit 40,6 Prozent besonders hoch, gefolgt von München mit 36 Prozent.

Die Bakersoft GmbH akquirierte ihr Personal überdurchschnittlich oft im Ausland. Zu ihren besten Zeiten hatte sie 20 Mitarbeiter:innen, zwei Drittel stammten nach Angaben der drei jungen Männer nicht aus Deutschland, sie haben eine Liste mit Namen erstellt.

Von diesen seien wiederum acht im Ausland für die Firma tätig gewesen. Diese hätten als erste kein Geld mehr für ihre Arbeit bekommen. Eine 33-jährige Software-Ingenieurin aus dem Iran schreibt der taz, sie sei schon in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 nicht mehr für ihre Arbeit bezahlt worden, woraufhin sie kündigte.

Ahad Joumaa und Dihya Anzar hatten sich ein halbes Jahr ohne Gehalt hinhalten lassen, Mikhail Zotyev, der eine Führungsverantwortung bei Bakersoft hatte, vier Monate. „Ich bin ein sehr loyaler Mensch“, begründet er dies. Außerdem könne ihr Ex-Chef sich gut verkaufen, sagen alle drei, es fällt auch das Wort „manipulieren“. „Wir haben ihm lange geglaubt“, sagt Dihya Anzar. Oliver S. habe immer wieder Lösungen versprochen, sagen sie. Ein neuer Investor, ein neuer Kunde, alles quasi kurz vor Vertragsabschluss.

Auch emotionale Abhängigkeit

Im Gespräch mit den dreien wird deutlich, dass es auch eine emotionale Abhängigkeit gab. Sie sagen, sie seien Oliver S. dankbar dafür, dass er ihnen geholfen habe, nach Deutschland zu kommen. Und dass sie bis April 2023 gerne für die Firma gearbeitet hätten.

Auch sie waren zuvor in ihren Heimatländern auf Honorarbasis bei seiner Firma beschäftigt, Dihya Anzar seit November 2021, die anderen beiden waren ein halbes Jahr später dazu gekommen. Alle hatten auf ein Stellenangebot bei dem sozialen Netzwerk Linkedin geantwortet. Im Lauf ihrer Tätigkeit bot ihnen der Jungunternehmer einen Arbeitsvertrag an. Damit konnten sie ein Visum für Deutschland beantragen.

Für sie war es eine Chance. Dihya Anzar reiste Ende 2022 nach Deutschland, Ahad Joumaa entkam im Februar 2023 dem Krieg in Syrien. Beide wollten mit dem in Deutschland verdienten Geld ihre Familien im Heimatland unterstützen. Mikhail Zotyev hielt es in Russland nicht mehr aus, nachdem das Land die Ukraine überfallen hatte. „Es war genug.“ Er ging zunächst nach Armenien und von dort im Dezember 2022 nach Deutschland. Daran erinnert ihn Oliver S. in einer Mail, die der taz vorliegt.

Er sei „persönlich sehr enttäuscht“ von seinen ehemaligen Angestellten, schreibt Oliver S. in einer Stellungnahme an die taz. „Wir haben sehr vielen Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, nach Deutschland zu kommen, um ein (vermeidlich) besseres Leben zu haben.“ (Rechtschreibfehler im Original) Ausgerechnet diejenigen, denen die Firma am meisten geholfen habe, hätten ihn verklagt.

Zudem hätten seine ehemaligen Angestellten in vollem Bewusstsein um das finanzielle Risiko bei einem Start-up angefangen. Sie hätten Pech gehabt als bei Bakersoft „der schlimmste Worst Case eingetroffen ist: Insolvenz des Kapitalgebers und des größten Kunden“.

Mit etwas Ähnlichem wie diesem Kochroboter im Uniklinikum Tübingen will der verurteilte Bremer Jungunternehmer groß raus kommen Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Tatsächlich haben Start-ups oft einen hohen Kapitalbedarf und müssen ihren Markt erst schaffen. Viele scheitern. Aber für sie gelten dieselben Regeln wie für alle anderen: Die Unternehmen dürfen ihr Risiko nicht auf Mitarbeiter:innen abwälzen. So hätte Oliver S. einen Insolvenzantrag stellen müssen – spätestens drei Wochen nach Beginn der Zahlungsunfähigkeit, also vor einem Jahr. Eine Insolvenzverschleppung ist eine Straftat, die mit Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Haft bestraft werden kann.

Insolvenzantrag schützt Gläubiger

Die gesetzliche Regelung soll die Ansprüche von Gläubigern schützen, Arbeitnehmer:innen sich rechtzeitig einen neuen Job suchen können. Insolvenzverfahren bieten auch die Chance, mit staatlicher Hilfe ein Unternehmen zu sanieren. Dennoch halten sich längst nicht alle daran. Nach Betrug bilden Insolvenzstraftaten laut Polizeilicher Kriminalstatistik die zweitgrößte Deliktgruppe in der Wirtschaftskriminalität.

Ein fristgerecht gestellter Insolvenzantrag hat für die betroffenen Arbeitnehmer:innen einen weiteren Vorteil: Sie müssen nicht vor ein Arbeitsgericht ziehen, um rückwirkend ihr Gehalt zu bekommen. Denn sobald ein Insolvenzantrag vorliegt, zahlt die Arbeitsagentur den Beschäftigten drei Monate das Insolvenzgeld in Höhe des Monatsgehalts. Theoretisch kann die Arbeitsagentur auch ohne Verfahren Insolvenzgeld zahlen. Doch entsprechende Anträge von Dihya Anzar und einem weiteren Kollegen wurden abgelehnt.

Oliver S. nennt der taz den Grund, warum er nie vor hatte, einen Insolvenzantrag zu stellen: „Aufgeben war und ist für mich niemals eine Option.“ Deshalb habe er im September eine neue Firma gegründet. Es ist die fünfte, seitdem er 18 ist. Sobald sein jüngstes Unternehmen genug Gewinn abwerfe, begleiche er alle Schulden, verspricht er.

Die gehen in die Hunderttausende, wenn nicht mehr. Allein den drei jungen Männern stehen nach den Entscheidungen des Bremer Arbeitsgerichts knapp 100.000 Euro zu. Mikhail Zotyevs Verfahren endete im September 2023 in einem Vergleich, danach muss die Bakersoft GmbH ihm 28.000 Euro zahlen.

Zu den Terminen von Dihya Anzar und Ahad Joumaa im Dezember und Januar erschien Oliver S. nicht. So wurde er in Abwesenheit einmal zur Zahlung von 24.000 Euro verurteilt, einmal von 39.400 Euro. Nur eine weitere Kollegin ist vor das Arbeitsgericht gezogen, auch sie hat recht bekommen.

Neue Firma soll es richten

Oliver S. hat mehrfach versucht, seine Mitarbeiter:innen von Klagen abzuhalten. So hatte er ihnen im vergangenen Jahr ein Schriftstück zur Unterschrift zugeschickt, mit dem sie ihre Ansprüche zurückstellen und auf seine neue Firma übertragen sollten. Diese Schreiben liegen der taz vor. Die drei jungen Männer haben sich nicht darauf eingelassen. Aber womöglich andere. Fünf Personen aus der alten Firma arbeiten nach Angaben von Oliver S. immer noch für ihn – jetzt eben für die neu gegründete. Sie heißt Mealtime GmbH.

Bei dem Treffen in den Räumen der Bremer Beratungsstelle zeigt Mikhail Zotyev auf seinem Smartphone Beiträge in sozialen Medien, auf denen ihr ehemaliger Chef – Jeans, T-Shirt, Undercut-Frisur – in die Kamera lacht. Auf einem Foto posiert Oliver S. mit zwei Bremer CDU-Bürgerschaftsabgeordneten, auf einem anderen mit seinen neuen Geldgebern des Smartcity House, einem Start-up-Fördernetzwerk unter Beteiligung der Sparkasse Osnabrück.

„Wir freuen uns sehr auf die anstehende gemeinsame Reise!“, heißt es auf dessen Linkedin-Account in einem Beitrag im März. Zu diesem Zeitpunkt liegt seit zwei Monaten ein zivilrechtlicher Haftbefehl gegen ihn vor, der ihn im Rahmen der Zwangsvollstreckung zur Auskunft über das Firmenvermögen zwingen soll.

„Wie kann er damit durchkommen?“, fragen die drei jungen Männer im Gespräch immer wieder, mehr fassungslos als wütend. Es geht ihnen nicht nur um ihr Gehalt. Mikhail Zotyev hat Anwaltskosten in Höhe von 4.000 bis 5.000 Euro gehabt. Genau weiß er es nicht, nur dass seine Ersparnisse – wie auch die der anderen beiden – weg sind.

Gerichtsvollzieher findet ihn nicht

Hinzu kommen Kleckerbeträge für den Gerichtsvollzieher. 22 Euro kostet der Haftbefehl, den Mikhail Zotyevs Anwältin beantragt hat. Von Dihya Anzar verlangt er 37,57 Euro dafür, dass er die Vollstreckung eingestellt hat, weil er Oliver S. weder unter der Anschrift der alten noch der neuen Firma antrifft. Die Männer hatten daraufhin seine private Anschrift recherchiert, ein anderer Gerichtsvollzieher war zuständig. Dihya Anzar soll ihm 56,26 Euro dafür überweisen, dass Oliver S. auch dieser Ladung zur Aussage nicht gefolgt ist.

Dass sie so hartnäckig am Ball bleiben und dafür auch die finanziellen Ressourcen haben, unterscheidet sie von vielen anderen Ratsuchenden, mit denen Petra Simonowsky und ihre Kolleg:innen von Faire Integration zu tun haben. Oft genug erlebe sie, dass Arbeitgeber darauf setzen, dass die Geschädigten sich gar nicht wehren oder irgendwann aufgeben, sagt sie.

Die drei gehen nicht nur arbeitsrechtlich gegen ihren ehemaligen Chef vor, sondern haben ihn Anfang Februar bei der Polizei angezeigt. Sie werfen ihm einen Bankrott nach Paragraf 283 des Strafgesetzbuchs vor. Darauf steht eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahren Haft. Unter anderem ist es verboten, Firmenvermögen beiseite zu schaffen. Dazu zählen Produkte, die im Rahmen eines Insolvenzverfahrens hätten veräußert werden können, um Schulden zu begleichen – wie eine Software.

Beim Zoll angezeigt

Die drei jungen Männer sagen, genau das habe Oliver S. getan. Seine neue Firma baue auf dem Produkt auf, dass sie und ihre Kolleg:innen für die alte entwickelt hatten. Das von Bakersoft war Bäckereien angeboten worden.

Nutzer:innen hätten die gewünschte Ware per App auf ihrem Smartphone bestellt und anschließend in einem Automaten abgeholt. Der Mealtime-Automat soll in Büros nach demselben Prinzip als „Kantine auf einem Quadratmeter“ funktionieren, wie es auf der Firmenhomepage heißt. Oliver S. schreibt der taz, die Produkte seien „grundverschieden“ und stünden „in keinem Zusammenhang“.

Auch beim Zoll hat ihn einer der drei Männer angezeigt – wegen nicht gezahlter Sozialversicherungsbeiträge. Nach Paragraf 266a des Strafgesetzbuchs steht auf das „Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt“ eine Geldstrafe oder fünf Jahre Freiheitsentzug. Alle drei waren wie auch weitere Kolleg:innen bei der HKK versichert, einer relativ kleinen Bremer Kasse. Diese bestätigt, dass sie ausstehende Beitragszahlungen in Höhe eines Betrags im niedrigen fünfstelligen Bereich von der Bakersoft GmbH verlangt.

Dies ist kein Einzelfall. Nicht gezahlte Beiträge einzutreiben gehört zum Tagesgeschäft von Krankenversicherungen. So leitet die größte Kasse Deutschlands, die TK mit 11,6 Millionen Versicherten, jeden Monat 10.000 Vollstreckungen ein, wie ein TK-Sprecher mitteilt. Wenn säumige Unternehmen wie die Bakersoft GmbH ihre Schulden bei den Kassen nicht begleichen, muss die Solidargemeinschaft die Beiträge übernehmen.

Der Schaden auf dem Kurs

Für Dihya Anzar hat das Verhalten seines Ex-Chefs weitere Folgen. Oliver S. hatte ihn ohne sein Wissen und wahrheitswidrig für mehrere Monate als Minijobber angemeldet. Das wurde Dihya Anzar jetzt zum Verhängnis als er Arbeitslosengeld beantragen wollte. Sein nächster Arbeitgeber hatte ihm wegen finanzieller Probleme gekündigt. Die Arbeitsagentur lehnte Dihya Anzars Antrag mit der Begründung ab, er sei keine zwölf Monate sozialversicherungspflichtig tätig gewesen.

Dass das Arbeitsgericht Bremen seine Angaben, bei der Bakersoft GmbH Vollzeit beschäftigt gewesen zu sein, für glaubwürdig hält, reicht der Arbeitsagentur nicht als Nachweis. Seine Probleme werden dadurch noch größer: Weil er kein Arbeitslosengeld bekommt, verlangt die Krankenkasse von ihm rückwirkend 1.000 Euro Versicherungsbeiträge ab Februar, die sonst die Arbeitsagentur übernommen hätte.

Oliver S. schreibt der taz, es tue ihm „für die Beteiligten unglaublich leid, wie es abgelaufen ist“, das Projekt sei auf „tragische Art und Weise“ geendet. Jetzt wolle er „mit einem neuen Projekt alles von neu aufbauen.“ Er glaubt sich weiter auf Kurs zum erfolgreichen Unternehmer, unterstützt von Geldgebern, die genau das in ihm sehen wollen. Mikhail Zotyev, Dihya Anzar und Ahad Joumaa könnten ihnen erzählen, welchen Schaden er auf seinem Kurs schon verursacht hat. Aber sie werden nicht gefragt.