Museen und riskante Provenienz von Kunst: Wenn die Lücke zur Lähmung führt

Ein Porträt des Anarchisten Erich Mühsam kommt doch nicht in die Sammlung der Neuen Nationalgalerie Berlin. Liegt es an der Provenienz?

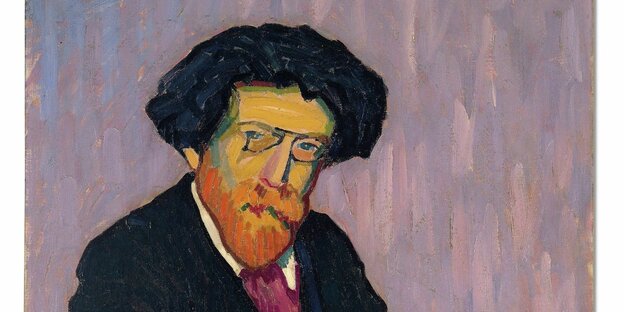

„Portrait Erich Mühsam“, 1907 von Auguste Herbin in Paris gemalt (Ausschnitt) Foto: Galerie Lahumière; © Indivision Lahumière, Paris u. VG BildKunst, Bonn 2023

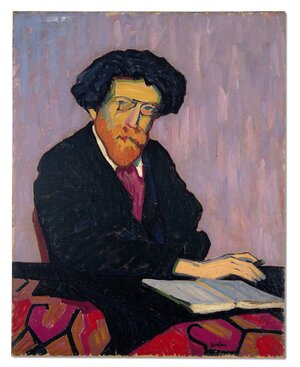

Unschuldsvermutung ist ein hohes Gut. Dies sollte auch für ein Kunstwerk gelten, das in den Fokus der Provenienzforschung geraten ist – routinehalber, denn es haftet ihm zunächst einmal nichts Negatives an. Es geht um ein verblüffend lebensnahes Porträt. Der 25-jährige französische Künstler Auguste Herbin hat es 1907 vom deutschen Schriftsteller, dem späteren Anarchisten und Antimilitaristen, Erich Mühsam gemalt.

Das großformatige Bild war bis letzten Sonntag in der Ausstellung „Die Kunst der Gesellschaft – 1900–1945 – Sammlung der Nationalgalerie“ und damit zwei Jahre lang in Berlin zu sehen. Eigentlich sollte es für die Nationalgalerie angekauft werden und dauerhaft in Deutschland bleiben. Doch jetzt wird die Leihgabe an seine Besitzerin zurücktransportiert, die Galerie Lahumière in Paris.

Das Bild stammt aus der Zeit der Wanderjahre Mühsams. Er hatte sich 1907 entschlossen, für einige Zeit nach Paris zu fahren. Dort widerfuhr dem 29-jährigen Literaten und Journalisten das, wovon junge deutsche Maler wie Paula Modersohn-Becker oder August Macke geträumt hätten: Am Montmartre stieß Mühsam im düsteren Bohème-Lokal „Lapin Agile“ auf die Clique der Avantgarde um Pablo Picasso. Und zu der gehörte Auguste Herbin.

Herbin war gerade dabei, sich vom farbintensiven, wilden Stil des Fauvismus zu lösen und dem Kubismus zu nähern. Diesen künstlerischen Zwischenschritt spiegelt das Porträt von Erich Mühsam. Gut zwanzig Jahre später wird sich der Schriftsteller in einem Artikel in der Vossischen Zeitung an die Episode mit seinem Bildnis erinnern, das in Paris geblieben war. Da war er längst zu einem unerbittlich kritischen und unbequemen Beobachter in der Weimarer Republik geworden.

Einem Seismographen gleich, hatte er schon 1921 begonnen, den kometenhaften Aufstieg Hitlers und der Nationalsozialisten in seinem Tagebuch mit Sorge zu kommentieren. In den fünf Monaten der Jahreswende von 1922/23 erwähnte er allein den Namen Adolf Hitler 43 Mal.

1934 von der SS im KZ Oranienburg ermordet

Schon kubistisch, noch fauvistisch: Herbin malte Mühsam auf einem künstlerischen Zwischenschritt Foto: Foto: Galerie Lahumière; © Indivision Lahumière, Paris u. VG BildKunst, Bonn 2023

Das sollte nicht ohne Folgen bleiben. Bei erster Gelegenheit wurde der Freidenker jüdischer Herkunft 1933 verhaftet und eingesperrt. Es hieß dann 1934, man habe ihn erhängt aufgefunden. Doch das glaubte schon damals niemand, erst recht nicht „Zenzl“, seine aus Oberbayern stammende Witwe Creszentia. Mühsam wurde, da gibt es heute keine Zweifel, im KZ Oranienburg von der SS ermordet, dabei ein Selbstmord inszeniert. Er gehörte damit zu den ersten prominenten Opfern des Nationalsozialismus.

Heute, gut 100 Jahre später, sollte uns das nicht gleichgültig sein. Zwar ruht der hellsichtige Denker und Warner, ein gebürtiger Berliner, in Dahlem in einem Ehrengrab. Doch bestünde die Möglichkeit, Erich Mühsam heute für eine größere Öffentlichkeit zu würdigen – mit dem Ankauf des auch kunsthistorisch bedeutsamen Porträts von Auguste Herbin. Und zwar zugunsten eines Berliner Museums, das wie kaum ein anderes dafür prädestiniert ist: die Neue Nationalgalerie. Sie führt in ihrem Bau von Mies van der Rohe die Kunst der Moderne im 20. Jahrhundert vor Augen.

Zwei Jahre war das Porträt jetzt dort zu sehen. Das hätte die Möglichkeit geboten, den Ankauf des Bildes zu regeln. An Fürsprechern, wie dem Kurator der Neuen Nationalgalerie, Dieter Scholz, mangelte es nicht. Doch der Ankauf scheiterte schließlich an einem Dilemma, das als Kollateralschaden der Provenienzforschung gelten kann.

Außer Frage ist Provenienzforschung wichtig. Es ist nötig herauszufinden, woher die Bilder in unseren Museen stammen, wem sie etwa in den Jahren von 1933 bis 1945 gehörten, als jüdische Sammler und Galeristen unter Zwang verkaufen mussten oder – besonders kaltblütig – durch ihre Ermordung Kunstwerke aus ihrem Besitz in die Hände der Nazis fielen.

Provenienzforschung begegnet heute diesem Unrecht. Die mittlerweile international vernetzte Disziplin hat sich seit der 1998 in Washington unterzeichneten Erklärung verpflichtet, nach Kräften Kulturgut zu untersuchen, das zu Zeiten des Nationalsozialismus seine Besitzer gewechselt hat und damit vielleicht Raubgut darstellt. Provenienzforschung ist schließlich auch die Voraussetzung für finanzielle oder ideelle Entschädigungen, die Erben beraubter Eigentümer zustehen.

Das Gut der Unschuldsvermutung von Kunst?

Museen haben in der Vergangenheit allzu leichtfertig angekauft, ohne die Herkunft der Kunstwerke über Gebühr zu berücksichtigen. Doch ist das Extrem der Arglosigkeit mittlerweile in ein Extrem der Lähmung übergeschlagen: Heute trauen sich Museen nicht mehr, Neues zu erwerben, sobald es eben Provenienzlücken gibt. Das Gut der Unschuldsvermutung von Kunstwerken zählt nicht mehr.

Auch nicht für das Mühsam-Porträt. Denn seine Historie kann für die politisch problematischen Jahre 1940 bis 1944 nicht lückenlos nachgewiesen werden. In dieser Zeit der deutschen Besatzung in Frankreich, als Juden verfolgt und enteignet wurden, florierte der dortige Kunstmarkt. Auf Beschlagnahme-Listen oder Auktionskatalogen konnte das Mühsam-Porträt aber nicht nachgewiesen werden.

Das Bild befand sich in diesen Jahren an einem unbekannten Ort. Durch diese Provenienzlücke wird das Kunstwerk heute jedoch sozusagen unter Generalverdacht gestellt, es könnte ja das Risiko einer zukünftigen Restitutionsforderung geben. Deswegen wurde das Mühsam-Porträt von Herbin nicht von der Neuen Nationalgalerie aufgekauft.

Geringes Risiko für dubiose Wege

Wir wissen, wie sehr die Publikmachung von Bildern politisch belastete Kunst zu enthüllen hilft

Jeder Fall, jede Historie eines Bildes liegt anders, gestaltet sich oft sogar sehr komplex, Generalverdacht ist keine Lösung. Für Auguste Herbins Porträt von Erich Mühsam wurden mit jedweder Transparenz Recherchen um seine Provenienz betrieben. Sie blieben für die Zeit zwischen 1930 und 1958 ohne Befund – ohne positiven, aber auch ohne negativen.

Das Mühsam-Porträt wurde seit 65 Jahren international öffentlich ausgestellt, vor allem in Frankreich, Italien, Deutschland und der Schweiz, erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg übrigens 1958 in Freiburg im Breisgau. Reproduktionen davon wurden über Ausstellungskataloge verbreitet, auch im Internet ist das Bild schon lange aufspürbar – wir wissen, wie sehr die Publikmachung von Bildern kriminell oder politisch belastete Kunst zu enthüllen hilft.

Trotzdem ist keine negative Spur zu vernehmen. Auch nicht in den vielen Datenbanken, die seit der Washingtoner Erklärung gespeist werden und wie diejenigen des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste, Hinweise auf vermisste oder belastete Kunstwerke enthalten.

Das Mühsam-Porträt könnte zwischen 1930 und 1958 dubiose Wege gegangen sein, dieses Restrisiko besteht. Aber es ist sehr gering.Der Schriftsteller Erich Mühsam verdient es, dass in dieser Sache eine Lösung gefunden wird. Sein Fall bedarf Realitätssinn und auch die Courage, eine derzeitige Lähmung in den Museen zu überwinden. Hier sind letztlich Juristen gefragt und Politiker. In den letzten beiden Jahren müssten einige dem Porträt des Freidenkers mit Dichtermähne und Binokel in der Berliner Ausstellung begegnet sein.

Der Autor ist Kunsthistoriker in Köln und Paris. Er hat im Auftrag der Neuen Nationalgalerie Berlin die Provenienz des Mühsam-Porträts von Auguste Herbin erforscht und 2022 veröffentlicht.