Neuer Roman von Altmeister Don DeLillo: Die Sprachfetzen einsammeln

Auch nach einer Katastrophe wird die Welt schon irgendwie weitermachen. Don DeLillos neuer Roman „Die Stille“ handelt von einer Apokalypse.

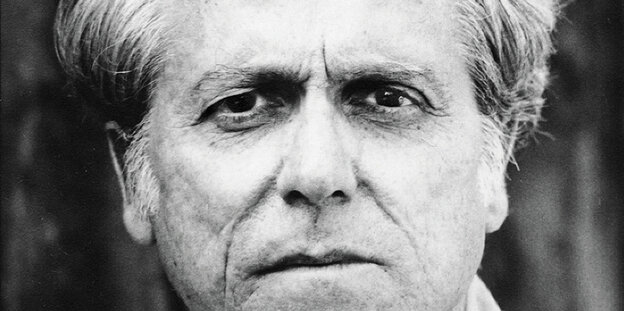

Schmale Romane nach den Großwerken: Schriftsteller Don DeLillo Foto: Joyce Ravid

Zugegeben, es ist etwas mager. Knapp 105 luftig bedruckte Seiten, die vom Verlag großmütig „Roman“ genannt werden, aber bei Licht betrachtet nicht viel mehr als eine Novelle darstellen. Don DeLillo, fast 84 Jahre alt, hat noch einmal ein Buch vorgelegt, das ist die eigentliche Nachricht hinter dem jetzt erschienenen „Roman“ „Die Stille“.

Der Großmeister der New Yorker Postmoderne, der ungefähr die Schnittstelle zwischen Thomas Pynchon und dem schon gestorbenen Philip Roth bildet, ja doch, hat seit den frühen Achtzigern mehrere Großwerke zustande gebracht, darunter „Mao II“ und „Unterwelt“. „Null K“, das 2016 erschien, war eigentlich schon seine Abschlussarbeit, die noch einmal alle Punkte seines Werks zusammenbrachte, inklusive einem milden Ausblick auf eine unendliche Lebensverlängerung dank Einfrieren.

Aber jetzt eben „Die Stille“: ein Unterbrechen der Stille, ein Thematisieren der Stille, eine Vorausschau auf die endgültige Stille. Die Stille ist hier zunächst eine elektronische: Die Bildschirme bleiben schwarz. Irgendwo gab es einen Stromausfall oder Ärgeres. Ganz klar wird das nicht. Alle Netze sind heruntergefahren, ausgefallen, nirgendwo gibt es mehr Strom. Ein Flugzeug stürzt ab, und eine Kleingruppe Menschen, die sich zum Super Bowl in einem New Yorker Apartment verabredet hatten, guckt in die Röhre.

Nun haben schon andere New Yorker Autoren über das New Yorker Apokalypse-Szenario eines umfassenden Stromausfalls geschrieben, zuletzt etwa Ben Lerner in „22:04“ (super Buch, sollte man lesen). DeLillo selbst ist immer wieder angetan von Katastrophenszenarios, sein gesamter Ansatz ist so erklärbar: Da gibt es Turbulenzen in der äußeren Welt, die uns unmittelbar angehen, auch weil sie Kaskaden von Wörtern, Sprachfetzen, Sätzen produzieren und eskalieren; diese Wörter, Fetzen, Sätze müssen eingesammelt und in einem neuen Kontext ausgestellt werden, fertig ist die Welterklärung.

So funktioniert die DeLillo’sche Literatur; das ist das immer noch Postmoderne seines Ansatzes. So hat zum Beispiel auch „Falling Man“ funktioniert, sein nicht ganz so schmales Buch über den 11. September 2001.

Man schreibt 2022

Insofern ist auch „Die Stille“ wieder ein typischer DeLillo und ein gutes Buch; fast egal, dass weder auf Handlungsbögen noch auf Figurentiefe auch nur irgendwie Wert gelegt wird. Viel mehr als Schablone sind die Figuren hier tatsächlich nicht. Auffällig sind lediglich der vermutlich schizophrene Physiker und Einstein-Leser Martin sowie die dunkelhäutige und stets mit Notizbuch bewaffnete Lyrikerin Tessa. Fehlen noch Max und Diane, die beiden Gastgeber des Fernsehabends, und Jim, der blass bleibende Ehemann der Dichterin, dann hat man das Personal schon zusammen.

Das Setting, hier ein Apartment, dort die Außenwelt, die vom Flughafen über eine Klinik sehr öffentliche Orte abhandelt, ist gewöhnlich. Man schreibt das Jahr 2022, ein bis zwei Jahre nach Corona, so steht es in dem Buch, das kein direkter Kommentar zur Seuche, zum Lockdown, zur Gesellschaft sein will. Aber ein indirekter ist, naturgemäß.

So weist Tessa auf das hin, „was wir alle noch frisch in Erinnerung haben, das Virus, die Seuche, Corona, die Märsche durch die Flughäfen, die Masken, die entleerten Straßen der Städte“. Aber es gibt auch weniger direkte Stellen: „Die Pausen wurden zu Schweigephasen und fühlten sich allmählich an wie die falsche Art von Normalität“, heißt es in der Mitte, auf Seite 65. „Das Einfache und Erklärende, wo war das alles hin?“ Und: „Martin sagte: Leben wir in einer provisorischen Wirklichkeit? Habe ich das schon gesagt? In einer Zukunft, die noch gar keine Gestalt annehmen sollte?“

Der typische DeLillo-Sound

Es gibt Leserstimmen, die recht enttäuscht waren von dem Buch. Es bietet ja auch nicht viel an: Es greift die Probleme dieser Zeit auf, tippt Diskurse an, ohne sie zu vertiefen. Stattdessen gibt es den stark komprimierten typischen DeLillo-Sound, den man auch selbstimitierend finden kann.

Ein lustiges Hin und Her von seltsamen Sätzen, meist in direkter Rede. Es gibt Kommentare zum US-Sport, zum Finale der amerikanischen Football-League, zur letzten Fußball-WM. Und Metakommentare über das Bildschirmleben dieser Welt und das vorsichtige Ausloten dessen, was es bedeuten kann, dass sie jetzt ausgefallen sind.

Und vielleicht war es das jetzt, vielleicht auch nicht. Don DeLillo lässt das Ende des Buchs genauso offen wie das gesamte Setting. Und das Ende seines eigenen Schreibens diesmal auch: Es wird Stille geben, irgendwann einmal, vielleicht auch jetzt schon, es ist alles sehr still, die Bildschirme sind schwarz.

Seinem Werk angemessen

Sein letztes Wort muss das aber noch nicht gewesen sein. Und wenn es das doch war, dann ist es eines, das seinem sonst so überbordenden Werk dennoch angemessen ist.

Die Welt wird schon irgendwie weitermachen, selbst wenn sie in eine Katastrophe fällt. Solange gesprochen wird, werden Wörter anfallen, die dann aufgeschrieben werden müssen. Das wird seine Lehre gewesen sein.