G8-Treffen in Camp David: Die Griechen sollen bleiben

Beim G8-Treffen herrscht Sorge um Griechenland und vor einer Zuspitzung der Eurokrise. Die Staatschefs sind sich uneinig, die Schlusserklärung liest sich wachsweich.

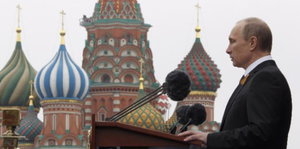

Sie sollten die Welt retten, doch sie guckten Fuppes: Staatschefs beim Champions-League-Viewing. Bild: dpa

WASHINGTON taz | Die Krise in der Eurozone und in Griechenland stand im Mittelpunkt des zweitägigen G8-Gipfels auf dem Landsitz des US-Präsidenten, Camp David. Dabei entfernten sich die Staats- und RegierungschefInnen wenig von dem bisherigen Dogma der Austeritätspolitik. Neben „offenen Märkten“ und dem „Abbau von Handelsbarrieren“ schlagen sie jetzt auch die „Schaffung von Arbeitsplätzen“ sowie „Investitionen in Infrastruktur und Bildung“ vor, wie es US-Präsident Obama und Frankreichs Präsident François Hollande propagieren.

Die Divergenzen im Inneren der G8 spiegelt die Schlusserklärung in dem – in mehreren Variationen wiederholten – Satz: „Die richtigen Maßnahmen sind nicht dieselben für jeden von uns.“

Einhellig diagnostizieren Angela Merkel und die sieben Männer in ihrem Abschlussdokument, dass es zwar „Hoffnungszeichen für eine globale Erholung“, aber gleichzeitig „bedeutende Gegenwinde“ gebe. Weiterhin heißt es, eine „starke und zusammenhängende Eurozone“ sei wichtig für die globale Stabilität.

Auch besteht das „Interesse“, dass Griechenland in der Eurozone verbleibt und seine „Verbindlichkeiten“ erfüllt. Zwar hatte der US-Präsident seinen Sprecher vor dem Treffen erklären lassen, er wolle Europa nichts vorschreiben. Doch ließ Obama Sorge erkennen über eine weitere Zuspitzung der Eurokrise, die auch die US-Wirtschaft direkt in Mitleidenschaft zöge – der Wahlkampf in den USA hat bereits begonnen.

Allgemein gehalten ist die Erklärung zur Energie- und Umweltpolitik. Laut des 39 Punkte langen Abschlussdokuments beabsichtigt die G8, die globale Temperaturerhöhung zu begrenzen, so dass sie nicht mehr als 2 Grad über das präindustrielle Niveau steigt.

Jeder wie er will

Die G8 will die Abgabe klimaschädlicher Schadstoffe beschränken sowie „mittelfristig“ jene „ineffizienten Subventionen für fossile Brennstoffe ausblenden“, die zu „verschwenderischem Konsum“ anregen. Bei der Wahl der Technologien gilt, dass jedes Land eine individuelle Strategie verfolgt.

Gegenüber Syrien bringt die G8 keine neuen Impulse. Man bestätigt die Unterstützung für Kofi Annan und für einen „syrisch geführten, alle einschließenden politischen Übergang zu einem demokratischen, pluralen, politischen Prozess“. Der Iran darf die zivile Atomenergie nutzen, muss aber vertrauensbildende Belege dafür liefern, dass sein Atomprogramm nur friedlichen Zwecken dient. Einmütigkeit zeigt die G8 in puncto Ernährungssicherheit.

Am Ende spricht die G8 in ihrem Abschlussdokument optimistisch von „messbaren Erfolgen“ in Afrika, die „hunderte Millionen von Menschenleben verändert“ hätten. Die beim 2009er Gipfel im italienischen L’Aquila beschlossene Politik solle fortgesetzt werden. Zusammen mit afrikanischen Partnern will die G8 eine „New Alliance for Food Security and Nutrition“ gründen, die in den nächsten zehn Jahren 50 Millionen Menschen aus der Armut heraushelfen soll.

Leser*innenkommentare

Demontjoie

Gast

Mich hat das Bild an die Szene erinnert, dass bei der "Ergreifung" Obl´s veröffentlicht wurde.

eksom

Gast

Die Griechen wollen aber nicht in der EU bleiben!

Haben denn dies die Europäer immer noch nicht kapiert?

Die Marionetten der €-Befürworter in der griechischen Politik werden mit den nächsten Wahlen für immer abgesägt!Die hauen dann alle aus Griechenland ab, wetten? Weg mit dem Euro, weg mit der Zinssklavenschaft unter deutscher Führung!