Wiederaufnahme von Mordprozess: Für immer schuldig

Kurt Rogall wurde 1999 für den Mord an seiner Frau zu lebenslänglich verurteilt. Jetzt gibt es Hinweise für seine Unschuld. Doch neu verhandelt wird wohl nicht.

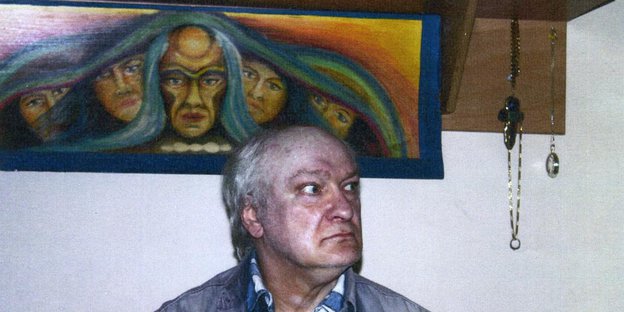

Unter die Maler gegangen: Rogall in seiner Zelle im Hamburger Gefängnis "Santa Fu". Bild: privat

HAMBURG taz | Kurt Rogall will keinen Tee, keinen Kaffee, keinen Kuchen. Nur eine Cola. Der Blick des 67-Jährigen ist offen, er hat viel zu erzählen. Wir sitzen am uns zugewiesenen Tisch 35 im Besucherraum der Haftanstalt Hamburg-Fuhlsbüttel, eine Art Aula, die auch als Kirche und Theatersaal genutzt wird. „Santa Fu“, wie dieser Knast hier nur heißt, ist seit über 14 Jahren Rogalls Heimat. Seine Zwangsheimat.

Kurt Rogalls Schicksal entschied sich am 16. Juli 1999. An diesem Freitag erkennt die Große Strafkammer 22 des Hamburger Landgerichts „für Recht“, dass der damals 54-Jährige ein Mörder ist. Er habe, so bewerten die Richter das Spurenbild, „am Vormittag des 19. September 1998 seine 37 Jahre alte Ehefrau Rita in der gemeinsamen Wohnung in Hamburg-Hammerbrook getötet“, indem er die auf einem Sofa eingeschlafene oder betrunken vor sich hin dämmernde Frau mit Benzin übergossen und dann angezündet habe.

Die Frau, deren Blutalkoholkonzentration zum Zeitpunkt ihres Todes bei 2,27 Promille liegt, soll sich noch ins naheliegende Bad geschleppt und den Duschhahn aufgerissen haben, bevor ihr in Flammen stehender Körper aufgrund der akuten Rauchgasvergiftung zusammenbrach.

Auch Kurt Rogall verliert das Bewusstsein, doch wird er von der Feuerwehr noch lebend aus der brennenden Wohnung geborgen. Als er zwei Wochen später aus dem Koma erwacht, kann er sich an nichts mehr erinnern. Erst viel später kehrt sein Gedächtnis langsam zurück.

So gibt es, als der Feuertod von Rita Rogall vor dem Schwurgericht verhandelt wird, nur die Version der Ereignisse, die die Staatsanwälte zeichnen und die das Gericht in sein Urteil übernimmt. Kurt R. kann nichts dagegen setzen. Er hat keine Ahnung, wie seine Frau ihr Leben verlor. Nur in einem ist er sicher: „Ich hätte Rita niemals umgebracht. Das würde ich nie tun.“

Beweisen kann er das nicht. Das Gericht verurteilt Kurt R. zu einer „lebenslangen Freiheitsstrafe“ und attestiert ihm zudem „die besondere Schwere seiner Schuld“, die verhindert, dass er das Gefängnis 2013 verlassen kann – nach 15 Jahren Haft.

Der Schuldspruch war für ihn ein Schock. „Als ich das Urteil hörte, dachte ich, mir platzt der Kopf“, sagt R. Sein Anwalt hatte ihm versichert, die wagen Indizien würden niemals für eine Verurteilung ausreichen. Auf Beweisanträge zur weiteren Entlastung seines Mandanten hatte er deshalb verzichtet.

Kurt R. verschwindet hinter den Mauern von Santa Fu – bis heute. Die Revision wird verworfen, ein erster Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens scheitert wegen formaler Fehler.

Kein Hahn kräht nach dem Verurteilten. Kurt R. ist das, was man landläufig eine gescheiterte Existenz nennt und was in den Prozessakten „randständiges Milieu“ genannt wird. Zur Tatzeit hängt er, der sich selbst als „Quartalssäufer“ bezeichnet, seit Jahren an der Flasche. Er lebt von Gelegenheitsjobs, hat nur wenige Freunde und nicht immer eine feste Bleibe. Dann lebt er auf der Straße. Schon früh, als Jugendlicher, gerät er mit dem Gesetz in Konflikt, dann immer wieder wegen Körperverletzung und anderer Gewaltdelikte. Auch zwischen ihm und Rita kommt es öfter zu Handgreiflichkeiten. Eine Biografie, die es den Richtern leicht macht zu glauben, Rogall sei fähig, seine Frau so qualvoll sterben zu lassen.

Entlastende Hinweise

Doch es gibt Hinweise, dass Kurt R. seine Frau nicht getötet hat, dass er sie zumindest nicht so umgebracht haben kann, wie es das Gericht es in seiner Verurteilung behauptet hat. Auf Betreiben von Kurt R.s jetzigem Anwalt Cornelius Weimar hat sich erstmals ein ausgebildeter Brandexperte, der Preetzer Gutachter Jürgen Hupfeld, über die Akten gebeugt und das Spurenbild noch einmal bis ins kleinste Detail analysiert. Und Hupfeld kommt zu einem eindeutigen Ergebnis: So wie die Strafkammer die letzten Minuten im Leben von Rita R. rekonstruiert hat, so können sie definitiv nicht abgelaufen sein.

Nach dem vom Gericht angenommenen Tathergang müsste Rita R.s Haut gerade an den Stellen stärker verbrannt sein, wo ihre Kleidung Brandlöcher aufweist – doch genau das ist nicht der Fall. Zudem fehlen auf der Kleidung von Rita R. „schwerflüchtige“ Kohlenwasserstoffe, also die Benzin-Bestandteile, die auch bei großer Hitze nicht verdunsten und den Brand auf den Textilien hätten überdauern müssen, wäre die Frau zuvor mit Benzin übergossen worden.

Tathergang widerlegt

Anwalt Weimar folgert daraus: „Das Gutachten hat wissenschaftlich belegt, dass die Kleidung von Rita R. nicht mit flüssigem Benzin in Berührung gekommen sein kann.“ Die Tatversion, die zur Verurteilung seines Mandanten führte, sei damit eindeutig widerlegt. Die starken Brandspuren an der Unterseite des Sofas legten hingegen nahe, dass „eine am Boden befindliche Benzinlache“, dort wo die abschüssige Wohnung ihren tiefsten Punkt hat, der Brandherd war.

Kurt R. feiert das Gutachten wie einen Freispruch: „Nun habe ich es schwarz auf weiß, dass ich es nicht war.“ Die Ergebnisse der Brandexpertise passten zu seinen Erinnerungen, die inzwischen wiedergekehrt seien. Er und seine Frau hätten die „bescheuerte Idee“ gehabt, ihre von Saufkumpanen verwüstete Wohnung durch einen Brand unbewohnbar zu machen, in der Hoffnung, dann vom Sozialamt eine neue Bleibe zugewiesen zu bekommen. Deshalb habe er überall Benzin verschüttet. Doch dann seien sie von dem Plan wieder abgekommen.

Ohne Absicht, glaubt Kurt R. heute, habe seine betrunkene Ehefrau das Feuer entfacht, während er schlief. Aus dem geplanten Sozialamtsbetrug sei so ein Unglücksfall mit tödlichen Folgen geworden. Kurt R. erzählt, wie er aufwachte, als Teile des Flurs und des Wohnzimmers bereits in Flammen standen. Wie er die brennende Rita entdeckte und sie unter die Dusche zerrte. Wie er wieder aus dem Bad hinausstolperte, um seine Jacke mit dem Portemonnaie zu retten und wie er zusammenbrach, nicht wieder hoch kam, seinen Kopf mit beiden Händen vor den Flammen schützte, um Luft rang und schließlich alles dunkel wurde um ihn herum.

Wenn Kurt R. von den Ereignissen dieses Vormittags erzählt, spricht er schnell und sein Blick geht ins Leere. Er gestikuliert mit seiner rechten Hand, während die linke, die noch heute von Brandwunden entstellt ist, meist unter dem Tisch verborgen bleibt.

Auch die Stelle auf seinem Kopf, wo sie ihm Haut verpflanzen mussten, ist nicht zu übersehen – auf der Wunde, die an Gorbatschows Pigmentstörung erinnert, wächst seit der Brandnacht kein Haar mehr. „Aber wahrscheinlich wären meine Haare inzwischen sowieso ausgefallen“, sagt Kurt R. und lacht. Er hat seinen Frieden mit seiner Situation gemacht, auch mit dem Alltag im Knast. Er hat angefangen, Bilder zu malen, „alles zu bemalen, was ich hier finden konnte“. So hat er es geschafft, die 14 Jahre Santa Fu irgendwie zu überstehen.

Wie viele noch dazu kommen, ist ungewiss. Mindestens zwei, vielleicht mehr. Die eindeutigen Schlussfolgerungen des hupfeldschen Brandgutachtens hat Anwalt Weimar dem Hamburger Landgericht in seinem „Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens“ längst wort- und faktenreich dargelegt. Doch die Richter haben den Antrag zurückgewiesen: Die neuen Einlassungen, so ihr Beschluss, seien „nicht geeignet“ den „Kern der Feststellungen im Urteil“ von 1999 „zu entkräften“. Da die Schilderungen, die der Verurteilte mit Verweis auf sein zurückgekehrtes Gedächtnis vorbringe, „abwegig“ seien, komme auch den „zu ihrer Stützung angeführten Beweismitteln“ wenig Überzeugungskraft“ zu.

Untergeordnete Bedeutung

Dabei werden die hupfeldschen Schlussfolgerungen gar nicht bestritten. Nun aber heißt es: Es sei für die Verurteilung „von eher untergeordneter Bedeutung, ob und in welchem Umfang Rita Rogall mit flüssigem Benzin“ überschüttet wurde. Im Klartext: Auch wenn die vermeintliche Tat ganz anders abgelaufen sei, als das Landgericht 1999 vermutete, so sei es doch noch immer gut möglich, dass Kurt Rogall seine Ehefrau umgebracht hat.

Nach der „brandtechnischen Annäherung“ des Gerichts an seine These, dass Rita Rogall nicht mit Benzin übergossen wurde, fehle dem Gerichtsbeschluss nun „jeglicher Hinweis zur Ausführung der Tat“, findet Gutachter Hupfeld. Anwalt Weimar klagt: „Ich habe kein Verständnis für den Standpunkt des Gerichts, dass mein Mandant seine Frau – wenn schon nicht so wie ursprünglich behauptet – dann irgendwie anders umgebracht haben soll.“ Der Anwalt hat inzwischen Beschwerde gegen den Ablehnungsbeschluss eingelegt.

Ob die Erfolg hat, ist fraglich. „Im Wiederaufnahmeverfahren, dem Widerstreit des Rechtsfriedens gegen die materielle Gerechtigkeit, schlägt das Pendel fast immer zugunsten des Rechtsfriedens – und damit gegen den Verurteilten – aus“, sagt die Hamburger Strafverteidigerin Johanna Dreger-Jensen. Ein solches Verfahren sei für StrafverteidigerInnen „eine Herausforderung wie die Bezwingung des Nanga Parbat“: die Erfolgsquote tendiere „gegen Null“.

Leser*innenkommentare

J.Mura

Gast

Ist das nicht putzig?

Da muss nur so ein verurteilter Mörder seine "Thesen" in der taz verbreiten dürfen und schon glaubt Ihr, Emile Zola zu sein und eine neue "Affäre Dreyfus" aufgedeckt zu haben.

In der bayerischen Volkstheaterszene ist es ein "running gag" dass sich der Angeklagte erst mit "Ich weiß nichts, ich war besoffen" und dann mit "Jetzt weiß ich es wieder, ich war es nicht" herausredet.

Flo

Gast

Als in der Presse kürzlich über die "Sektenkinder von Lornerstadt" berichtet wurde schlugen die Wellen hoch; Menschen organisierten sich, das Jugendamt wurde drangsaliert, vor Ort fanden Demonstrationen statt, ...

... im Fall von Kurt Rogall geschieht nichts dergleichen. "Schade eigentlich" schreibt einer darunter.

Ist es die Justiz, die Menschen aufgibt, oder die Gesellschaft? Wer von uns könnte Kurt Rogall unvoreingenommen gegenübertreten?

Dragan Jankovic

Gast

Liebe TAZ, lieber Herr Carini:

vielen Dank für diesen Artikel.

Aber anstatt die Weichen auf "Resignation" zu stellen, als ob das letzte Wort schon gesprochen wäre - macht es doch so, wie es ein(e) KämpferIn ;) immer schon gemacht hat ... und gerade Ihr als Presseorgan mit eigener Meinung und kritischem Denken.

1. Stellt Öffentlichkeit her

2. Informiert andere Medien und deren Vertreter

3. Unterstützt engagierte Personen (siehe Artikel)

4. Hört nicht auf, darüber zu schreiben

Beim Gustl Mollath hat es ja auch zumindestens dahin geklappt, das jetzt gehandelt werden muss.

Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht -

muss Euch ein Balkanese erst wieder daran erinnern?

Und P.s.: Guter, investigativer Journalismus wird immer seine Leser finden. Wäre das mal nicht wieder eine (entschuldigens diesen Kapitalimus) "Win-Win" Situation. Der Leser erhält mehr Demokratie und Unterstützung bei kritischer Meinungsbildung - die TAZ erhält finanzielle Zuwendung um keine "gleischgeschalteten" Meinungen präsentieren zu m ü s s e n.

Herzliche Grüsse,

euer Dragan

Arne Babenhauserheide

Gast

Und das nennen wir einen Rechtstaat…

Danke

Gast

Ich bin eigentlich kein ausgesprochener TAZ-Freund. Dennoch ist es immer wieder die TAZ, die auf solche skandalösen Zustände in der Deutschen Justiz aufmerksam macht. Das, was in diesem Artikel beschrieben wird, sollte jedem Demokraten, egal ob rechts oder links, zu denken geben. Unser Rechtsstaat ist in meinen Augen nur noch ein großer, ungelenker Koloss. Eine Fabrik, in dem Begriffe wie Rechtsstaat, Demokratie, Menschenrecht - nur noch leere Worthülsen sind.

JürgenG

Gast

Wiederaufnahmeanträge - man könnte mal ein Buch veröffentlichen mit einer Sammlung solcher Anträge, die mit arrogant-ignoranter Begründung durch alle Instanzen abgewiesen wurden: Weil nicht sein darf, was nicht sein kann.

Dies ist ein sensibler Punkt, an dem ein Rechtsstaat seine Güte aufweist - oder eben nicht, wie im Falle der BRD. Es ist traurig, aber das ist so.

Lars

Gast

Eine wirklich ausgesprochen traurige Geschichte.

Schade eigentlich, das sich Gerichte (oder wenigstens dieses) für eine Aufklärung nicht zuständig fühlen, wo sie doch so umfangreich beteiligt sind.