Jubiläum der SPD: Eine richtig gute Partei

Zum 150-jährigen Bestehen der SPD widmet sich ein Buch ihrer Bremer Geschichte – mit Beiträgen, die sich zwischen Historiografie und Klitterung bewegen.

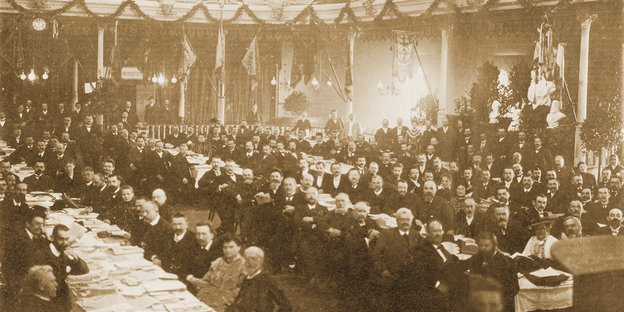

Als 1904 die SPD ihren Parteitag im damaligen Casino Bremen abhielt, füllte die gemeinsame Zeit bereits ein Buch. :

Falkenberg

In diesem Artikel geht es um die SPD und Bremen, und um ein Buch. Aber vorab ist Grundsätzliches über Jubiläen festzuhalten, auch um Missverständnissen vorzubeugen. Wenn nämlich ein betagtes Familienmitglied einen runden Geburtstag hat, ist das ein Anlass zum Feiern, und nicht die Stunde der Wahrheit.

Denn als Medium der Selbstvergewisserung dient ein Jubiläum genau dazu, die peinliche Neigung der Jubelperson zu Herrenwitzen wenigstens dieses eine Mal mit gütigem Stillschweigen zu übergehen, ihren krankheitsbedingten Geruch zu verdrängen, und im Familienkreis eine jüngere Vergangenheit verständnisvoll so zu fingieren, dass deren Konflikte, wenn sich ihre Erwähnung nicht vermeiden lässt, als von der bösen Außenwelt verursacht erscheinen.

Ein Festredner versichert ihr sodann, dass man auch noch die nächsten 100 Jahre zusammen verbringen wolle, man sie für die Aufgaben der Zukunft noch brauche und ihre Erinnerungen wertvoll seien: Solche Momente der gütigen Entlastung von der eigenen Geschichte sind wichtig für die seelische Gesundheit, sie sind nützlich und vielleicht sogar notwendig.

Ein nützliches, und vielleicht sogar notwendiges Buch ist insofern das Werk „150 Jahre Sozialdemokratie Bremen und Bremerhaven“, das aus gegebenem Anlass in der Edition Falkenberg erschienen ist. „Die alte Tante wird noch gebraucht“, schreibt darin der scheidende SPD-Vorsitzende Andreas Bovenschulte – und begründet das mit der Feststellung, dass „die Frage der sozialen Gerechtigkeit“ nach wie vor „eines der großen Themen unserer Zeit“ sei. Damit schlägt er den Bogen zum etwas unvorsichtigen Untertitel des Werks, „eine gerechte Gesellschaft kommt nicht von allein“.

Dieser Untertitel erscheint unvorsichtig, weil der eben einen Zuständigkeitsanspruch der Partei formuliert, dessen Entsprechung in der Realität nur schwer auffindbar ist. Denn sicher gehören Bremen und die SPD einfach zusammen. Das war schon 1904 klar, als hier ein Bundesparteitag stattfand – und die gemeinsame Geschichte von Partei und Stadt bereits ein ganzes Buch füllte.

Bloß: So wenig Bremen spätestens seit Ende des Zweiten Weltkriegs ohne SPD-Mehrheit vorstellbar ist, so wenig entspricht ja der aktuelle Zustand des Landes den üblichen Vorstellungen von Gerechtigkeit: Nirgends gibt’s einen höheren Anteil von Kindern in Armut, die Arbeitslosenquote ist beschissen und die pro Kopf-Verschuldung dramatisch, während doch das Bruttoinlandsprodukt besser als das von Baden-Württemberg ist und sich mehr als 10.000 Millionäre ihren gerechten Anteil an der Gesellschaft bereits gesichert haben.

Nun kann auch in Bremen niemand behaupten, dass die SPD an allem schuld wäre. Wenn aber stimmt, dass der Zustand einer Gesellschaft nicht von selbst sich einfach einstellt, dann wirft das offenkundige Verfehlen von Gerechtigkeit mindestens im zweiten Teil des Buchs die quälende Frage auf, wo und wie die Sozialdemokratie es versäumt hat, fürs Erreichen des großen Ziels zu sorgen. Sprich: Was zum Teufel macht sie falsch?

Denn während der erste Teil die heroische Phase von Entstehung und Aufstieg der SPD bis zur Untergrund-Arbeit unterm Nazi-Regime kenntnisreich und mitunter packend erzählt, widmet sich der zweite ihrer Macht.

Und immerhin lässt er, teils als historische Vorstudie, teils als Anekdoten-satter Zeitzeugenbericht, diese Frage immer wieder beklommen anklingen, etwa, wenn Renate Meyer-Braun zweifelhafte strategische Muster im Zusammenwirken des heiligmäßigen Wilhelm Kaisen und des einst fast allmächtigen DGB-, Partei und Fraktionsvorsitzenden Richard Bolljahn aufdeckt oder, wenn Herbert Brückner, Senator a.D. und einer von Bovenschultes Vorgängern, detailfreudig über programmatische Auseinandersetzungen der 1970er referiert, deren Inhalte sich in der Politik ihres Siegers später so gar nicht wiederfinden.

Der hieß Henning Scherf. Und es ist sicher kein Zufall, dass ausgerechnet das Kapitel, dass sich mit dessen Amtszeit auseinandersetzen soll, von der Landespressekonferenz-Vorsitzenden Gaby Schuylenburg verfasst wurde – einzige Autorin, die offenbar nie Parteimitglied war.

Dass ihr Beitrag sowohl das Wort Privatisierung vermeidet als auch den wahnwitzigen Flächenverbrauch unerwähnt lässt und in einer wahrheitsfernen Version der Kanzlerbriefgeschichte gipfelt, würde ihn zu einem Musterbeispiel von Klitterung machen – wäre es in dem Buch um Geschichtsschreibung gegangen. Als geflissentliches Überriechen eines unfestlichen Odeurs erfüllt er aber seinen Zweck.