Kartografieprofessor über seine Arbeit: „Karten sind immer implizit politisch“

Warum es nicht möglich ist, eine Kugel ideal in zwei Dimensionen abzubilden. Jürgen Schweikart über Apfelsinen und aufgeblähte Ostblockstaaten.

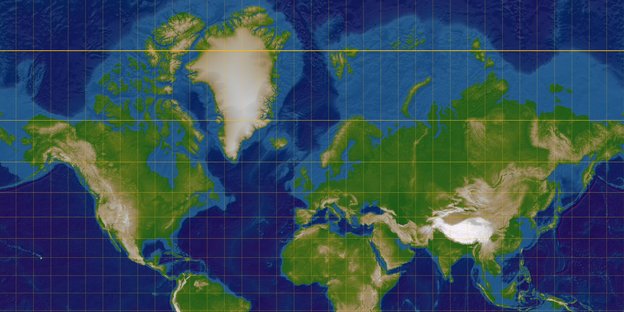

Rechtwinklig, aber flächenverzerrt: Auf der Mercator-Projektion erscheint Grönland so groß wie Afrika Illustration: Lars H. Rohwedder / Wikipedia-User RokerHRO / Lizenz: CC BY-SA 3.0

taz.am wochenende: Herr Schweikart, gibt es überhaupt die ideale kartografische Abbildung der Welt? Oder ist eine Projektion immer nur eine Annäherung?

Jürgen Schweikart: Wir bewegen uns immer im Bereich des Modellhaften. Das fängt schon damit an, dass wir die Erde für Projektionen mathematisch als eine Kugel oder einen Ellipsoid begreifen, was sie im Grunde gar nicht ist. Und dann wird diese Kugel eingeebnet, wobei schon Leonhard Euler im 18. Jahrhundert festgestellt hat, dass das komplett verzerrungsfrei nicht geht: Eine Apfelsinenschale kann man drücken, wie man will – komplett flach wird sie dadurch nicht.

Das heißt, jede Weltkarte ist eine Kompromisslösung?

Grundsätzlich bewegt sich jede Projektion zwischen drei Ansprüchen, die nicht alle zugleich erfüllbar sind: Winkeltreue, Flächentreue und Längentreue.

Das Problem: Die Übersetzung von der Kugel zur Fläche erfolgt über einen Zwischenschritt. Die Erde wird auf einen Hilfskörper (z. B. einen Zylinder oder einen Kegel) projiziert, der sich zu einer Ebene ausrollen lässt. Dabei kann keine Projektion die drei wichtigsten Faktoren auf einmal erfüllen.

Flächentreue: Die Größenverhältnisse der Länder, Inseln und Meere auf dem Globus entsprechen denen auf der Karte – auch wenn die Umrisse nicht zwingend gleich sind.

Winkeltreue: Eine 90-Grad-Kurve auf der Erde entspricht einem 90-Grad-Winkel auf der Landkarte. Das ist beim Navigieren hilfreich.

Längentreue: Der Abstand zwischen zwei Punkten auf der Kugel entspricht dem Abstand auf der Karte. Die Längentreue wird von keiner Karte vollständig erreicht.

Welcher Faktor ist hierbei der wichtigste?

Das kommt ganz darauf an, was eine Karte leisten soll. Die Winkeltreue hat den Erfolg der Mercator-Projektion begründet: Sie stammt aus dem 16. Jahrhundert, also der Zeit der großen Seefahrten, und hat das Navigieren erheblich erleichtert. Dabei wird so getan, als sei die Erde ein Zylinder – somit ist Norden von jedem Punkt der Erde aus immer oben und Seekurse lassen sich unkompliziert mit dem Lineal einzeichnen. Das Manko der Mercator-Karten ist allerdings die grobe Flächenverzerrung: Je polnäher die Landmassen, desto aufgeblähter wirken sie. Aber den Seefahrern war die Flächentreue damals herzlich egal, die wollten navigieren. Also galt das Prinzip: Form follows function.

Würden Sie sagen, die Mercator-Projektion ist eine sehr „menschliche“ Abbildung der Erde, weil sie die Bedürfnisse ihrer Zeit widerspiegelt?

Der Entstehungskontext hat immer einen Einfluss. Kartografie und Gesellschaft waren sich gegenseitig seit jeher ein Spiegelbild. Karten sind ein geistiges Erzeugnis, beinahe wie Musik, Lyrik, Prosa, und damit potenziell anschlussfähig für Manipulation. Und sie sind immer zumindest implizit politisch: Das fängt damit an, dass man ein optisches Zentrum wählt oder sich für eine Methode entscheiden kann, durch die manche Länder kleiner oder größer wirken, als sie es tatsächlich sind. Jede Karte legt eine Axiologie in den Köpfen fest. Und durch Farbgebung und andere Gestaltungsmittel lässt sich auch vieles erreichen.

Können Sie ein Beispiel geben?

Die Mercator-Karten waren während der Zeit des Kalten Krieges politisch gewollt. Die Verzerrungen zum Pol hin haben gut in die Blockmentalität gepasst. Da konnte man sagen: Schaut mal, die Ostblockländer sind viel größer als wir, da müssen wir aufpassen. Inzwischen sind die Medien dafür sensibilisiert. Das „Heute-Journal“ beispielsweise hat irgendwann die Weltkarte aus ihrem Vorspann genommen und durch einen sich drehenden Globus ersetzt, um Weltoffenheit zu suggerieren und die Vielfalt möglicher Perspektiven zu unterstreichen.

Zuletzt berichteten diverse deutsche Medien von der Authagraph-Projektion des Japaners Hajime Narukawa, da diese einen Design-Preis gewonnen hatte. Was halten Sie von diesem Entwurf?

Schauen Sie sich mal Südamerika an! Der Abstand quer durch Brasilien ist viel zu groß, allein deswegen ist die Karte eigentlich inakzeptabel. Auch, dass der Äquator an manchen Stellen Knicke hat und die Wendekreise zwischendurch verschwinden, um dann wieder aufzutauchen – ich würde sagen: Die Karte hat eine interessante, vielleicht auch aufregende Aufmachung. Aber eine praktische Verwertbarkeit sehe ich weder für wissenschaftliche noch für populärwissenschaftliche Darstellungen. Das ist eher Grafikdesign oder Kunst. Narukawa hat ein effizientes Marketing, darum kommt das gut an.

ist Professor für Thematische Karthographie an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin. Dort leitet er das Labor „Geodatenanalyse und Visualisierung“.

Also bietet die Karte gar nichts Neues? Was ist mit der Möglichkeit der Multiplizierung und lückenlosen Aneinanderreihung?

Das konnte man schon immer! Ebenso ist es schon lange möglich, ein beliebiges Kartenzentrum zu wählen. In der Theorie seit einer Ewigkeit, praktisch, dank verbesserter Computerprozessoren, seit zwanzig Jahren.

Und Narukawas authentische Darstellung der Wasser-Land-Relation?

Ist die Karte denn wirklich flächentreu? Mein erster Eindruck sagt: Da ist zu viel Wasser zu sehen. Aber wir werden das im kommenden Semester mal mit einer Gruppe Studierender nachrechnen – das geht auch ohne die Abbildungsvorschrift, denn an die kommen wir vermutlich nicht ran.

Was genau ist denn eine Abbildungsvorschrift?

Das ist das Herzstück einer Projektion und meistens ein Betriebsgeheimnis: oft eine mathematische Formel, die die Rechenschritte vorgibt, mit der die dreidimensionalen Raumkoordinaten des Globus in ein zweidimensionales Koordinatensystem übertragen werden.

Wie stark hat die Digitalisierung diese Übertragung vereinfacht?

Das war ein Paradigmenwechsel. Früher war damit ein enormer Aufwand verbunden: mit Rechenschiebern, Sinuswerttabellen und vielem mehr. Heute ist es möglich, Hunderttausende von Koordinaten in Sekundenschnelle in jede Projektion hereinzurechnen. Unsere Arbeit als Kartografen ist daher auch längst nicht mehr nur auf die Herstellung von Karten reduziert.

Sondern?

Vor fünfzig Jahren war Kartografie ein anspruchsvolles Handwerk, heute geht es viel mehr um das Management raumbezogener Daten. Das ganze Fach kreist um Kommunikation: Wie kann man den Nutzern die geografischen Informationen vermitteln, die sie gerade brauchen, etwa im Navigationssystem oder im Smartphone? Mit Kartennetzen und Weltdarstellungen hingegen haben die allermeisten Studierenden später überhaupt nichts mehr zu tun.

Hängt der Wandel auch damit zusammen, dass wir heute die Welt tatsächlich problemlos als Kugel „von außen“ sehen können?

Ich würde sagen, dass das Einfrieren einer Weltkarte, wie wir es aus den Atlanten kennen, etwas Unzeitgemäßes ist. Google Earth gibt es seit über zehn Jahren – damit hat jeder, der auch nur minimal mit einem Rechner umgehen kann, die Möglichkeit aus jeder beliebigen Perspektive auf die Erde zu blicken und kann diese dabei drehen und wenden, wie er möchte. Mit neuen Möglichkeiten verändern sich aber auch unsere Verhaltensweisen. Das Offene, Variierende gab es früher nicht, prägt inzwischen aber unser Alltagsdenken.

Leser*innenkommentare

8545 (Profil gelöscht)

Gast

mowgli

Danke. Beeindruckend.

Es gibt da eine Beispielkarte, auf der die frühen Wanderungsbewegungen gezeigt werden. Mit deren Hilfe lässt sich sehr gut nachvollziehen, wie sich der Mensch von Afrika aus verbreitet hat und wieso er gerade die Wege gewählt hat, die er gewählt hat.

Vielleicht ist das die Zukunft der Kartographie: Das Thema entscheidet, wie die Welt "glattgebügelt" wird. Im Fall der Beispielkarte sind es offenbar vor allem die Entfernungen, auf die es ankommt, nicht so sehr die Winkel. (Der Kompass war ja auch noch nicht erfunden.) Und zwar nicht nur die Entfernungen zwischen Punkten auf dem Festland, sondern auch die Entfernungen auf dem Seeweg. In anderen Fällen sind womöglich andere Details entscheidend fürs Verständnis.

DIE eine Weltkarte, die immer gleich aussieht, wird es womöglich künftig (fast gar) nicht mehr geben. Vielleicht werden wir uns daran gewöhnen, die Welt nur noch aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, nicht mehr aus einer einzigen, unveränderlichen Perspektive. In der Summe ergeben all diese vielen verschiedenen Karten dann aber womöglich doch wieder eine ganze Welt. Eine 3-D-Welt, die tatsächlich "rund" ist. Wenn auch nicht auf einem Stück Papier, sondern "nur" in unserem Kopf. Aber ist unser Kopf nicht genau der Ort, in dem die Bilder stimmen müssen, der Platz, an dem das Wiedererkennen stattfindet?

Ansgar Reb

Wusste ich gar nicht, aber Weltkarten finde ich trotzdem prima.

MIClimate

Danke für diesen interessanten Artikel. Als Laiin hatte ich die eindrucksvollen Karten von Narukawa gesehen ohne sie beurteilen zu können. TAZ bildet!