Koalitionsbildung: Zwei Belgien und keine Regierung

70 Tage hat Christdemokrat Leterme versucht, eine Koalition zu basteln. Differenzen zwischen flämischen und wallonischen Politikern ließen ihn scheitern.

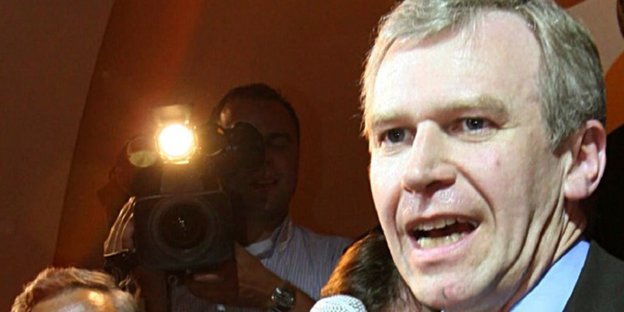

Eine Krise, aber keine ungewohnte: Christdemokrat Yves Leterme Bild: dpa

Belgien steckt in einer schweren politischen Krise. Der designierte Regierungschef Yves Leterme erklärte am Donnerstagabend das Scheitern seiner Bemühungen um eine Regierungsbildung und gab das Mandat dafür an König Albert II. zurück, der dafür eilig aus dem Urlaub in Südfrankreich zurückkehrte. Der König führte gestern politische Gespräche auf der Suche nach einem neuen Ministerpräsidenten.

Leterme, Chef der Christdemokraten des flämischen Landesteils, hatte vergeblich versucht, eine Koalition zwischen sowohl flämischen als auch wallonischen Christdemokraten und Liberalen zu bilden. Schon nach der belgischen Parlamentswahl am 10. Juni war deutlich, dass dies sehr schwierig werden würde. Denn die Flamen hatten genau anders herum gewählt als die französischsprachigen Wallonen. In Flandern erzielten konservative und rechte Parteien über 60 Prozent, in der Wallonie hingegen sind die Liberalen die stärkste Partei, gefolgt von den Sozialisten. Gemeinsam kommen auch sie auf über 60 Prozent.

Diese Spaltung der Wähler spiegelt eine tiefe Kluft des Landes und der Interessen. Die Flamen wollen noch mehr Autonomie. Vor allem aber wollen sie weniger Geld in die Wallonie transferieren. Daher ist ihnen jetzt besonders wichtig, dass die Sozialkassen regionalisiert werden. Diese nationale Entsolidarisierung wollen die Wallonen verhindern.

Besonders deutlich zeigt sich der Konflikt bei den Christdemokraten, die es wie alle Parteien in Belgien doppelt gibt. In der Wallonie macht die christdemokratische Vorsitzende Joelle Milquet als "Madame Non" Furore, weil sie mehr Autonomie für Flandern vehement ablehnt. Letermes flämische Christdemokraten hingen schrieben in ihrem Programm: "Die Unterschiede zwischen den Teilstaaten sind zu groß, um sie noch durch eine föderale Regierung zu beherrschen."

In Verhandlungen mit seiner wallonischen Schwesterpartei und den Liberalen war Leterme nicht weitergekommen, als sich auf längere Laufzeiten für die Atomkraftwerke zu einigen. Enttäuschtes Fazit: Es sei derzeit unmöglich, ein "ehrgeiziges Regierungsprogramm" zu verwirklichen.

Solche Krisen sind nicht völlig ungewohnt in Belgien. Es hat auch schon 148 Tage gedauert, bis eine Regierung gebildet werden konnte. Allerdings sind diesmal Kompromissmöglichkeiten kaum noch zu erkennen. Belgien ist bereits ein sehr föderaler Staat - deswegen konzentrieren sich die Flamen jetzt auf den letzten großen Finanzposten, die Sozialversicherungen. Gleichzeitig können es sich die flämischen Christdemokraten nicht leisten, nur einem Formelkompromiss zuzustimmen. Sie müssten befürchten, dass die enttäuschten flämischen Wähler bei Neuwahlen sofort zum rechten Rand wechseln.

Der nationalistische "Vlaams Belang" hatte bei der Parlamentswahl in Flandern 19 Prozent erzielt. Noch beunruhigender für die Christdemokraten: Aus dem Nichts erreichte die "Liste Dedecker" 6,5 Prozent, die nach ihrem Gründer Jean-Marie Dedecker benannt ist. Der Populist hätte wahrscheinlich noch sehr viel mehr Stimmen erhalten, wenn die Wähler darauf vertraut hätten, dass er auch tatsächlich die 5-Prozent-Hürde überspringt. Auch Dedecker setzt sich vor allem für die Unabhängigkeit Flanderns ein.

In Belgien wird nun diskutiert, ob es eine Lösung sein könnte, wenn die Parteien bei den Wahlen zum Bundesparlament mit landesweiten statt mit regionalen Listen antreten. Dann müssten die Politiker um Wähler im ganzen Land werben.

Leser*innenkommentare

Malte Woydt

Gast

He, stop mal Ioelly! Und was machen wir 1 Mio. Einwohner von Brüssel dann? Abgesehen davon, daß noch niemand gangbare Vorschläge gemacht hat, was bei der Trennung aus Brüssel (frankophon dominiert aber umgeben von Flandern) werden soll, kann ich mir nicht vorstellen, daß die Holländer auch nur eine Sekunde daran dächten, Flandern aufzunehmen. Die Niederländer sehen die Flamen genau so wie die Flamen die Wallonen sehen...

Im Artikel ist ständig von "Wallonen" die Sprache, dabei handelt es sich um frankophone Parteien, die sowohl in der Wallonie als auch in Brüssel zur Wahl stehen und Brüssel gehört nicht zur Wallonie.

http://www.woydt.be

loelly

Gast

Ich fände es ok, Belgien aufzulösen und an Holland (Flandern) und Luxmburg bzw. Frankreich aufzuteilen.

Ob Brüssel hier, oder Straßbourg dort die europäische Hauptstadt ist, ist doch eigentlich egal. Brüssel war doch bisher eh nur ein Schlagwort als daß es Hauptstadt gewesen wäre. Vielleicht könnte sich ja Bonn als europäische Haupstadt bewerben, Erfahrungen hat es ja bereits.