Plädoyers im Kriegsverbrecherprozess: Demjanjuk "muss bestraft werden"

Sechs Jahre Haft. Das fordert die Staatsanwaltschaft im Verfahren gegen den mutmaßlichen NS-Kriegsverbrecher John Demjanjuk. Doch das Gericht hat ein Problem.

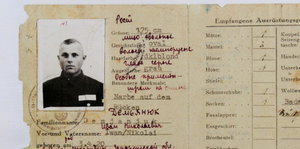

Versteckt hinter Sonnenbrille und Basecap verfolgt John Demjanjuk die das Schlussplädoyer der Anklage. Bild: reuters

John Demjanjuk ist schuldig. Diese Überzeugung äußerte Staatsanwalt Hans-Joachim Lutz am Dienstag in seinem Schlussplädoyer vor dem Münchner Landgericht. Als Wächter im Vernichtungslager Sobibor habe der heute 90-jährige Angeklagte 1943 am Mord an mindestens 27.900 Juden mitgewirkt. Lutz verlangte eine sechsjährige Haftstrafe. "Wer Schuld in derart hohem Maß auf sich geladen hat, muss bestraft werden, auch noch nach 60 Jahren und in so hohem Alter", sagte Lutz.

Über 80 Verhandlungstage hat sich das Gericht mittlerweile mit dem Verfahren Zeit gelassen. Seit November 2009 sind vier Zeugen und 15 Sachverständige angehört worden. Vor allem aber hat der Richter hunderte Akten verlesen. Demjanjuks Verteidiger konterte mit mehr als 600 Beweisanträgen und lehnte das Gericht 22-mal wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Jetzt neigt sich das Verfahren endlich dem Ende entgegen, im Mai soll das Urteil gefällt werden. Doch eine Verurteilung scheint unsicher.

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nahm der gebürtige Ukrainer John Demjanjuk nach seiner Gefangennahme durch die Wehrmacht "den Rassevernichtungswillen der NS-Ideologie in sich auf". Er habe auch alle Möglichkeiten zu einer Flucht ausgelassen. "Er wusste in seiner Zeit in Sobibor spätestens kurz nach der Ankunft, dass der Zweck des Lagers die Vernichtung der dorthin transportierten Juden war und dass es seine Aufgabe war, sich hieran zu beteiligen", sagte Lutz, während der Angeklagte scheinbar teilnahmslos auf einer Liege den Prozess verfolgte.

Die Anwesenheit Demjanjuks in Sobibor sei unter anderem durch einen SS-Dienstausweis sowie die Aussagen eines verstorbenen Wachmanns belegt.

Durchsichtige Strategie

Die Verteidigung hatte argumentiert, der Ausweis sei eine Fälschung, die Aussage des Wachmanns eine Lüge des KGB und Demjanjuk selbst sei niemals in Sobibor gewesen. Verteidiger Ulrich Busch ist so weit gegangen, der deutschen Justiz Voreingenommenheit zu unterstellen. Das US-Justizministerium und Israel seien darauf versessen, einen gebrechlichen alten Mann zu verurteilen, behauptete er.

Doch nicht die mehr als durchsichtige Strategie der Verteidigung macht die Verurteilung Demjanjuks zum Problem. Tatsächlich waren sich Gutachter darin einig, dass der SS-Ausweis eben keine Fälschung sei. Schließlich existieren keinerlei Zweifel über die Funktion des Vernichtungslagers Sobibor im Rahmen der "Aktion Reinhardt", bei der die Nazis 1942 und 1943 bis zu zwei Millionen polnische Juden ermordeten.

Das Problem des Gerichts ist ein anderes: Es gibt keinen Zeugen, der Demjanjuk als Mordteilnehmer identifiziert hat. Die Staatsanwaltschaft behilft sich, indem sie postuliert, dass jeder Angehörige des ukrainischen Hilfspersonals an dem Vernichtungsprozess beteiligt war - beim Hetzen der Opfer in die Gaskammern, beim Verschließen der Kammern, beim Mord an nicht mehr Gehfähigen. Deshalb sei der individuelle Schuldnachweis nicht notwendig.

Auch wenn Historiker diese Interpretation stützen, so ist es dennoch ungewiss, ob der besonnene Richter Ralph Alt dieser Beweisführung im Urteil folgen wird. Er würde damit Rechtsgeschichte schreiben. Der Fall Demjanjuk aber wird so oder so zur Revision beim Bundesgerichtshof landen - wenn der greise Angeklagte dann noch verhandlungsfähig ist.

Leser*innenkommentare

Dieter

Gast

Gerechtigkeit - gibt es die ?

Niemand ausser dem Angeklagten weiss, was er getan hat.

Die Verjährungsfristen haben schon ihren Sinn - nicht um den Angeklagten zu schützen, sondern einfach, weil nach so langer eine Wahrheitsfindung kaum noch möglich ist.

Die Aufhebung der Verjährungsfrist war eine politische Entscheidung, keine juristische.

Was geschieht nun mit dem Angeklagten ? Die StA beantragt sechs Jahre. Im Falle einer Vrurteilung wird der Haftbefehl wohl bei der Urteilsverkündigung aufzuheben sein .

Rene

Gast

Sollen Sie Ihn, in ein deutsches Altersheim stecken, das ist Strafe genug!

Tom Berg

Gast

Wenn der deutsche Gesetzgeber sich 1979 entschieden hat, dass Mord nicht mehr verjährt, dann gilt das erst recht für die Verbrechen der Shoah. - Es ist zwar bedauerlich, dass es in den letzten Jahrzehnten zu zum Teil beschämenden Fehlurteilen und Freisprüchen kam, es ist ebenfalls nicht befriedigend, dass sich Ivan (John) Demjanjuk erst seit 2009 für die ihm zur Last gelegten Handlungen zur Beihilfe zum Mord in über 27000 Fällen zu verantworten hat, aber es gibt, solange die Haft- und Verhandlungsfähigkeit feststeht, keine Veranlassung von dem Versuch einer juristischen Aufarbeitung abzusehen. - Alle Nebenkläger, Angehörige von Ermodeten, fordern nicht ein bestimmtes Strafmass ein, aber sie haben das Recht, dass auch der vorgeblich kleine Helfer sich für die Beihilfe zum Massenmord zu verantworten. Dass er 90 Jahre alt ist, sagt vor allem auch aus, dass es ihm in den USA vergönnt war, eine Familie zu gründen, sich eine Existenz aufzubauen. - Dass er das konnte, dass er Jahre unbehelligt alt werden konnte , sollte jetzt nicht als Argument für eine falsche Milde gereichen.

Elvenpath

Gast

Ganz abgesehen von der Beweisbarkeit: Welchen Sinn ergibt eine Strafe nach 60 Jahren, an einem 90 Jahre alten Mann? Der lebt doch nur noch ein paar Jahre.

Was soll eine (lebenslange) Strafe bewirken?