Stammzellenforschung: Deutsche fühlen sich abgehängt

CDU-Ministerin Schavan will Stammzellforschung erleichtern. Ihre Parteikollegen in Brüssel warnen vor einem Aufweichen des Embryonenschutzes

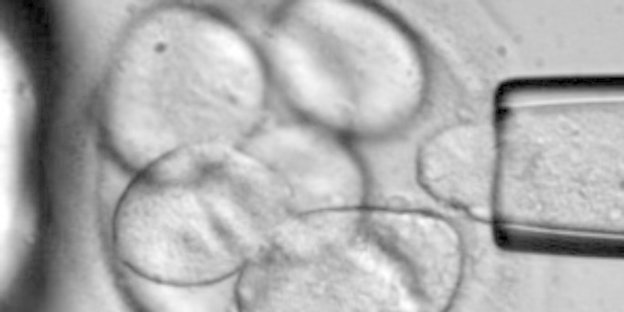

Deutsche Forscher klagen: Ihnen bleiben nur die ollen Zellen Bild: dpa

Die vorgesehene Liberalisierung des deutschen Stammzellgesetzes hat unter christdemokatischen Politikern einen heftigen Streit ausgelöst. Während Forschungsministerin Annette Schavan (CDU) dem Druck der großen Wissenschaftsorganisationen nachgegeben hat und sich für eine Lockerung des Stammzellgesetzes ausspricht, warnen Europapolitiker der CDU davor, das seit 2002 geltende Gesetz zu ändern.

"Wir wissen, dass viele Unionswähler schockiert darüber sind, dass ausgerechnet eine unionsgeführte Bundesregierung und eine Forschungsministerin, die der CDU angehört, einer Aufweichung des Embryonenschutzes das Wort reden", heißt es in einem Brief an Schavan, den drei Europaabgeordnete der CDU - unter anderem der Arzt Peter Liese - diese Woche an Schavan geschrieben haben.

Für viele Stammzellforscher ist das Gesetz von 2002 schon lange ein Übel, das wieder abgeschafft gehört. Das Gesetz sieht vor, dass deutsche Forscher nur mit embryonalen Stammzelllinien forschen dürfen, die vor dem Stichtag 1. Januar 2002 hergestellt wurden. Damit soll verhindert werden, dass von der Forschung hierzulande ein Anreiz ausgeht, neue embryonale Stammzelllinien herzustellen. Die Zellen werden aus wenige Tage alte Embryonen gewonnen. Die Embryonen werden dabei vernichtet. Forscher, die gegen das Gesetz verstoßen, machen sich strafbar.

Selbst an internationalen Forschungsprojekten könnten sie sich wegen der Strafandrohung nicht beteiligen, klagen deutsche Stammzellforscher schon seit Längerem. "Wir müssen übervorsichtig sein und können noch nicht einmal innerhalb der EU frei kooperieren", sagte der Bonner Neurobiologe und Stammzellforscher Oliver Brüstle gegenüber dem Focus. Auch sein Kollege Hans Schöler, Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster, klagt: "Wir können uns an Internationalen Allianzen nicht beteiligen."

Dazu kommt, dass nach Meinung der Forscher die Stammzelllinien, die vor 2002 hergestellt wurden, für die Forschung unbrauchbar sind. Sie seien aufgrund der früheren Kulturbedingungen mit tierischen Viren verunreinigt. Auch hätten sie sich über die Jahre genetisch verändert. Da in anderen Staaten inzwischen mit neuen Zellen gearbeitet werde, seien die Forschungsergebnisse, die mit den alten Zellen gewonnen wurden, nicht mehr vergleichbar.

Damit sie mit ihren Kollegen im Ausland mithalten können, sollte zumindest der Stichtag verschoben werden, fordern die Forscher. Noch lieber wäre ihnen, wenn er ganz abgeschafft würde. So weit will die Forschungsministerin nicht gehen. Sie plädiert für eine Verschiebung und findet damit auch bei den Forschungspolitikern in der SPD-Fraktion Unterstützung. Dort wird ein Gruppenantrag für eine Gesetzesänderung vorbereitet. Vorgesehen ist, den Stichtag auf den 1. Mai 2007 zu verschieben.

Leser*innenkommentare

Manuel

Gast

stammzellenforschung? wer braucht das? es gibt seit jahrhunderten effiziente, natürliche, sanfte heilmittel (kräuter etc) die unsere angeblich chronischen krankheiten heilen könnnen, ist doch alles rausgeschmissenes geld! leider.