Tanzen in Iran: „Tanz ist wie Atmen“

Das Festival Tanzpol bietet Künstler:innen mit Repressions- und Migrationserfahrungen eine Bühne. Der Fokus liegt auf der iranischen Diaspora.

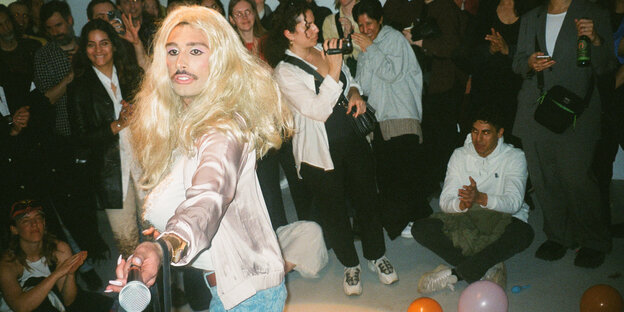

Die Performance „Keeping up with the Iranians“ von Afrang Nordlöf Malekian ist am 1. Juni in den Sophiensaelen zu sehen Foto: Malin LQ

taz: Ashkan Afsharian, Johanna Kasperowitsch, Sie haben ein Festival für Tanz- und Performanceschaffende mit vorwiegend iranisch geprägter Sozialisierung ins Leben gerufen. Unmittelbar vor Festivalbeginn wurde in Teheran der tödlich verunglückten iranische Präsident von großen Massen, darunter offenbar der Hamas-Auslandschef, der türkische Vize-Präsident und Taliban-Vertreter, betrauert. Was bedeutet das für Ihr Festival?

Ashkan Afsharian: Zunächst stellen wir fest: Es gibt einen Diktator weniger in dieser Welt. In Iran muss man sich jedoch ständig den Bedingungen anpassen und sieht sich permanent von massiver Propaganda umgeben. Vor dem Tod von Jina Mahsa Amini gab es ein wenig Hoffnung, dass Veränderungen innerhalb des politischen Systems möglich sind. Seit dem Tod ist das vorbei. Es gibt keinerlei Beziehung zwischen progressiven Kräften und dem Regime. Daran wird sich vermutlich auch jetzt nicht viel ändern.

Tanz ist in Iran starken Repressalien ausgesetzt. Trotzdem gab es eine sehr spannende Untergrundszene, von der auch in Berlin immer wieder etwas zu sehen war. Ist das der Grund, warum das Festival sich hauptsächlich iranischstämmigen Kunstschaffenden widmet?

Ashkan Afsharian: Ich war Teil dieser Untergrundszene. Wir haben Gastspiele, Workshops und Universitätsprofessor:innen eingeladen. Aber 2020 wurden maßgebliche Protagonist:innen, deren Namen wir derzeit lieber nicht in der Presse lesen möchten, verhaftet. Sie sind nun in Deutschland.

Ashkan Afsharian ist Tänzer und Choreograf. Er kam 2016 von Teheran nach Deutschland.

Johanna Kasperowitsch ist Tanzwissenschaftlerin und Tänzerin. Ihre Masterarbeit über Tanzstrukturen in Iran nach der Revolution 1979 wurde 2021 mit dem Förderpreis der Gesellschaft für Tanzforschung ausgezeichnet.

Etwa 80 Prozent der ehemaligen Szene haben in den letzten fünf Jahren den Iran verlassen, die meisten durch ein Studierendenvisum, andere als Asylsuchende. Aber nicht alle haben diese Möglichkeit. Unser Festival möchte sowohl eine Plattform für die Diaspora sein, als auch weiterhin den Kontakt zu den in Iran verbliebenen Künstler:innen halten und sie, wo es geht, unterstützen. Tanz ist für sie wie Atmen.

Johanna Kasperowitsch: Ohne die extrem gute Vernetzung von Ashkan wäre ein solches Festival nicht möglich. Ein anderer Grund, warum wir uns auf die iranische Diaspora konzentrieren, ist, dass sie mehr Sichtbarkeit braucht, um weiter zu bestehen. Wir wollen uns auch für andere Communities einsetzen, nur kann das, aufgrund unseres Wissensstandes und der politischen Situation, noch schwieriger sein.

So ist es leider unmöglich, für afghanische Künstler:innen ein Visum zu bekommen, geschweige denn für afghanische Menschen, die etwa ohne Pass und ohne die Möglichkeit, einen zu erhalten, in der Türkei leben. In Bezug auf Iran ist es ein klein wenig leichter, aber auch unfassbar schwer.

Kürzlich wurden bei den Potsdamer Tanztagen die mindestens 55.000 durch NGOs registrierten Toten thematisiert, die beim Versuch starben, Europa zu erreichen. Handelt es sich bei der künstlerischen iranischen Diaspora um eine vergleichsweise privilegierte Gruppe?

Johanna Kasperowitsch: Mein Eindruck ist, dass die Künstler:innen, die hier studieren, eher aus mittelständig bis finanziell gehobenem Bürgertum kommen. Diese Menschen sprechen Englisch und haben die finanziellen Mittel, anders würden sie es nicht schaffen.

Ashkan Afsharian: Wer als Studierender nach Deutschland kommen will, muss mindestens 10.000 Euro auf dem Konto haben. Das hat auch in Deutschland längst nicht jede:r. Und auch eine Tanzkarriere können sich Menschen aus der Arbeiterklasse hier kaum leisten.

Welche formalen Probleme ergeben sich bei der Festivalkonzeption und was müsste sich ändern, um Kunstschaffende aus sanktionierten Ländern zu unterstützen?

Johanna Kasperowitsch: Es braucht von deutschen Förderinstitutionen Flexibilität. Es ist unmöglich, mit iranischen Künstler:innen zu kollaborieren, wenn das formal nur über in Euro ausgestellte Rechnungen passieren kann. Das ist absurd. Es gibt keinen Geldfluss nach Iran, nur die Bezahlung über Kryptowährung oder über Mittelspersonen.

Tanzpol Berlin, Sophiensaele/ Uferstudios, bis 2. Juni. Programm: tanzpol-berlin.de

Das andere Problem ist die deutsche Bürokratie. Visa-Anträge, aber auch solche für Wohngeld, Krankenkasse etc., sind teilweise so komplex, dass sie sogar eine retraumatisierende Wirkung haben kann, da die Menschen, die es betrifft, ja ohnehin mit sehr vielen Hürden zu kämpfen haben und durch jene der deutschen Bürokratie unter Umständen in eine Art Negativschleife hineingeraten.

Leider scheint das Interesse deutscher Fördergeber, sich in dieser Beziehung für einen Barrierenabbau einzusetzen, eher gering. Wir hoffen, durch die Thematisierung auf unseren Festival-Panels diese Komponente nicht aus den Augen zu verlieren.

Ashkan Afsharian: Parallel zum Festival haben wir noch ein Mentoring Programm beantragt, aber das wurde nicht bewilligt. Dabei ging es darum, junge Künstler:innen für einige Monate einzuladen, sodass sie sich weiterentwickeln können. Wenn es wirklich darum geht, Arbeitsbedingungen zu verbessern, dann gibt es wenig Unterstützung, auch was unsere eigenen Strukturen angeht. Unterstützung, die eine Grundlage für Veränderungen schaffen möchte, braucht Kontinuität und Zeit.