Doku: Coming-out mit Lücken

Rosa von Praunheims Dokumentation "Schau mir in die Augen, Kleiner" zeigt 40 Jahre schwul-lesbische Emanzipation im Film.

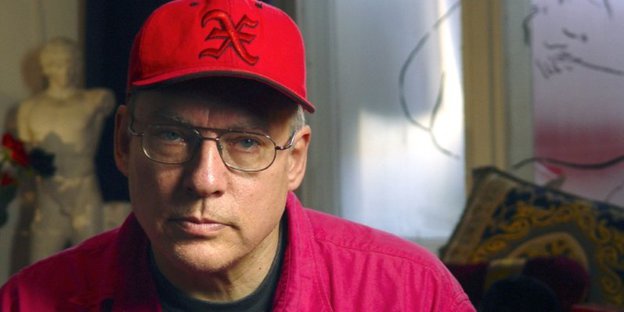

Durch die Brille in die Augen: Rosa von Prraunheim Bild: wdr

Die souveräne Position ist mit dem ersten Bild schon besetzt: Der Filmemacher John Waters ("Pink Flamingos") spricht als Elder Statesman des schwulen Underground, der es längst bis weit hinein in den Hollywood-Mainstream geschafft hat.

Souverän ist die Position, weil Waters gelassen politisch unkorrekte Wahrheiten ausspricht wie die, dass der Spaß, den das schwule Kino machte, größer war, als es noch auf heftigen gesellschaftlichen Widerstand traf. Und dass Emanzipationsgewinne eben auch Reibungs- und Spaßverluste bedeuten. Daraus folgt auch, so Waters, dass die Messlatte fürs schwule Kino inzwischen weit jenseits schlichter Identifikationsangebote liegt: "Gay is not enough anymore."

Solche Souveränität muss man sich freilich leisten können. Die lesbische Community hat sich Vergleichbares erst in jüngerer Zeit erarbeitet, dafür steht in André Schäfers Dokumentation zur Geschichte des schwul-lesbischen Films Guinevere Turner, Autorin der Fernsehserie "The L Word". Sie gibt aber auch, nicht als Einzige, zu bedenken: In westlichen, schon gar den Entertainment-Milieus haben es schwul-lesbische Positionen weit gebracht, aber in vielen Gegenden der USA und der Welt ist die Diskriminierung noch lange nicht überwunden. Wer in Indien bei schwulem Sex erwischt wird, dem droht nach wie vor lebenslange Haft, wie Onir, der indische Regisseur von "My Brother Nikhil", des ersten Hindi-Mainstreamfilms mit schwuler Thematik, versichert.

André Schäfers Doku kommt weit herum, von New York bis Bombay, von Berlin bis San Francisco. Historische Etappen abgehakt, von den Stonewall Riots bis zur Christopher Street; dann die Aids-Katastrophe. Neben John Waters kommen auch die deutschen Klassiker zu Wort. So gibt es Ausschnitte aus Wolfgang Petersens Film "Die Konsequenz" (1977), dessen Ausstrahlung der Bayerische Rundfunk einst verweigerte, natürlich auch aus Rosa von Praunheims "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" von 1971. Wieland Speck erzählt, wie er 1987 mit Manfred Salzgeber die Verleihung des "Teddy" ins Leben rief. Gus Van Sant, neben Pedro Almodóvar der erste Teddy-Preisträger, ist für Schäfer Kronzeuge eines Kinos, das nicht hauptamtlich, sondern mit beträchtlicher Selbstverständlichkeit schwul ist.

Der Film lässt nichts Gängiges aus, reiht brav Filmausschnitte und talking heads aneinander und klebt alles mit Musik und Voice-over-Kommentaren zusammen. Ästhetisch nicht mehr, nicht weniger als biedere Fernsehkonvention. Dazu kommt, dass Schäfer bei seiner Hatz durch Raum und Zeit einen weiten Bereich ausblendet, und zwar den ästhetisch interessantesten: Die Geschichte des schwulen amerikanischen Experimental- und Undergroundfilms kommt, von John Waters abgesehen, nicht vor. Kein Wort über Kenneth Anger, nichts über Jack Smith, gänzlich unerwähnt bleiben die Schwulenpornos der Siebzigerjahre. Auch eine neunzigminütige Dokumentation darf Lücken haben. Aber vielleicht doch besser nicht an den spannendsten Stellen.

Im Anschluss: "Männer, Helden, schwule Nazis", Doku von Rosa von Praunheim (D 2005), 23.20 Uhr, WDR)

Leser*innenkommentare

Rüdiger Becker

Gast

Die Kopfzeile dieses Artikels ist eindeutig falsch. Die Doku "Schau mir in die Augen Kleiner" stammt nicht von Rosa von Praunheim. Im Artikel selbst wird der Name des Autors richtig genannt.