Stammzellenforschung: Alle Parteien tun sich schwer

Politiker von SPD und CSU wollen Forschern Arbeit mit neuen Stammzellen ermöglichen. Bedenken herrschen in der CDU.

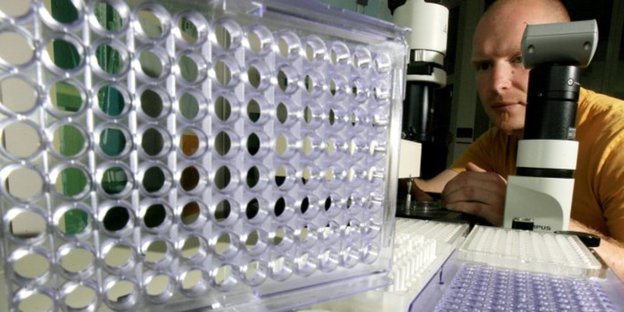

Die embryonalen Stammzellen, mit denen die Forscher jetzt hantieren, werden bald oll Bild: dpa

BERLIN taz | Die Empfehlungen des Nationalen Ethikrates (NER) über den weiteren Umgang mit embryonalen Stammzellen haben in der großen Koalition Streit ausgelöst. Während sich der SPD-Forschungspolitiker René Röspel und seine CSU-Kollegin Ilse Aigner für eine Lockerung des Stammzellgesetzes aussprechen, ist der behindertenpolitische Sprecher der Union, Hubert Hüppe (CDU), strikt dagegen, denn: "Damit würden wir die Tötung von Embryonen veranlassen."

Die Zerrissenheit zieht sich quer durch die Fraktionen und spiegelt die Situation im Ethikrat wieder. Dort will eine knappe Mehrheit - 14 von 26 Mitgliedern - deutschen Forschern erlauben, auch mit den neuesten embryonalen Stammzelllinien zu arbeiten.

Damit die Forscher im internationalen Wettbewerb mithalten können, soll die im Stammzellgesetz festgeschrieben Stichtagsregelung abgeschafft werden. Das Gesetz sieht vor, dass in Deutschland nur mit embryonalen Stammzellen gearbeitet werden darf, die vor dem 1. 1. 2002 im Ausland hergestellt wurden.

Den damals geltenden, viel zitierten Grundsatz "Für die deutsche Forschung soll kein Embryo sterben", wollen die NER-Mitglieder, die für eine freizügigere Handhabung sind, nicht aufkündigen. Sie betonen daher auch ausdrücklich, dass ihre Empfehlungen nur eine "Fortschreibung" des Gesetzes seien. Statt mit einem "starren Stichtag" solle mit einer "Einzelfallprüfung" sichergestellt werden, dass die Zelllinien, zu deren Herstellung Embryonen vernichtet werden müssen, nicht im Auftrag oder durch Mitwirkung von deutschen Forschern entwickelt wurden, erklärte der Würzburger Verfassungsrechtler Horst Dreier, der für seine Kollegen im NER das Mehrheitsvotum vorstellte. Die Herstellung von eigenen Stammzellen würde damit auch weiterhin verboten bleiben.

Nicht ganz so weit gehen will der SPD-Experte Röspel. Er hatte schon vor längerer Zeit angekündigt, dass er seine Meinung mittlerweile geändert habe und für eine Verschiebung des Stichtages plädiert. Ausschlaggebend für den Meinungsumschwung war wohl das wiederholte Klagen der Stammzellforscher, dass die "veralteten Zellen", die zudem auch mit Viren verunreinigt sind, inzwischen nicht mehr dem Forschungsstandard genügen. Sie seien nutzlos.

Röspels neuester Vorschlag: eine Verschiebung des Stichtages auf den 1. Mai 2007. Damit hätten die Forscher Zugriff auf etwa 500 neue Stammzellen. Röspel will jetzt Unterstützer im Bundestag für seinen Vorschlag suchen. Geplant ist, nach der Sommerpause einen entsprechenden Antrag für eine Novellierung des Stammzellgesetzes vorzulegen.

Die Chancen dafür stehen gut. Zwar plädiert die Grünen-Expertin Priska Hinz dafür, statt die Forschung mit embryonalen Stammzellen auszuweiten, mehr auf Alternativen zu setzen. Aber auch in ihrer Fraktion gibt es Abgeordnete, die keine Einwände gegen eine Verschiebung des Stichtages haben. Unterstützung bekam Röspel auch von der Sprecherin der Linken, Petra Sitte. Denn Wissenschaftler bräuchten, so Sitte, "den Zugang zu nicht verunreinigten Stammzelllinien".