Menschrechtlerin über Antirassismuskonferenz: "Rassismus hat viele Ursachen"

Petra Follmar-Otto vom Deutschen Institut für Menschenrechte beobachtet die Antirassismuskonferenz. Dort geht es um Migranten und Opfer von Menschenhandel.

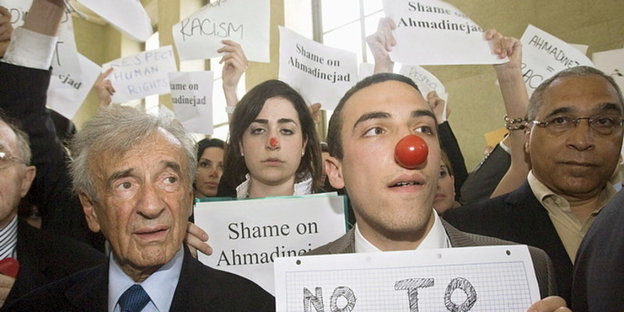

Demonstranten gegen die Rede Ahmadinejads bei der Antirassismus-Konferenz in Genf. Bild: dpa

Was kann die UN-Antirassismuskonferenz bringen?

Ziel ist es zu überprüfen, wie die Unterzeichnerländer vorangekommen sind mit der Umsetzung der Ergebnisse der ersten UN-Antirassismuskonferenz vor acht Jahren in Durban. Damals haben sie vereinbart, sich umfassend mit Rassismus zu beschäftigen. Migranten, Flüchtlinge und Opfer von Menschenhandel wurden erstmals auf internationaler Ebene als Opfer rassistischer Diskriminierung anerkannt. Auch die Rechte indigener Völker wurden hervorgehoben. In all dem war auch die Genderperspektive berücksichtigt.

Was zeichnet sich als Ergebnis der aktuellen Konferenz ab?

Bisher haben nur wenige Länder Aktionspläne aufgestellt. Zu hoffen ist, dass die aktuelle Konferenz in Genf sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene Fortschritte bringt. Wünschenswert wäre die Stärkung des UN-Ausschusses gegen rassistische Diskriminierung. Es gibt außerdem die Idee, beim Hochkommissariat für Menschenrechte eine Beobachtungs- und Analysestelle einzurichten, die Informationen aus vielen Quellen sammelt und bündelt.

Nutzen und fördern Regierungen nicht oft gerade selbst den Rassismus?

Auch an dieser Konferenz sind Länder beteiligt, die sich rassistischer Menschenrechtsverletzungen schuldig machen. Das hat sich ja an der Rede von Irans Präsidenten Ahmadinedschad deutlich gezeigt. Doch das Schlussdokument einer UN-Konferenz kann später dazu dienen, Länder, die an rassistischen Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind, zur Rechenschaft zu ziehen.

Müssten nicht Opfer von staatlicher Diskriminierung stärker eingebunden werden?

Sowohl NGOs als auch Menschenrechtsinstitutionen haben Rederecht. Aber natürlich sind die Vereinten Nationen ein Forum, wo Staaten miteinander agieren. Es geht darum, die Staaten später an die Verpflichtungen zu erinnern, die sie auf internationaler Ebene eingegangen sind - auch wenn die Dokumente aus Durban und jetzt aus Genf nicht völkerrechtlich bindend sind.

Sind nicht häufig Verteilungskämpfe die Ursache von Rassismus - so dass man auf ökonomischer Seite anfangen müsste, wenn man was Grundsätzliches ändern will?

Sicher gibt es ökonomische Gründe für Rassismus. Auch besteht die Befürchtung, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise marginalisierte Gruppen wie Migranten oder ethnische Minderheiten noch stärker auszuschließen droht. Aber Rassismus lässt sich nicht auf wirtschaftliche Gründe reduzieren, sondern hat viele Ursachen.

Die nicht teilnehmenden Staaten werden das Abschlussdokument nicht unterschreiben. Was bedeutet das?

Sie bleiben an die Verpflichtungen gebunden, die sie in Durban eingegangen sind. Aber ich halte es für sehr problematisch, das UN-System als Ganzes zu boykottieren. Zum einen liefern sie eine Steilvorlage für Staaten, die Europa nun vorwerfen, dass sie das Thema Rassismus nicht ernst nehmen. Zum anderen bedeutet dieser Boykott, den Hardlinern das Forum zu überlassen. Das hat der norwegische Außenminister sehr klar formuliert. Er hat erst Ahmadinedschads Rassismus scharf zurückgewiesen und dann gesagt, dass man solchen Extremisten nicht die UN-Bühne überlassen darf - sondern ihnen auf dieser Bühne entgegentreten muss.

Leser*innenkommentare

hto

Gast

Rassismus hat nur eine Ursache - die Ursache aller Probleme ist, seit der "Vertreibung aus dem Paradies"*, der Wettbewerb um das "Recht des Stärkeren" / die Wahrheit der nun "freiheitlichen" Marktwirtschaft!!!

*unser erster / einzige geistige Evolutionssprung, in den geistigen Stillstand der Hierarchie materialistischer "Absicherung" / stumpf- wie wahnsinniger Unwahrheit, wo eigentlich die ALS MENSCHHEIT eigenverantwortliche Weiterentwicklung beginnen sollte.

Bernd Goldammer

Gast

Die Reaktion des Westens ist schockierend. Jemand der von meinem Steuergeld bezahlt wird, hat in der UNO gefälligst einen Standpunkt gegen Rassismus auch verbal zu vertreten. Das die Bandbreite der Ansichten dort groß ist darf man erwarten. Ahmadinedschad hat gestern bereits angekündig: Er wird künftig bei jeder Konferenz sprechen. Ist das nun das Ende des Antirassismuskampfes, wegen der EU Politiker? Sie unsere Politiker tatsächlich schon so abgehoben, dass sie vergessen was ihr Job ist?

Hella Charlot

Gast

Respekt für die Haltung des norwegischen Außenministers. Hinfahren und für die Menschenrechte kämpfen, die Rede von Ahmadinedschad scharf zurückweisen und ihm nicht die UN-Bühne überlassen, wozu sonst ist die Anti-Rassismus-Konferenz da. Die UNO hat doch eine solche Konferenz genau deshalb ins Leben gerufen, weil es nicht hinzunehmenden Rassismus gibt, wozu denn sonst. Schockierend für mich ist, dass es Staaten gibt, die sich hinter einem Zündler, wie Ahmadinedschad verstecken und dabei darauf verzichten, gegen die unzähligen rassistisch motivierten Menschenrechtsverbrechen, gerade auch gegen Frauen und Kinder, gegen Andersgläubige, gegen Kranke, usw. usw. ein weltweites Zeichen zu setzen. Dass auch Deutschland sich wieder in dieser Reihe befindet, versucht, die UNO zu schwächen und die NATO zu stärken, ist besonders erschreckend.