BESCHAFFUNGPRAXIS DER VERWALTUNG: Ausschreibungen gegen Ausbeutung

Nach dem Vergabegesetz darf die Verwaltung nur noch "sozialverträgliche" Güter kaufen. Nun will Bremen sogar "Hauptstadt des Fairen Handels" werden.

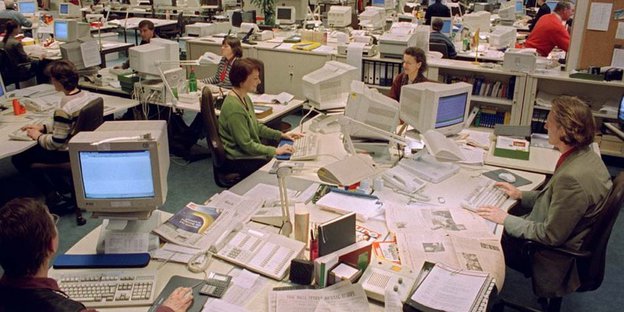

Nicht alles im Büro gibt es auch sozialverträglich hergestellt: "Faire" Computer sind nicht zu kriegen Bild: dpa

Die Umstellung des öffentlichen Beschaffungswesens nach sozialen und ökologischen Kriterien ist aus Expertensicht ein Erfolg. "Bremen ist da Vorreiter, die Politik hat ihre Arbeit getan", sagt Christopher Duis vom Bremer entwicklungspolitischen Netzwerk (BeN).

SPD und Grüne hatten 2007 in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass die Verwaltung künftig nur noch Waren und Dienstleistungen kaufen soll, deren Herstellung Mindeststandards im Hinblick auf Umwelt- und Sozialverträglichkeit erfüllt. 2009 war das Vergabegesetz entsprechend geändert worden. Es legt auch fest, dass bei der Herstellung der Waren die so genannten "Kernarbeitsnormen" der Internationalen Arbeitsorganisation ILO gewahrt werden sollen. Die schließen unter anderem Kinderarbeit aus. Außerdem wurden Kriterien wie Mindestlöhne und Tariftreue festgeschrieben.

Bemerkenswert findet Duis, dass Bremen auch die strengen ILO-Normen aufgreift: "In anderen Bundesländern gibt es nichts Vergleichbares." "Unverändert" habe Rot-Grün damit die Forderungen des BeN und anderer Verbände umgesetzt. Im zweistelligen Millionenbereich liegt das jährliche Einkaufsvolumen für Güter wie Mobiliar, Reinigungsmittel, Uniformen, aber auch Pflastersteine. "Die kommen sonst oft aus indischen Steinbrüchen und werden dort von Kindern unter ausbeuterischen Bedingungen hergestellt", sagt Duis. Ob die Anschaffungskosten durch die Umstellung steigen, sei "nicht zu beziffern".

Derzeit wolle die Verwaltung ihre Beschaffungspraxis mit einer Verordnung weiter konkretisieren - mit Schwierigkeiten: Zum Teil fehle ein entsprechendes Angebot. "Es gibt weltweit keinen Computer, bei dessen Herstellung soziale Kriterien gewahrt werden. Und beim Abbau der Rohstoffe für Rechner sieht es noch schlimmer aus", sagt Duis. Er hofft, dass die Hersteller ihre Produktionsbedingungen verbessern, wenn die öffentliche Hand zunehmend auf sozialverträgliche Standards dränge.

2011 will Bremen nun sogar "Hauptstadt des Fairen Handels" werden. Die Sieger des Kommunen-Wettbewerbs erhalten insgesamt rund 100.000 Euro vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Beim Umweltressort bereiten die Bewerbung neben dem Weltladen und dem Bremer Informationszentrum für Menschenrechte (biz) auch Unternehmen wie der Kraft Foods-Konzern vor. Der vermarktet einen kleinen Teil seines "Jacobs"-Kaffees als "fair", zählt aber zu Deutschlands größten konventionellen Kaffeeimporteuren.

Dass Bremen, wo nicht nur mehrere solcher Kaffeefirmen, sondern auch führende Rüstungsexporteure sitzen, als "Hauptstadt des Fairen Handels" Standortmarketing betreiben will, ist für Gertraud Gauer-Süß vom biz "keine Augenwischerei". Der Titel solle "ja diejenigen stärken, die in eine andere Richtung wollen. Und dafür müssen wir eine entsprechende Stimmung erzeugen", sagt Gauer-Süß. Die Beteiligung an der Bewerbung bedeute nicht, dass Initiativen wie das biz "nicht immer wieder den Finger in die Wunde legen müssen". In Bremen passiere aber "schon eine Menge in dieser Richtung". Und vielleicht wird dann ja noch mehr bewegt, sagt Gauer-Süß.