3. Oktober: Gespaltene Gegner

Bremen putzt sich für den 20. Jahrestag der deutschen Einheit heraus und auch die Deutschland-Kritiker machen mobil. Doch eine gemeinsame Linie finden sie nicht - zu unterschiedlich sind die Vorstellungen.

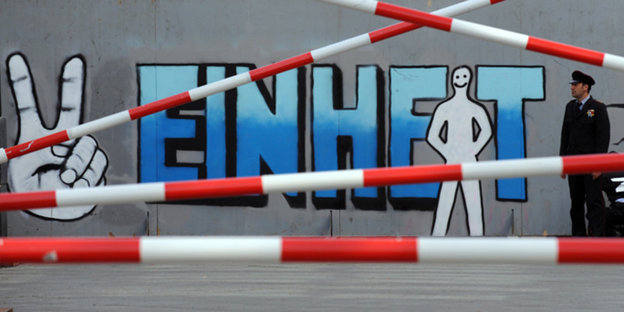

Schlagbaumballett im letzten Jahr, Nena und Günter Grass in diesem: bei der Einheitsfeier soll die Kunst nicht fehlen. :

dpa

In sechs Wochen wird in Bremen der 20. Jahrestag der deutschen Einheit begangen. Nena wird singen, Günter Grass sprechen und Ministerpräsidenten in Drachenbooten auf der Weser um die Wette rudern. Einigkeit herrscht dabei bisher nur bei denen, die feiern wollen - die Reihen der Deutschland-Kritiker sind gespalten.

Erstmals seit 1994 richtet Bremen die Feier wieder aus. Damals gab es schwere Krawalle (siehe Kasten), diesmal will die Senatskanzlei nicht nur einen Staatsakt, sondern "ein Bürgerfest, umsonst und draußen" feiern, sagt Sprecher Werner Wick, der das Fest seit einem Jahr vorbereitet. "Die Wertigkeit wird dieses Jahr höher eingeschätzt als sonst", die Rückläufe auf die Einladungen der offiziellen Gäste seien "sehr gut", so Wick. Bis zu 350.000 Menschen werden zu den dreitägigen Veranstaltungen erwartet.

Ähnlich eifrig arbeiten derweil die Gegner des von ihnen als "schwarz-rot-goldener Jubelrausch" geschmähten Jubiläums. "Kein Tag für die Nation" ist das Motto ihrer Gegendemonstration, zu der sie 2.000 Menschen erwarten. "In Zeiten von Staatsbankrotts und Systemkrise versucht der Staat neue Legitimität zu schöpfen", heißt es in ihrem Aufruf. "Am 3. Oktober wird der gesellschaftliche Ist-Zustand gefeiert. Die Botschaft lautet: Schaut euch die DDR an, dann seht ihr ja, was ihr davon habt, wenn ihr was anderes versucht", sagt ein Sprecher des "Bündnis 3. Oktober". Zwar wolle man sich "überhaupt nicht positiv auf die DDR beziehen", weshalb auch Gruppen wie die FDJ nicht willkommen seien. Doch auch die heutigen Verhältnisse seien für viele Menschen "ziemlich unerträglich", sagt er. "Und das liegt nicht an korrupten Bänkern oder unfähigen Politikern, sondern an der Marktwirtschaft als solcher." Die Nation produziere soziale Gräben, gleichzeitig verschleiere sie diese über die "scheinbare Gemeinschaft".

Als Bremen 1994 zum letzten Mal die Einheitsfeier ausrichtete, machte die linke Szene mit voller Kraft gegen den Staatsakt mobil:

Vor Anschlägen der RAF warnte die Bild-Zeitung.

Unbekannte legten eine Rohrbombe vor die Bremer Geschäftsstelle der FDP. Die Polizei entschärfte den Sprengsatz allerdings rechtzeitig. Sie glaubte nicht an eine Tat der RAF.

Deutschland-Gegner warfen Buttersäure in ein Büro der SPD.

Autonome gruben einen Golfplatz auf und fackelten derartig viele Autos ab, dass es sogar die PKWs des Demoanmelders und des Anwalts der verhafteten Demonstranten erwischte.

Antifas, Autonome, antideutsche und antinationale Gruppen hatten sich ursprünglich im "Bündnis 3. Oktober" zusammen geschlossen. Doch gleich mehrere Fraktionen zogen sich zurück, einen gemeinsamen Nenner für die Kritik an den Einheitsfeiern zu finden, misslang bisher. Antideutsche, die vor allem den Nationalsozialismus thematisieren, waren die Proteste politisch nicht substanziell genug. Die Autonomen hingegen wähnen noch immer Einfluss der Antideutschen - und halten gleichfalls Distanz.

Auch die Linkspartei hält bisher Abstand. Sie findet, die Deutschland-Kritiker bemühen sich zu wenig, um eine gesellschaftliche Allianz. "Wir fänden es gut, die Bewegung auf breitere Füße zu stellen, etwa mit Gewerkschaften oder Gruppen wie Attac", sagt der Landesvorsitzende Christof Spehr. "Dann wäre es für uns auch interessant, dabei zu sein." 1994, als Bremen zum letzten Mal den Bundesratsvorsitz inne hatte, organisierte die PDS noch eine Gegenfeier in einem Bürgerzentrum. Diesmal spricht Gregor Gysi bei der offiziellen Einheitsfeier. "Die Situation ist nicht dieselbe wie 1994", sagt Spehr. "Damals gab es eine sehr nationalistische Stimmung, heute hat sich das gewandelt." Doch auch wenn der neue Patriotismus, wie man ihn auf Fanmeilen sehe, heute auch MigrantInnen offen stehe, "gibt es gute Gründe, gegen die Einheitsfeier auf die Straße zu gehen", findet Spehr. Im Zentrum müsse dabei die soziale Frage stehen: "Während die Einheit gefeiert wird, nimmt die Spaltung der Gesellschaft immer weiter zu." Mit dieser Kritik müsse man aber die "Menschen abholen", sagt Spehr. Das habe das "sehr antinational ausgerichtete Bündnis bisher nicht genug versucht".

Vor den Einheitsfeiern 1994 stritt die linke Szene unter anderem um die Frage, ob man sich offen zur RAF bekennen solle. Die Proteste fielen militant aus, Innensenator Friedrich van Nispen (FDP) ließ besetzte Häuser räumen, ein Vorbereitungstreffen für die Gegendemo mit 70 Delegierten aus ganz Deutschland wurde von einem SEK verhaftet. Derlei Konfrontation ist fürs Erste nicht in Sicht. Im September will das Stadtamt mit den Demo-Anmeldern Kooperationsgespräche führen. Die Innenbehörde rechnet bisher nicht mit besonderen Problemen.