Ausstellung in Hamburg: Rückfall in die Vergangenheit

Franz Erhard Walther hat die „Sieben Orte für Hamburg“ geschaffen und war einst Pionier des „Werkhandelns“ – einer Kunst, bei der das Publikum mitmachen darf. In der aktuellen Hamburger Schau ist das verboten.

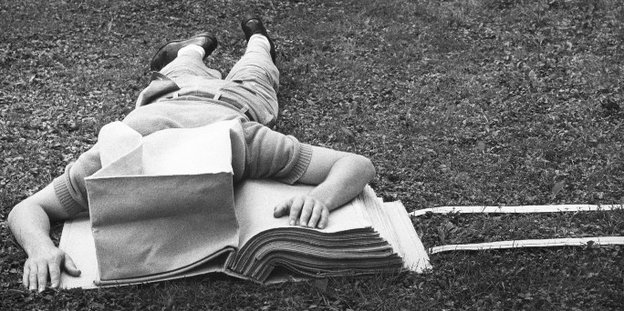

"Buch 2" von Franz Erhard Walther. :

Kunsthalle Hamburg, VG Bild-Kunst, Bonn 2013

HAMBURG taz | Der Weg ist das Ziel? Nein. Der Weg ist der Weg, sagt Franz Erhard Walther. Der Weg von Kunstwerk zum Betrachter und zurück – der erschafft nämlich eine Symbiose, die nie mehr enden wird.

Der Skulpteur und Performer Walther war ein Neuerer damals, in den 1960er-Jahren. Einer, der den hergebrachten Kunstbegriff zerschlug, der Konvention trotzte und an die Stelle etwas radikal Neues setzte. Der es zunächst mit den auf Abstraktion zielenden Informel-Künstlern hielt – und dann keiner mehr sein wollte.

Denn Franz Erhard Walther, der 34 Jahre lang an der Hamburger Hochschule für bildende Künste lehrte und dem derzeit eine Ausstellung in der Kunsthalle gilt, hat etwas Revolutionäres getan: Er hat die Kunst demokratisiert.

Und das in Zeiten von Pop-Art, Fluxus und eines Beuys, der zwar sagte, jeder sei ein Künstler, das so wörtlich aber auch wieder nicht verstanden wissen wollte. Die Leute in die eigenen Kunstwerke pfuschen lassen – so weit ging die Liebe zur Revolution für die europäischen Künstler damals nicht – weshalb sich Walther eher von US-amerikanischen Kollegen inspirieren ließ. Die dortigen Minimalisten wie Donald Judd wollten allerdings auch nicht, dass die Leute ihre ausgeklügelten Quader begrapschten; einzig Dan Flavin und Carl Andres erwogen, das Publikum einzubeziehen.

Doch der echte Pionier, der diese Idee ganz radikal umsetzte, war der spätere „Documenta“-Teilnehmer Franz Erhard Walther mit seinem „1. Werksatz“ 1969 in New York – einer Kombination aus 58 Arbeiten unter anderem aus Schaumstoff und Holz, die die Besucher berühren durften.

„Werkhandlung“ nannte er das, und die ungewohnt intime Nähe von Betrachter und Kunstwerk war ein Tabubruch – und außerdem das Ende der hierarchischen Beziehung zwischen Kunst, Künstler und Publikum. Für Walther war Kunst ein Prozess, den die Leute mitgestalten sollten. Er bot es ihnen explizit an, wollte Demokratie und Partizipation.

Und das nicht, weil ihm nichts anderes eingefallen wäre, sondern weil er den bis dato gehegten hermetischen Kunstbegriff schlicht satt hatte. Denn wer sagt, dass Kunst beim hingestellten Objekt endet? „Ich nicht“, sagte Walther und legte dem Publikum Handlungsangebote hin: ein gefaltetes Tuch, das zum Auffalten verlockt. Gestapelte Nesselplatten, die zum Neusortieren verführen. Eisenplatten, die man betreten soll. Leinensäcke, in die man hineinkriecht wie in eine Höhle.

Etliches davon hat die Hamburger Kunsthalle, die das gesamte Frühwerk Walthers besitzt, jetzt live und sinnlich ausgebreitet. Walthers Performances aus vergangener Zeit dagegen prangen in Videos an der Wand. Und die bezeugen nicht nur Walters erweitertes Kunst-Konzept, sondern sind auch komisch – etwa, wenn er mit einem Riesen-Leinensack über dem Kopf schwerfällig über eine Sommerwiese wankt. „Der Körper spricht“ hat er dazu aufs Band gesagt. Man denkt erst an Gulliver, dann an einen Blinden oder auch an einen Aussätzigen des Mittelalters.

Eine Performance zwischen Komik und Tragik – und eine neue, alte Verzahnung von Kunst und Natur. Warum auch sollte ein Käfer weniger künstlerisch sein als dieser Menschen-Käfer im Leinensack?

Ein Tabubruch war in den 1960er-Jahren übrigens nicht nur Walthers Partizipationsidee, sondern auch seine Werkstoffe. Denn er verwandte keine „edlen“ Kunst-Materialien, sondern Bau- und Dämmstoffe wie Schaumstoff und Nessel sowie Textilien, aus denen er etliche Objekte nähte. Bewusst nutzte er so Material und Methode des Kunsthandwerks – womit er nicht nur den Künstler, sondern auch dessen tradiertes Material vom Sockel holte.

Auf den sollte stattdessen der Betrachter: Sieben stählerne Bodenplatten hat Walther hierfür 1989 in Hamburgs Innenstadt verlegt. Worte wie „Ort“, „Körper“, „Raum“ und „Zeit“ stehen darauf, und man kann sich draufstellen und sinnend um sich schauen. Das Ensemble ist anspruchsvoll, denn der Zusammenhang erschließt sich nur, wenn man alle sieben abwandert. Aber ganz leicht wollte es Walther dem Betrachter ja auch nicht machen – wenn der schon Teil eines Kunstwerks werden durfte.

Das mit dem Teilhaben allerdings gelingt in der Hamburger Ausstellung nicht ganz. Denn während man da so herumläuft, bekommt man große Lust, die sauber gestapelten Nesselplatten durcheinander zu bringen oder die rote Baumwollscheibe von der Wand zu nehmen. Aber man darf nicht – und eben das ist ein irritierender Bruch. Fast scheint Walther, der die Schau mitgestaltet hat, hier gar hinter das zurückzufallen, was er einst propagierte.

Denn damals wollte er ganz ausdrücklich keine unberührbaren Ikonen schaffen. In der Hamburger Schau hat er aber nun genau das getan – und dass er die Exponate während der Laufzeit zweimal umarrangiert, wirkt eher wie ein begütigendes Ritual, das letztlich die Hierarchie zementiert: Selbstverständlich darf nur der Künstler und niemand sonst dessen Kunst verändern.

Da fühlt man sich ein wenig bevormundet, und nicht nur da: Auch wenn Walther sagt, die drei monochromen Leinwände an den Wänden – das „Materialbild“ von 1961 – seien weder symbolhaft noch minimalistisch, sondern reiner Protest gegen Begrenzung und Konzept: Dann ist genau diese Ansage, wie die Dinge zu rezipieren seien, ein Denkverbot für den Besucher und letztlich ein genauso starres Konzept wie das, das er einst bekämpfte.

Leser*innenkommentare

Jürgen Mainusch

Gast

"17.04.2013

Ausstellung in Hamburg

Rückfall in die Vergangenheit"

Danke,

ich habe ein ermäßtiges Abo und beziehe Hartz VII, alles ist 'numerisch' heutzutage steigerungsfähig.

Den Artikel fand ich gut und zutreffend. Mein Nachbar hat die Ausgabe leider zu schnell entsorgt ...

Franz Erhard Walther kenne ich von der HfbK her, und möchte den Artikel gerne an einen Freund im Ausland weiterleiten. Drum habe ich den Artikel jetzt eben einfach kopiert.

Bleibt bitte bei der Zeitungsausgabe auf Papier. Als gehbehinderter Grafiker muss ich eh'(zu)viel Zeit am Bildschirm verbringen und mit/auf einer Zeitung aus Papier rumkrümeln und rum und zurückblättern, drauf anzukringeln – ich möchte sowas nicht missen.

Macht bloß weiter so ...

jü