US-Vorwahlen in South Carolina: Mehr Qual als Wahl

Die konservativen US-Präsidentschaftskandidaten liegen ungefähr gleichauf. Ein echter Gewinner ist nicht in Sicht - doch alle hoffen auf den ersehnten Vorsprung.

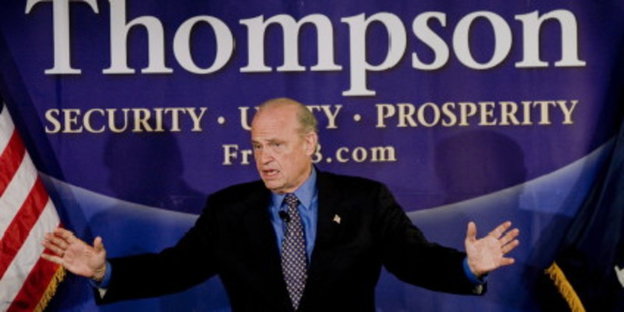

Der Ex-Senator Fred Thompson rechnet sich in North Carolina gute Chancen aus. Bild: dpa

SOUTH CAROLINA, taz Es kommt nicht so oft vor, dass Ü-Wagen der großen Fernsehsender sich in Orte begeben wie Columbia oder Charlston. Doch an diesem Samstag wählen in South Carolina, dem ersten Südstaat im Primaries-Kalender der Präsidentschaftswahlen 2008, die Republikaner. Wo sonst alles seinen gemächlichen Gang geht, werden Scheinwerfer auf- und wieder abgebaut, Bühnen herumgewuchtet und Wahlkampfbusse hin und her chauffiert. Seit drei Tagen rasen die Favoriten von Aula zu Konferenzraum und kreuz und quer durch den 4,3 Millionnen Einwohner zählenden Staat. Bei ihnen geht es ums Ganze, jede Stimme mehr kann entscheiden, wer das Rennen macht.

John McCain, der bei den Primaries in New Hampshire siegte, der Baptistenprediger Mike Huckabee, der in Iowa gewann, und der Mormone Mitt Romney, der zuletzt am Dienstag Michigan von sich überzeugen konnte - sie alle hoffen, in South Carolina endlich den ersehnten Vorsprung zu bekommen. Außer ihnen rechnen sich hier im beginnenden Bibelgürtel aber auch der Ex-Senator aus Tennessee Fred Thompson, der Außenseiter Duncan Hunter und der unabhängig auftretende Ron Paul gute Chancen aus. Auch Rudy Giuliani wird auf den Wahlzetteln stehen, doch blicken läßt er sich in South Carolina nicht sondern tourt lieber durch Florida, wo er sich mehr Delegiertenstimmen verspricht.

Kurz gesagt: Ein echter Gewinner ist nicht in Sicht - und damit auch nicht die Antwort auf die Frage, wer oder was die Republikaner nach George W. Bush noch einen könnte. Für viele Konservative ist die Wahl daher mehr Qual. Den richtigen zu finden, damit haben die meisten so ihre Schwierigkeiten - und wenn es endlich soweit ist, lohnt es sich schon mal, dafür auch den Schlipps umzubinden.

Charles Cipriano, ein Teppichreinigungsunternehmer aus Columbia, der Hauptstadt South Carolinas, hat seinen besten Anzug angezogen. Seinen beiden Teenager-Söhnen die ihn begleiten, riet er, ebenfalls die Kravatten anzuziehen, "um dem Kandidaten Respekt zu zeigen". Gemeint ist Mitt Romney, der erfolgreiche Businessmann und Ex-Gouverneur aus Massachussetts. Cipriano mag, dass Romney "etwas geleistet hat".

Dass er an diesem Mittwochabend ausgerechnet zu seiner Wahlveranstaltung im Ballsaal der staatlichen Universität kommen würde, das hätte er sich vor einem Monat nicht vorstellen können. Denn noch Anfang Dezember arbeitete der 45-Jährige als ehrenamtlicher Helfer im Camp Mike Huckabees. Obgleich ihm als Mormonen der religiöse Rigorismus Huckabees gefiel, fand er ihn als Kandidaten für ein so wichtiges Amt bald zu unseriös. Cipriano wandte sich Duncan Hunter zu. Als klar wurde, dass Hunter kaum eine Chance haben würde, liebäugelte er mit John McCain. In ihm erkennt er den Inbegriff des amerikanischen Helden - aber McCains liberale Haltung zur Immigration, vor allem sein Vorhaben einer Amnestie für illegale Immigranten, findet Cipriano haarsträubend. Nun also Mitt Romney.

"Es ist irgendwie schwer," sagt Cipriani und sieht aus wie einer der glaubt, dass ein Südstaaten-Konservativer wie er nunmal da durch müsse, weil eine höhere Aufgabe damit verbunden ist. "Amerika steht permanent unter Druck den Sozialismus einführen zu sollen," glaubt der neunfache Familienvater allen Ernstes. Dagegen hälfe effektiv nur einer wie Ronald Reagan. Der sei nicht in Sicht, doch Mitt Romney käme dem republikanischen Superstar der 80er Jahre halt am Nächsten.

Nach einer ebensolchen Inkarnation sucht auch die 34-jährige Linda Stutler. Sie ist mit ihren beiden kleinen Kindern am frühen Morgen zum "Sunset Grill" gekommen, weil Fred Thompson dort auftreten wird. Ob sie unentschlossen sei, die Frage beantwortet sie mit einem resoluten "keineswegs". Für die Soldatenehefrau ist der konservativste Kandidat gerade gut genug. Fred verstehe, "dass man uns Amerikaner einfach machen lassen muß," sagt sie mit Vehemenz. "Amerika, das ist Kapitalismus und harte Arbeit. Wir brauchen kein Washington, das uns da reinfunkt, denn wir wissen selbst, was am Besten für uns ist." Republikanische Kandidaten wie McCain, die für staatliche Unterstützung der Bedürftigsten sind oder der kränkelnden Wirtschaft unter die Arme greifen wollen sind für sie Verräter. Sie verraten die uramerikanischste Sache, nämlich das jeder seines Glückes Schmied ist.

Die Konservativen seien so hoffnungslos zersplittert, meint Gregory Doman, ein Politologe aus dem Nachbarstaat Georgia, dass ungeachtet des Ausgangs der Primaries am Ende einzig entscheidend sein wird, wer im November tatsächlich zur Wahl geht. Doman unternimmt mit 20 seiner Unistudenten einen Ausflug in die reale Politik und reist den Kandidaten eine Woche lang hinterher. Er glaubt nicht, dass Wähler wie Linda Stutler am Ende zum Beispiel McCain ihr Placet geben würden, wenn er der republikanische Kandidat werden sollte. Danach gefragt, bestätigt Stutler Domans Einschätzung. "Entwerder Thompson oder keiner, ich kann unmöglich für einen Möchtegern-Republikaner stimmen."

Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Reuters-Umfrage könnte McCain mit 29 Prozent Zustimmung in South Carolina gewinnen. Mike Huckabee könnte 22 und Mitt Romney 12 Prozent erlangen. Die Demokraten in South Carolina halten ihre Vorwahl eine Woche nach den Republikanern ab.